In den letzten Tagen habe ich mehrere Leute enttäuscht: Gegner der „Steuergerechtigkeitsinitiative“, weil ich ihre Ablehnung nicht öffentlich zu teilen bereit war; Befürworter derselben Initiative, weil ich auch ihre Position nicht öffentlich unterstützen wollte; und diverse Medienschaffende, weil mir keine markigen Aussagen zu entlocken waren.

Nicht, dass mich diese Vorlage kalt liesse. Als Ökonom, der sich wissenschaftlich mit dem Steuerwettbewerb befasst und dazu eben ein grösseres neues Forschungsprojekt lanciert hat, interessiert mich die Frage brennend.

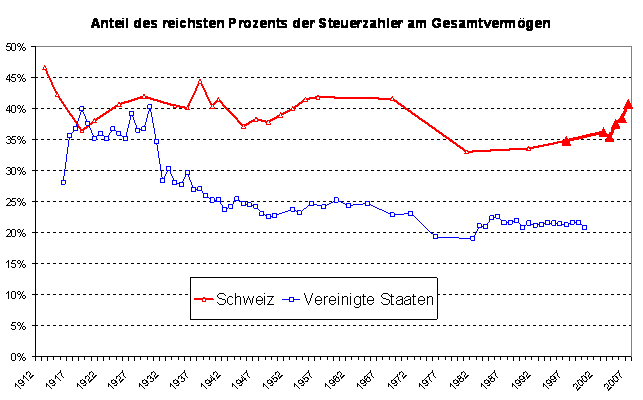

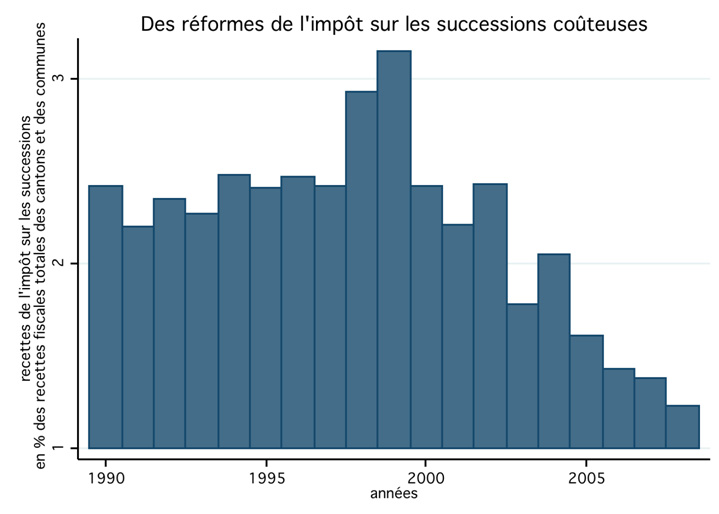

Steuerwettbewerb und direkte Demokratie sind bewährte schweizerische Rezepte zur Mässigung staatlicher Finanzbegehrlichkeiten. Dennoch ist der Steuerwettbewerb, wie jeder Martkmechanismus, kein vollkommenes System. Der Steuerwettbewerb bevorzugt mobile (sprich: reiche) Steuerzahler und kleine, attraktiv gelegene Gemeinden und Kantone, und dies möglicherweise zu Ungunsten der mittleren Einkommen und der grossen oder abgelegenen Kantone. Von welchem Punkt an solche Ungleichgewichte „ungerecht“ werden, ist Ansichtssache. Zudem gibt es meines Wissens keine wissenschaftliche Studie über die Verteilungswirkungen des innerhelvetischen Steuerwettbewerbs der letzten Jahre. In meiner – zugegeben subjektiven – Einschätzung, hat das Steuergerangel um die lukrativsten Steuerzahler eine Intensität erreicht, die gewisse zusätzliche Leitplanken rechtfertigen würde. Somit bin ich dem Anliegen der Initianten durchaus wohlgesinnt.

Wenn ich mich dennoch nicht für die SP-Initiative einsetze, dann in erster Linie wegen derer gewählten Methode. Die Festlegung von Mindeststeuersätzen in der Verfassung ist dem ökonomisch denkenden Menschen ein Gräuel. Wieso eine Untergrenze von 22 Prozent? Wieso nicht 15 Prozent, oder 27.43 Prozent? Die Antwort liegt im politischen Kalkül: Mit einem Minimalsatz von 22 Prozent war der Kanton Zürich gerade nicht betroffen. Ökonomische Logik liegt dahinter jedoch keine.

Eine flexiblere, wenn auch weniger simpel kommunizierbare, Lösung wäre mittels einer rechnerischen Anpassung des interkantonalen Finanzausgleichs denkbar. Die wichtigste Kennzahl des 2008 in Kraft getretenen neuen Finanzausgleichs ist der „Ressourcenindex“, der bestimmt wer wie viel in den gemeinsamen Topf einbezahlt oder daraus ausbezahlt erhält. Dieser Index besteht in etwa aus der Summe der steuerbaren Einkommen eines Kantons. Es dürfte nun nicht schwierig sein, statt alle Einkommen einfach aufzuaddieren, steuerbare Einkommen über einer gewissen Schwelle stärker zu gewichten. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ein Kanton, der eine zusätzliche Million an Steuersubstrat anlockt, mehr in den gemeinsamen Topf abliefern müsste, wenn dieses neue Substrat auf einen einzigen Einkommens-Millionären zurückzuführen wäre, als wenn es sich dabei um zehn neue Mittelklasse-Haushalte handeln würde. Somit behielten die Kantone die Freiheit, ihre Steuersätze frei zu bestimmen, aber der Anreiz zu aggressiven Steuervergünstigungen im obersten Segment würde abgeschwächt.

Nimmt das Volk die Initiative am 28. November an, dann ist unsere Verfassung um einen uneleganten Artikel reicher. Der Steuerwettbewerb würde damit jedoch – entgegen gewisser überzeichneter Behauptungen – nur am Rand eingeschränkt. Wird die Initiative wuchtig abgelehnt, dann tritt die Katastrophe auch nicht ein, denn der Steuerwettbewerb ist auch in seiner gegenwärtigen Form nicht „ruinös“. Eine knappe Ablehnung der Vorlage könnte jedoch Gelegenheit bieten, Lösungsansätze zu prüfen, die dem übertriebenen Steuerwettbewerb Einhalt gebieten und gleichzeitig unserem föderalistischen und freiheitlichen Staatsverständnis Rechnung tragen.