Marius Brülhart

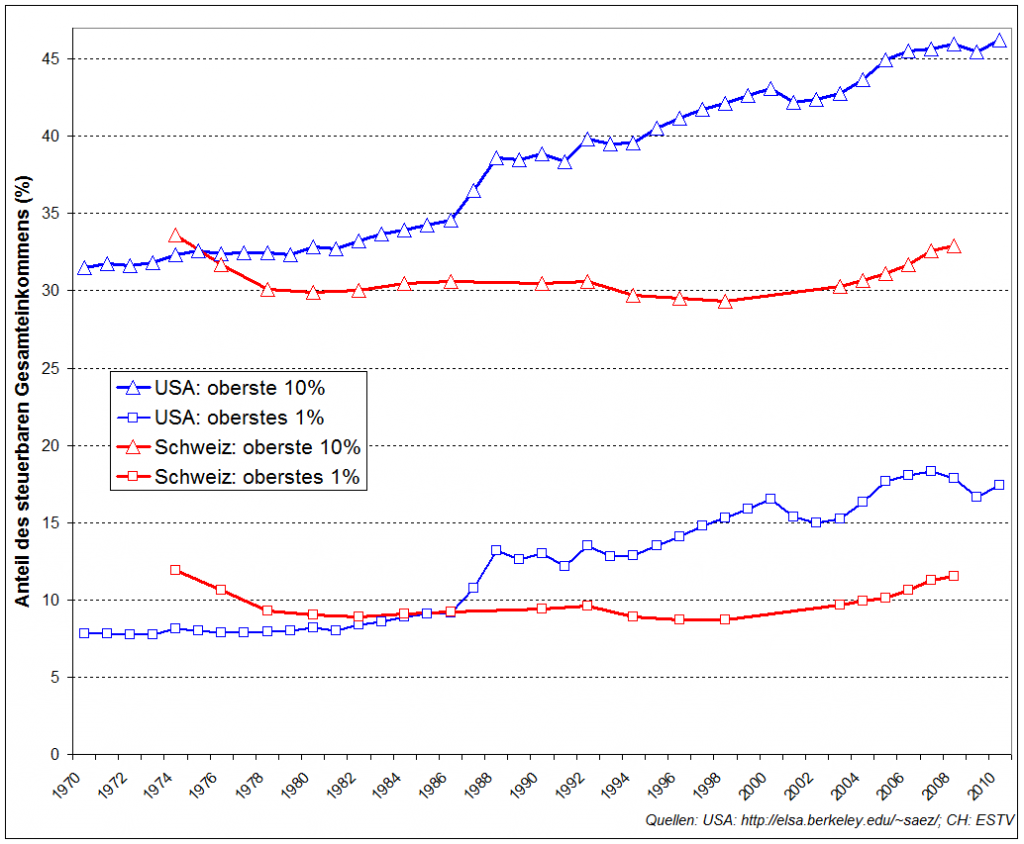

Wie unlängst im Batz aufgezeigt, hat sich der Anteil des reichsten Prozents am gesamten Schweizer Einkommenskuchen seit den siebziger Jahren kaum verändert. Und dennoch legt die Intensivierung der Verteilungs- oder Neid-Diskussion (je nach Standpunkt) auch hierzulande den Schluss nahe, dass die wahrgenommenen Interessen verschiedener Einkommensgruppen allmählich auseinanderdriften.

Eine mögliche Erklärung für dieses scheinbare Paradox könnte bei der geographischen Verteilung der Bevölkerungsschichten liegen. Je stärker sich einzelne Einkommensklassen in ihren jeweiligen „Ghettos“ zusammenfinden, desto weniger Berührungspunkte ergeben sich zwischen ihnen – sei es über Schulen, Vereine, lokalpolitische Zusammenarbeit oder ganz einfach beim Samstagseinkauf.

Aus diesem Anlass haben wir die räumliche Verteilung des jeweils obersten Einkommensprozents aller Steuerzahler von 2008 mit derjenigen der Steuerperiode 1973-74 verglichen. (Die anonymisierten Individualdaten der direkten Bundessteuer machen’s möglich – mein Dank gilt wiederum der ESTV wie auch meinen Mitarbeitern Stefanie Brilon und Raphaël Parchet.)

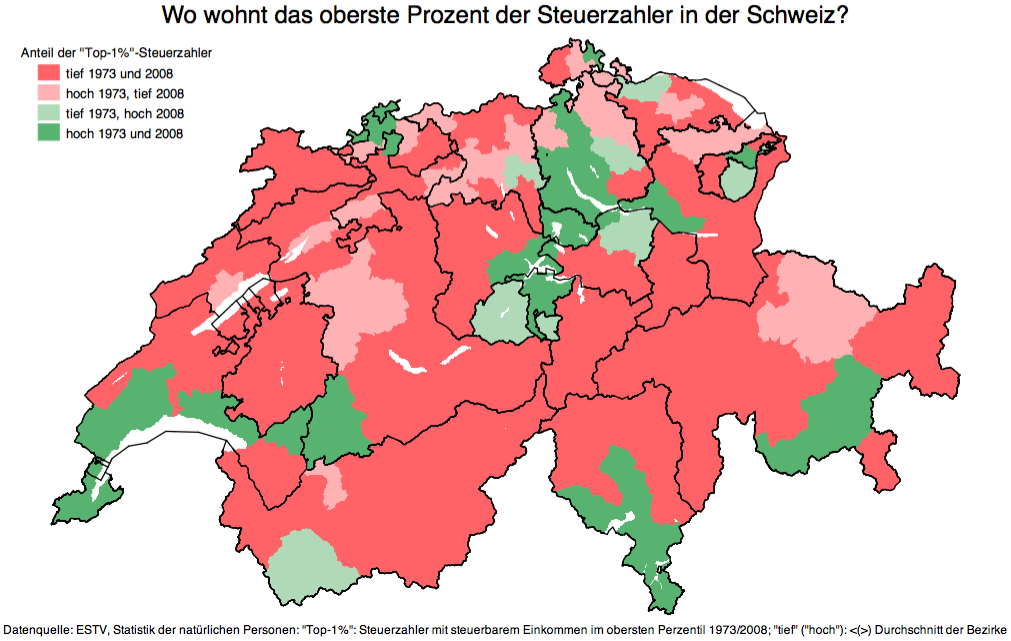

Die grün gefärbten Bezirke auf unserer Schweizerkarte beherbergten im Jahr 2008 einen überdurchschnittlichen Anteil an „Top-1%“-Steuerzahlern, während die rosa und roten Bezirke unterdurchschnittlich mit derartigen Einwohnern bestückt waren. Das Resultat dürfte niemanden überraschen: 38% der „Top-1%“-Steuerzahler wohnen im Raum Zürich-Innerschweiz und 23% um den Genfersee. Ziemlich abgeschlagen folgen der Raum Basel (6%) und das Tessin (5%), plus ein paar Nobelorte in den Bergen und steuergünstige Ortschaften in der Ostschweiz.

Interessanter jedoch ist die Unterscheidung hell-dunkel: Die hellgrünen Bezirke sind seit den siebziger Jahren neu zu den überdurchschnittlich mit „Top-1%“-Steuerzahlern besiedelten Regionen gestossen, während die rosaroten Bezirke aus dieser Kategorie ausgeschieden sind.

Man sieht auf der Landkarte mehr Rosa als Hellgrün. Das deutet auf eine räumliche Ballung der „Top-1%“-Steuerzahler hin. Wenn man die Rechnung auf Gemeindestufe anstellt (was wir aus Datenschutzgründen nicht grafisch darstellen dürfen) findet man 416 „rosarote“ aber bloss 260 „hellgrüne“ Gemeinden. Die reichsten Haushalte konzentrieren sich also allmählich auf eine kleiner werdende Anzahl Wohnorte.

Zudem ist auf der Karte auch ein Trend weg vom Mittelland hin zu den Grossregionen Zürich-Innerschweiz und Genfersee zu erkennen. Der Anteil des Raums Zürich-Innerschweiz stieg von 30% in der Periode 1973-74 auf 38% im Jahr 2008, und derjenige des Genferseebogens wuchs im gleichen Zeitraum von 16% auf 23%. Den grössten Anstieg verzeichneten die Kantone Schwyz (von 1% auf 6%) und Waadt (von 8% auf 12%), während die stärksten Rückgänge in den Kantonen Bern (von 11 auf 5%) und Basel-Stadt (von 7 auf 3%) zu beobachten waren.

Das oberste Einkommensprozent orientiert sich offensichtlich immer mehr an den drei „S“: Stadtnähe (mit Flughafen), Seenähe und Steuerattraktivität. Letzterer Aspekt ist aus polit-ökonomischer Sicht besonders interessant, denn Steuerunterschiede sind nicht nur Anlass sondern auch Folge der Wohnsitzwahl.

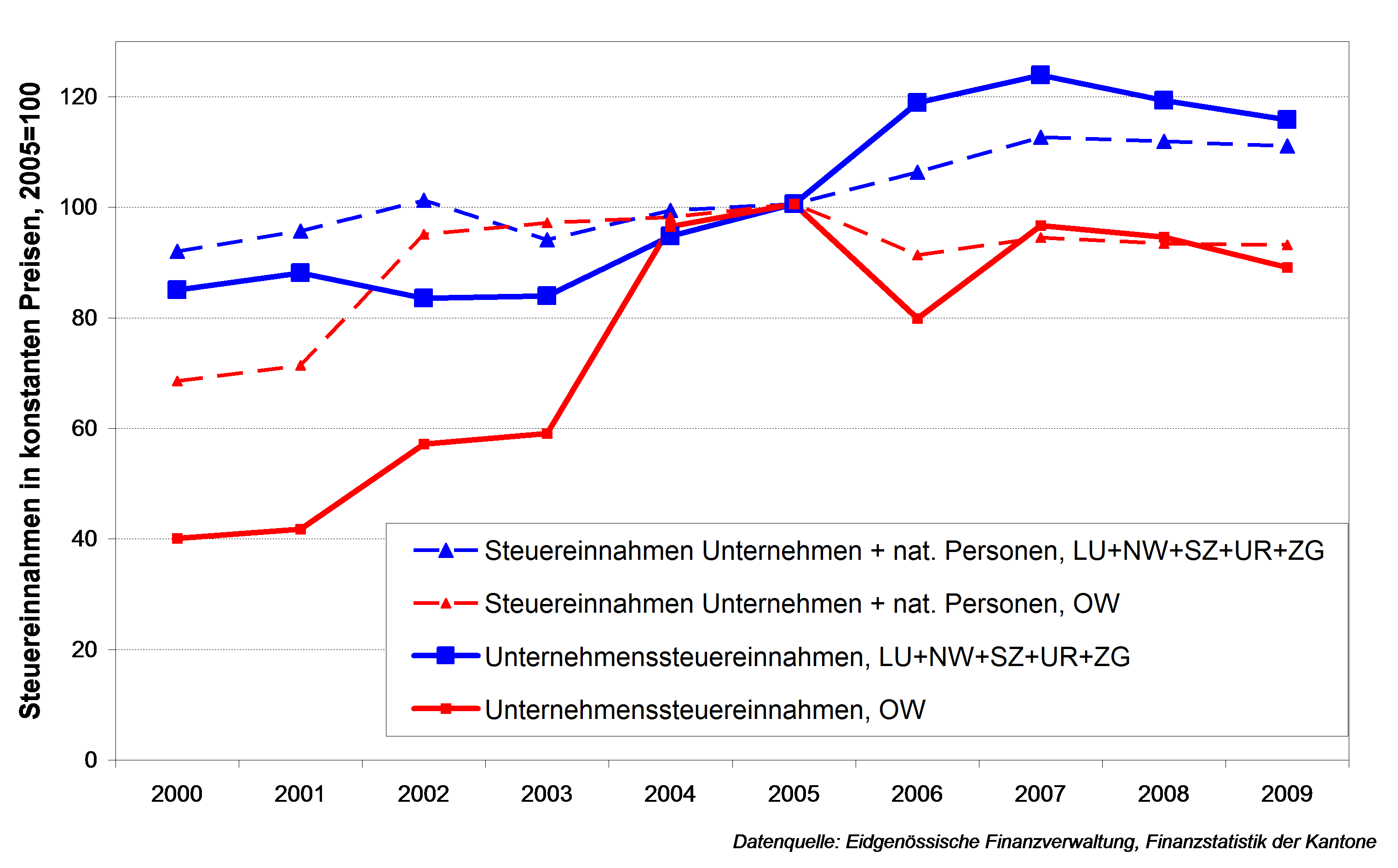

Der Zusammenhang zwischen Steuerwettbewerb und der räumlichen Verteilung verschiedener Einkommensschichten ist daher eine der zentralen Forschungsfragen des Nationalfonds-Projektes, in dessen Rahmen wir diese Daten analysieren. Resultate dereinst auf diesem Blog…