Urs Birchler, Marius Brülhart und Monika Bütler

Welche Unternehmung ist der grösste Reifenhersteller der Welt (318 Mio Reifen pro Jahr)?

Wir sind überzeugt: Die Lösung ist für unsere intelligenten Leser ein Kinderspiel!

Urs Birchler, Marius Brülhart und Monika Bütler

Welche Unternehmung ist der grösste Reifenhersteller der Welt (318 Mio Reifen pro Jahr)?

Wir sind überzeugt: Die Lösung ist für unsere intelligenten Leser ein Kinderspiel!

Urs Birchler

Armin Müller von der Handelszeitung fragt mich auf Twitter: „Trotzdem: Gibt es eigentlich einen überzeugenden Grund für das Auslandgeschäft einer Kantonalbank?“ Er will mich offenkundig provozieren. Er weiss natürlich auch, dass die Aufgaben der ZKB im Kantonalbankgesetz umschrieben sind:

Paragraph 2

1 Die Bank hat den Zweck, zur Lösung der volkswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben im Kanton beizutragen. Sie unterstützt eine umweltverträgliche Entwicklung im Kanton.

2 Sie befriedigt die Anlage- und Finanzierungsbedürfnisse durch eine auf Kontinuität ausgerichtete Geschäftspolitik. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Anliegen der kleinen und mittleren Unternehmungen, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, der Landwirtschaft und der öffentlichrechtlichen Körperschaften. Sie fördert das Wohneigentum und den preisgünstigen Wohnungsbau.

Ein Auslandgeschäft läst sich durchaus rechtfertigen, wenn dieses den Bedürfnissen der — ziemlich weltoffenen — Zürcher Wirtschaft entgegenkommt. Ob im vorliegenden Fall Vermögensverwaltung in Österreich dazugehört, wage ich nicht zu beurteilen; vielleicht sind die Kunden ja alle Auslandzürcher.

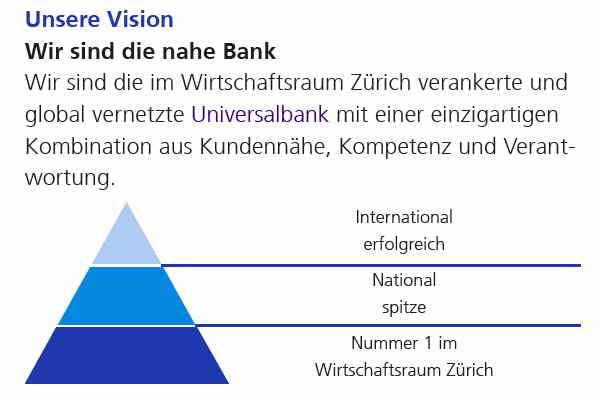

Ferner könnte man sagen: Internationaler Erfolg ist ein Zeichen dafür, dass eine Bank effizient arbeitet. Das Auslandgeschäft wäre dann als Fitness-Test notwendig. Dies scheint (bei wohlwollender Interpretation) gemeint mit der Spitze der ZKB-Zielpramide aus ihrem nachstehend abgebildeten Konzernleitbild:

Einen eigenständigen Grund zu einer Auslandtätigkeit, beispielsweise als Ertragsquelle, finde ich im Aftrag der ZKB nirgends. Die Auslandtätigkeit ist ihr aber nicht explizit verboten. Hier wären die Grenzen bei einer Revision eventuell schärfer zu ziehen. Das Kostet Ertrag? Richtig. Drum würde ich gleichzeitig bei den anderen, potentiell teuren Pflichten ausholzen: Soziale Aufgaben? Ja, aber nicht über die Bank! Die Umwelt? Ja, aber nicht über die Bank! Gemeinnütziger Wohnungsbau? Velleicht, aber nicht über die Bank! Landwirtschaft? Nicht über die Bank! Die Universität? Ach, die ist gar nicht erwähnt…

Mein ungehobelter Vorschlag für den Zweckartikel:

1 Die Bank hat den Zweck, einerseits der Bevölkerung des Kantons liquide und sichere Anlagemäglichkeiten zu bieten und andererseits die Kreditversorgung der Zürcher Wirtschaft, namentlich der kleinen und mittleren Unternehmungen, sicherzustellen.

2 Sie handelt nach Treu und Glauben als verlässliche Partnerin. Sie strebt nach einem der Geschäftstätigkeit entsprechenden Gewinn, ohne Informationsnachteile der Kunden auszunützen.

Vielleicht hat Armin Müller einen Gegenvorschlag.

Urs Birchler

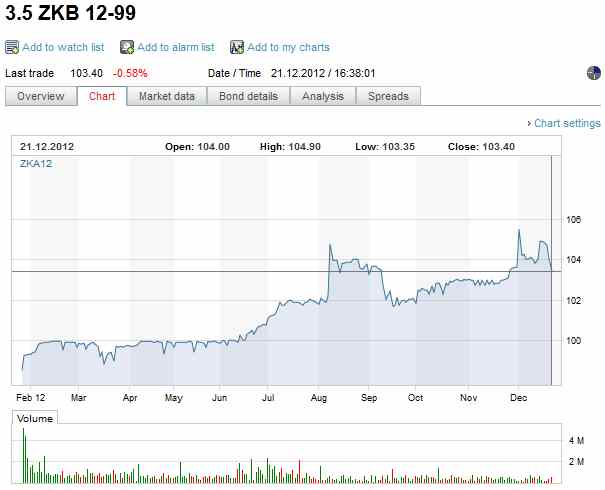

Die Anklageerhebung gegen ZKB-Vertreter in den USA hat die Investoren anscheinend kaum beeindruckt. Der beste Indikator für das Vertrauen in unsere Staatsbank ist der Kurs der im vergangenen Januar begangenen nachrangigen ewigen Anleihe. Diese absorbiert nämlich Verluste, noch bevor der Staat haften muss. Wie es in der Medienmitteilung der ZKB vom 13. Januar 2012 heisst: „Fällt die Kernkapitalquote unter 7% oder stellt die FINMA eine drohende Insolvenz fest, kommt es zu einem automatischen Forderungsverzicht. Der Investor erleidet in diesem Fall einen vollständigen oder teilweisen Verlust seiner Forderung.“ Der Kurs dieses Papiers müsste also sehr empfindlich auf Ängste bezüglich ZKB reagieren.

Hier dürfen wir beruhigt melden, dass der Markt heute nur knapp mit der Wimper gezuckt hat. Der Kurs ist bei konstantem Handelsvolumen um ein halbes Prozent zurückgegangen, wie die nebenstehende Grafik zeigt (Quelle: SIX-Swiss-Exchange).

Monika Bütler

(publiziert in der Handelszeitung vom 20.12.2012, unter dem etwas krassen Titel „Migration: Gefährliches Spiel im Bunkerstaat“)

Mein älterer Sohn begleitete mich letztes Jahr nach Sydney. Er besuchte dort die gleiche Schule, an der er vier Jahre zuvor eingeschult wurde. Seither erhält er regelmässig elektronische Post aus Australien: „Dear Peter, Australia needs your skills…“ In den Newsletters wird er über die neuesten Entwicklungen an der Einwanderungsfront informiert und eingeladen, sich eine Emigration ernsthaft zu überlegen. Peter ist zwar erst in der fünften Klasse, er erfüllt aber – jung und in Ausbildung – offensichtlich die wichtigsten Kriterien für ein Arbeitsvisum – im Gegensatz zu seiner Mutter, die bereits an der Altersgrenze scheitert.

Mit Peters erstem Newsletter erreichte mich eine Anfrage meiner Uni: „Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie neben der schweizerischen auch noch eine ausländische Staatsbürgerschaft besassen oder aktuell besitzen.“ Hintergrund des Schreibens: Die Internationalität der Faculty ist eine wichtige Einflussgrösse für die Platzierung einer Universität in den Rankings. Zerknirscht musste ich eingestehen, dass ich das Ranking belaste. Ich lebte zwar fünf Jahre im Ausland, aus meiner Familie stammen zahlreiche Auswanderer in die ganze Welt – sogar eine Kolumbien (Wunder) wirkende und später heiliggesprochene Nonne. Dennoch finden sich nicht einmal Spuren ausserhelvetischer Gene; sogar die Katze ist einheimisch. Meine Kinder beklagen sich schon, weil sie keinen spannenden Background haben, nun tut dies auch meine eigene Universität.

Das aktive Werben um hochqualifizierte Einwanderer wie in Australien wäre in der Schweiz unvorstellbar. Einwanderer verursachen zuerst einmal Probleme. In Australien unvorstellbar wäre hingegen, dass sich Australier für ihren Pass rechtfertigen oder sich die Kinder dafür schämen müssen. Man ist stolz, Australier(in) zu sein.

Die Situation ist paradox: Wie Australien hat die Schweiz ihren Wohlstand nicht zuletzt den unternehmerischen Einwanderern zu verdanken. Es gelingt unserem Land vorbildlich, selbst die Kinder wenig gebildeter Einwanderer zu integrieren. Nur noch Kanada hat eine höhere Erfolgsquote, dies mit Einwanderungsregeln, die Qualifizierte bevorzugen. Die Schweiz ist zudem ein äussert erfolgreiches Auswandererland; viele Spitzenköche, Hoteldirektoren, Spitzenmanager und Professoren stammen aus der Schweiz. Eigentlich müssten die Eidgenossen stolz auf diese Erfolgsgeschichte sein. Doch weit gefehlt: Die Ausländer stören, die Schweizer ebenfalls. Ein ausländischer Pass ist ein attraktives Accessoire; fürs Ranking bei den Universitäten, für die Diversity bei den Firmen, um auf dem Pausenplatz nicht als bünzlige Schweizerin zu gelten.

Passend dazu geht die öffentliche Diskussion oft völlig an der Realität vorbei. Erstes Beispiel: Wir hätten momentan eine aussergewöhnliche Masseneinwanderung, bildlich dargestellt durch eine jährlich einwandernde Stadt St. Gallen. (Warum wohl ausgerechnet St. Gallen für diesen Vergleich herhalten muss?) Dabei wanderten in den 60-er und 70-er Jahren jährlich sogar zwei St. Gallen ein. Und brachten der Schweiz nicht nur Wohlstand, sondern auch etwas Italianità und – wer wollte es heute bestreiten – besseres Essen.

Zweites Beispiel: Die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit der EU sei die Quelle allen Übels, schuld an der Kriminalität, der Belastung der Sozialwerke, den Integrationsproblemen in den Schulen, der räumlichen Enge. Doch die widerlichen Drogenhändler im Zürcher Kreis 4, wegen der wir unsere Kinder noch immer in die Musikschule begleiten müssen, stammen offensichtlich nicht auf den PFZ Ländern. Die herumlungernden Halbwüchsigen im St. Galler Bahnhof ebenfalls nicht. Kaum einer der in der Presse präsentierten Sozialhilfebetrüger ist aus einer PFZ Region. Und die PFZ Kinder integrieren sich genau so gut wie die Schweizer Auswanderkinder im Ausland. Bei genauerem Hinsehen sind die EU Ausländer nicht einmal schuld an den hohen Mietpreisen und den überfüllten Zügen. Die Hauptreiber sind die Schweizer selber, die sich – unter tatkräftiger Mithilfe der Tiefzinspolitik – mehr Wohnraum (und wenn man böse sein wollte: mehr Scheidungen) leisten können.

Drittes Beispiel: Der Glaube, dass es uns ohne Ausländer genauso gut ginge – einfach ohne Ausländer. Es ginge uns eben kaum so gut. Und dies nicht nur wegen den Ärztinnen, Ingenieuren und Putzfrauen, die an allen Ecken und Enden fehlen. Wie bei Güterexporten bringt der Austausch von Fähigkeiten und der Wettbewerb der Talente mehr Produktivität. Wettbewerb stört zwar die Gemütlichkeit. Doch ohne Ausländer gäbe es viele der Arbeitsplätze, die uns die Ausländer angeblich streitig machen, gar nicht. Mit der Gemütlichkeit ist es schnell vorbei, wenn die Mittel dafür fehlen.

Einige Ausländer stören tatsächlich. Die schweizerische Migrations- und Asylpolitik ist nämlich genauso schräg wie die öffentliche Diskussion. Doppelt so viele Nicht-Europäer kommen zu einer Aufenthaltsbewilligung via Asyl als via reguläres Arbeitsvisum. Eines der bedeutendsten Ein- und Auswandererländer der Welt empfängt ausgerechnet die Hochqualifizierten mit der Migrationspolitik eines unattraktiven und verschlossenen Bunkerstaates. Und bestätigt dabei genau das Bild, welches den Schweizern im Ausland oft präsentiert wird und das unser Selbstbild prägt.

Höchste Zeit, selbstbewusster und optimistischer aufzutreten. Eine vernünftige Migrationspolitik sorgt dafür, dass wir nicht so werden wie es in der Anfrage der Handelszeitung für diesen Artikel so schön hiess: verwöhnt, verunsichert und international verlassen.

Urs Birchler

Nachdem wir jetzt bis hin zur Bundespräsidentin (Interview) alle unser Entsetzen geäussert haben, scheint es Zeit zum Gegenschnitt. Ich habe gestern in 10vor10 auf die enorme Versuchung hingewiesen: Zwei Händler können mit ein paar E-Mails oder Telefongesprächen zu einem Eigenheim kommen, für das der Normalbürger (mindestens) ein Leben lang schuftet. Libor-Manipulation ist einfacher als ein Ladendiebstahl. Ohne die Fehlbaren zu entschuldigen — hätten wir so einfach widerstehen können?

Monika Bütler

Der Schweiz geht es offensichtlich blendend. In Zeiten knapper Kantonsfinanzen kann sie sich eine 60-köpfige Kommission leisten (davon 20 Behördenmitglieder aus den Kantonen), welche Filme für Kinder und Jugendliche prüft und entsprechend freigeben kann. Bahnbrechende Neuerung: Das Mindestzutrittsalter gilt neu einheitlich für die ganze Schweiz – oder mindestens fast, weil Zürich und der Tessin noch ausscheren.

Eine unter dem Namen Jugendschutz verkaufte Regulierung macht ohnehin wenig Sinn, wenn sie nur dort wirklich bindet – im Kino nämlich –, wo die soziale Kontrolle bereits gross ist. Alle Filme können bequem zu Hause angeschaut werden. Darüber habe ich in einer Kolumne für die NZZaS („Im falschen Film“) schon mal ausführlich geschrieben.

Weshalb aber eine einheitliche Regelung so wünschenswert ist, bleibt schleierhaft. Normierungen und Harmonisierungen machen Sinn, wenn unterschiedliche Regelungen die Mobilität der (Berufs-)Leute einschränken und den Wettbewerb stören. Beispiele für sinnvolle Harmonisierungen sind die schweizweite Anerkennung von Berufspatenten oder die partielle Angleichung der Lehrpläne zwischen den Kantonen. Als ich noch klein war, konnte eine Familie nicht umziehen, weil für die Kinder der Schulwechsel zu kompliziert und das Lehrerpatent der Mutter im Nachbarskanton nichts wert war.

Doch wo genau liegen denn die Gründe für eine Vereinheitlichung des Mindestalters? Niemand wird nicht von Zürich wegziehen können, weil das Zutrittsalter für den Film „More than Honey“ in Bern 8 Jahre, in Basel 10 Jahre statt wie in Zürich 6 Jahre beträgt. (Wie klein die Harmonisierungsmarge ist, zeigt sich schon daran, dass alle Journalisten genau diesen Film als Beispiel wählten). Psychische Schäden durch die Verunsicherung ausgelöst durch unterschiedliche Zugangsalter sehe ich beim besten Willen auch nicht, weder für Eltern noch für Kinder.

Wir versuchen unseren Studierenden, darunter viele Juristen, schon zu Beginn des Studiums beizubringen, dass es zur Begründung einer Regulierung ein Marktversagen braucht; Externalitäten, Verhinderung des Wettbewerbs usw. Zu sehen davon ist leider wenig. Das Zutrittsalter zu den Kinos mag ein unbedeutendes Beispiel für eine sinnlose Regulierung ohne überzeugende Begründung sein. (Es nähme mich allerdings dennoch Wunder, wer diese 60-köpfige Kommission bezahlt). Es illustriert aber wunderbar die zunehmende Verdrängung des gesunden Menschenverstandes durch eine überbordende Bürokratie.

Bald in diesem Kino: Im falschen Film, Teil 3 (Anzahl der Folgen noch unbestimmt)

Urs Birchler

Heute empfängt uns Res Strehle — immerhin der Chefredaktor — auf S. 23 der Printausgabe mit dem Bild einer Warteschlange. Tatsächlich preist er Schlangestehen als gerechte Form der Verteilung von Gütern an. Denn: Weshalb sollen nur Reiche Museen besuchen dürfen? Als Aufhänger dient ihm das Erscheinen des Buches Was man mit Geld nicht kaufen kann, von Michael J. Sandel.

Res Strehle klagt über eine Welt, in der alles käuflich wird. Ein müdes Echo der Kirchenväter, welche sich in der Zeit der aufkommenden Geldwirtschaft darüber beklagten, dass der Besuch einer Prostituierten teurer war, als ein Auftragsgebet. Wir haben darüber berichtet. Alter Marzipan, würde Dürrenmatt sagen. Aber Res Strehles gutes Recht.

Wo das gute Recht des Journalisten aufhört, ist dort, wo er mit einem Mausklick überprüfen könnte, dass er die Leser hintergeht. Beispielsweise: „Wenn alles käuflich ist, … wird zwangsläufig die Korruption zunehmen, weil auch öffentliche Leistungen und Gefälligkeiten aller Art erwerbbar werden“. Genau dies ist falsch. Korruption blüht dort, wo der Markt unterdrückt wird, dort wo die Warteschlangen blühen. Ein Blick auf die Weltkarte der Korruption hätte genügt: Länder mit hohem Korruptionsindex liegen entweder in einem Gürtel um den Äquator oder sind ehemalige Mitglieder der planwirtschaftlichen Hemisphäre. Noch Jahrzehnte nach ihrem Untergang wirkt das Gift der ehemaligen sozialistischen Planwirtschaft. Die im TA abgebildete Schlange, als deren Wahrzeichen, soll uns eine Warnung sein.

Natürlich fällt jedem von uns ein Beispiel ein, für Dinge, die man nicht handeln darf. Meine Studenten beispielsweis können ihre Prüfungsnoten nicht durch Geschenke und Gefälligkeiten aufbessern. Es hat’s, ehrlich gesagt, auch noch niemand versucht. Und natürlich brauchen wir einen gesellschaftlichen Dialog darüber, wo der Markt spielen soll (zum Beispiel bei Flugtarifen) und wo offenbar nicht (im Zürcher Verkehrsstau). In die Diskussion sollte dann aber neben der Gerechtigkeit auch die Effizienz einfliessen. Ist es wirklich moralisch, Menschen ihre Zeit in Warteschlangen verbringen zu lassen? Macht es Sinn, wenn der Kinderarzt drei Stunden anstehen muss, um eine Eintrittskarte ins Museum zu kaufen. Und — warum das Kind nicht beim Namen nennen — auch der CEO einer Grossbank hat (oder hätte) Gescheiteres zu tun als Schlangestehen.

Den TA gibt’s einstweilen noch ganz marktwirtschaftlich unsubventioniert im Abo oder am Kiosk.

Im März werden wir über den neuen Familienartikel abstimmen. Wer kann den schon gegen eine Besserstellung der Familien sein? Vermehrt melden sich nun auch kritische Stimmen, die eine Aufblähung des Sozialstaats und eine Einmischung des Staates in private Entscheidungen befürchten.

Ich habe vor zwei Jahren für die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften einen Aufsatz zur (Nicht-)Notwendigkeit einer speziellen Generationenpolitik verfasst. Er ist hier verlinkt. Meine Schlussfolgerung: Eine spezielle Generationenpolitik innerhalb der Fiskalpolitik braucht es nicht.

Obwohl ich an der damaligen Tagung fast die einzige war, die sich gegen eine spezielle Generationenpolitik aussprach, wählte mich die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) kurz darauf in den Vorstand. Das ist wahre Wissenschaft; die SAGW hätte ja auch vor mir warnen können.

Urs Birchler

Die Frage im Titel sorgt immer wieder für rote Köpfe zwischen FINMA (nein) und Bankenvertretern (ja). Die Weltwoche behauptet in der neuesten Ausgabe, die restriktive Auffassung der FINMA sei „nachweislich falsch“; im Gesetz stehe nämlich, die FINMA habe „zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz“ beizutragen.

Wir haben im Gesetz nachgeschlagen, konkret im Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG). Dort heisst der zitierte Artikel 5 im vollen Wortlaut: „Die Finanzmarktaufsicht bezweckt … den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. Sie trägt damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz bei.“ Entscheidend ist das von der Weltwoche verschwiegene Wörtchen „damit“.

Kaum „nachweislich falsch“ scheint daher die Auffassung der FINMA): „Der Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ist nicht Ziel, sondern erhoffte und erwünschte Wirkung der Aufsichtstätigkeit.“ Soweit Konflikte zwischen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit entstehen, greift übrigens FINMAG Art. 7 Platz („Sie reguliert nur, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Dabei berücksichtigt sie insbesondere … wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt).

Ironischerweise sagt allerdings die Botschaft des Bundesrates zum FINMAG im Kommentar zu Artikel 5: „Der Schutz von Gläubigerinnen und Gläubigern, Anlegerinnen und Anlegern sowie der Versicherten vor Insolvenzrisiken wird am wirksamsten gewährleistet, wenn die Finanzintermediärinnen und -intermediäre wettbewerbsfähig sind.“ Stabilität ist damit nicht Ursache, sondern Folge der Wettbewerbsfähigkeit.

Kein Wunder erhielt die Schweiz vom Financial Stability Board (gestützt auf die Überprüfung der Schweiz im Rahmen des das Financial Assessment Programm des IWF) hier eine Hausaufgabe: Peer Review of Switzerland vom 25 Januar 2012, S. 34: „Review the provisions of the draft FINMA Act to avoid provisions that might limit FINMA’s operational independence and prudential powers.“ Konkret (S. 20; ähnlich S. 6): „the concerns expressed in the FSAP surrounding FINMA’s operational independence, particularly with respect to the competitiveness clause, remain unresolved since the relevant provisions in the FINMA Act have not been revised.“

Kurz und gut: Die internationalen Gremien stützen die Haltung der FINMA, möchten die gesetzliche Grundlage aber gefestigt sehen. Ebenfalls auf eine Gesetzesänderung, wenngleich in umgekehrter Richtung, zielt die Interpellation Lüscher. Einstweilen hilft uns nur der gegenseitige Respekt zwischen Banken und Behörden für ihre jeweiligen Aufgaben und Zielsetzungen. Artikel, welche die Sachlage verdrehen, helfen eher nicht.

Urs Birchler

Wir haben diese Woche den Film The Angel’s Share von Ken Loach gesehen. Im Film klaut eine Bande die letzten vier verfügbaren Flaschen eines legendären Whiskys. Nur leider schaffts der Trottel der Bande, zwei der Flaschen zu zerbrechen. „ist doch nicht schlimm“, tröstet er seine Kumpane, „wenn das wirklich so ein legendärer Whisky ist, dann sind die letzten zwei Flaschen doch sogar wertvoller als die letzten vier!“

Zuhause erzählte ich’s den Buben in der perversen Absicht, ihnen ein Gefühl für das Konzept der Nachfrage-Elastizität zu vermitteln. Entgegnet der Drittklässsler trocken: „Papa, wenn das wahr wäre, dann wäre der letzte Tropfen mehr wert als der ganze Rest.“

Fazit: Was ist der Unterschied zwischen einem Whisky und einem Ökonomen? Beim Whisky ist gewöhnlich der älteste der beste.

Hier noch eine Adventslektüre zur Herkunft des Begriffs Whisky („Lebenswasser“).