Urs Birchler

Zum neu erschienenen Buch von Admati und Hellwig (siehe unseren Beitrag Nackte Bankiers) gibt es jetzt in der FaZ eine deutsche Zusammenfassung.

Urs Birchler

Zum neu erschienenen Buch von Admati und Hellwig (siehe unseren Beitrag Nackte Bankiers) gibt es jetzt in der FaZ eine deutsche Zusammenfassung.

Urs Birchler und Michael Bailey

Der neue Vizegouverneur und damit oberster Bankenaufseher der Bank of England heisst Andrew Bailey. Als erster wird er sich sicher den Film It’s a Wonderful Life ansehen mit James Stewart (alias George Bailey) dessen Bank von ihren Kunden gestürmt wird …

Für Cinéasten die Vollversion, für alle andern hier die kürzere.

Urs Birchler

Die QWERTY-Anordnung (im deutschen Sprachraum: QWERTZ, im französischen: AZERTY) der Buchstaben auf der Schreibmaschinentastatur ist bekannterweise unpraktisch, aber kaum mehr zu ändern. Spieltheoretiker sprechen von einem suboptimalen Gleichgewicht, das aber wegen der Netzwerkeffekte des offenen Standards sehr stabil ist.

In ihrem Buch Game Theory erzählen Hargreaves und Varoufakis, wie es zur QWERTY-Anordnung kam (siehe auch Wikipedia): Remington lancierte eine Schreibmaschine mit dem plausiblen Namen Typewriter. Damit ihre Verkäufer beim Vorführen rasch tippen konnten, wurden die Buchstaben in „Typewriter“ in die oberste Reihe gesetzt. Und da stehen sie noch heute. „Typewriter“ soll das längste englische Wort sein, das sich mit einer einzigen Reihe der Tastatur tippen lässt. In der mittleren Reihe sieht man übrigens noch Spuren der ursprünglichen alphabetischen Anordnung (dfghjkl).

Se non è vero, oder: zum Glück hat Remington nicht das Klavier erfunden …

Urs Birchler

Vor fünf Tagen habe ich mich durchgerungen, ein NEIN zur Abzockerinitiative einzulegen. Und jetzt das: 72 Mio. für ein Konkurrenzverbot. Gleich wohl meine ich: Durchatmen. Nüchtern Überlegen. Das bedeutet für mich:

Die Abzockerinitiative bleibt für mich eine Symptomtherapie, welche den ehrlichen Unternehmen das Leben schwer macht und von den unehrlichen umgangen wird. Wenn wir sie annehmen (wonach es wohl aussieht), geht es uns 24 Stunden lang besser. Viel gescheiter wäre: Parallelimporte ab sofort zulassen. Und dann nochmal über Corporate Governance in der Schweiz nachdenken.

Urs Birchler

„Sagen Sie in Ihrem Blog nichts zur Abzockerinitiative?“ fragte mich kürzlich eine Journalistin. Sie stürzte mich ins Dilemma. Einerseits bin ich kein Spezialist auf dem Gebiet der Unternehmenskontrolle. Andererseits kann sich ein Blog zur Schweizerischen Wirtschaftspolitik nicht einfach ausschweigen zu einem Thema von nationaler Bedeutung. Mein Ausweg: Ich führe hier die Gründe auf, die mich bewogen haben, auf meinem Stimmzettel letztlich ganz privat doch ein NEIN hinzuschreiben.

Zugegeben, ein JA hätte gereizt:

Gleichwohl habe ich der Versuchung aus verschiedenen Gründen widerstanden:

Kurz: Die Abzockerinitiative scheint zu sehr mit der heissen Nadel gestrickt. Obwohl es mir in der Gesellschaft einzelner Gegner schlecht wird, habe ich Nein gestimmt. Denn am Ende sind nicht die wichtig, sondern die Schweiz und — man verzeihe mir — die Marktwirtschaft.

Urs Birchler

In der NZZ von heute (S. 25) schreibt Martin Lanz über die „vergebliche Suche nach der ’sicheren‘ Bank“. Doch vielleicht ist diese Suche gar nicht so vergeblich, wenn man sich einmal von ein paar gängigen Vorurteilen löst.

Gestern stellten Anat Admati und Martin Hellwig in den USA ihr in den nächsten Tagen erscheinendes Buch The Bankers‘ New Clothes: What’s Wrong with Banking and What to Do about It vor. Darin demontieren sie die gängigen Argumente der Banken, wonach Regulierung (namentlich höhere Eigenmittelanforderungen) kostspielig seien. Das schlimmste dieser Argumente: „Eigenmittelanforderunegn binden Kapital, das nachher in der Wirtschaft fehlt und verringern daher das Wachstum.“ Wer solches behauptet, steht nach Lektüre des Buches tatsächlich ziemlich nackt da.

Doch auch die Behörden werden gestrippt: „Glauben Sie denen nicht, die sagen, dass alles besser sei als vor der Finanzkrise von 2007-2009 und dass wir ein sichereres System hätten, das mit der Umsetzung der Reformen noch sicherer werde. Das heutige Bankensystem ist so gefährlich und zerbrechlich wie das System, das uns die Krise gebracht hat“, schreiben Admati und Hellwig (meine Übersetzung).

Admati und Hellwig sind jedoch keine Pessimisten. Ein sicheres oder zumindestens viel sichereres Finanzsystem ist möglich, und zwar ohne grosse Kosten für die Wirtschaft. Das Hauptinstrument sind höhere Eigenmittel. Auch Martin Lanz folgert: Es „führt wohl kein Weg an strengeren Eigenkapitalanforderungen vorbei“. Nur: Admati und Hellwig meinen viel höhere Eigenmittel. Wir dürfen gerne an 20-30 Prozent der Bilanzsumme denken, das ist ein Vielfaches der Anforderungen unter Basel III.

Die Autoren lassen aber auch kein gutes Haar an der Schizophrenie des Staates: Auf der einen Seite bestraft er die Finanzierung durch Eigenmittel, in dem deren Kosten steuerlich nicht abzugsfähig sind. Auf der anderen Seite zwingt er die Banken, Eigenmittel zu halten.

Daher schliessen Admati und Hellwig zutreffend: Wir können ein viel sicherers Bankensystem haben, und es würde wenig kosten. Nur eine einzige Zutat fehlt: „The critical ingredient—still missing—is political will.“

P.S.: Eine Reihe von Hintergrundpapers sind bereits verfügbar.

Urs Birchler

Also doch: Die Energiewende schlägt die Schweizer Wirtschaft nicht zusammen, wie von economiesuisse behauptet. Klarstellung von fünf Professoren in ETH Campus (bereits auf Twitter, z.B. hier).

Die Forscher verweisen auch auf die im vergangenen November publizierte Studie zur Energiezukunft der Schweiz. In dieser Studie kommt im übrigen auch das Wort „Preis“ vor. Im kurz zuvor publizierten Hintergrundpapier war dies noch nicht der Fall, was batz.ch arg auf die Palme brachte.

Urs Birchler und Inke Nyborg

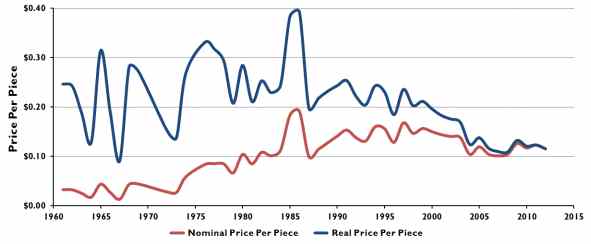

Wer Kinder hat, weiss: Lego-Bausteine sind teuer. Aber sind sie eigentlich teurer oder billiger als damals? Oder ersteht der Eindruck bloss, weil die meisten Lego-Sets so komplex geworden sind? Die Antwort liegt jetzt, wissenschaftlich abgesichert, vor: Real gesehen sind die Klötzchen billiger als 1960 und viel billiger als auf dem Höhepunkt von 1985 (siehe Abbildung). Diese und andere interessante Berechnungen hat der Blog Reality Prose veröffentlicht.

Wir haben Lego schon unser Silvesterquiz gewidmet. Den Mut, die Euro-Krise in Lego darzustellen, hatten wir allerdings nicht — im Gegensatz zu JP Morgan.

[Nachtrag: Lego und Network Complexity]

Urs Birchler

„Nein, das lerne ich jetzt nicht auch noch!“, sagte Fräulein G., als kurz vor ihrer Pensionierung die ersten Bürocomputer kamen. Bald wurde das „Fräulein“ als Anrede abgeschafft und der Computer eine Selbstverständlichkeit.

„Nein, das brauche ich sicher nicht!“ sagte ich, als ich das Wort Twitter zum ersten Mal hörte. In der Zwischenzeit kann ich auf Twitter schon den Stemmbogen. Einen simplen Führer über rote und schwarze Pisten hat die London School of Economics publiziert (PDF), und zwar besonders für den Einsatz von Twitter in Unterricht und Forschung. Den gibt’s zwar schon seit 2011; aber ich habe erst jetzt davon erfahren. Wie? Wie denn sonst: über Twitter halt, in einem Beitrag von SUERF:

„@lseimpactblog: Know someone who is new to Twitter? Our guide to Twitter for academics and researchers bit.ly/VDooFe“ #very useful!

— SUERF (@suerf_org) 3. Februar 2013

Urs Birchler

Wir haben uns von Anfang an auf die Seite Islands geschlagen: Bitte nichts zahlen! rieten wir Island im Streit mit seinen Gläubigern schon vor drei Jahren. Als dann die EFTA auf Drängen der britischen und niederländischen Gläubiger der gescheiterten isländischen Banken gegen Island vor Gericht zog, lagen unsere Sympathien im Konflikt EFTA gegen Island ebenfalls bei den Isländern.

Umso erfreulicher, dass heute der EFTA-Gerichtshof zugunsten von Island entschieden hat, dass ein kleines Land im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht bedingungslos für die Schulden seiner Einlagensicherung haftet. Näheres dazu im Beitrag Icesaved? von FT Alphaville.

Das Urteil ist auch aus Schweizer Sicht interessant, bzw. wäre, sollten wir dereinst dem EWR beitreten oder (nicht als politische Empfehlung gemeint) bilateral die EU-Einlegerschutzkonvention übernehmen (umgesetzt haben wir sie im wesentlichen bereits) .