Um es vorwegzunehmen: Aus meiner ganz persönlichen Warte ist die Steuergerechtigkeitsinitiative der falsche Weg, ein gerechteres Steuersystem zu erreichen. Mit festgelegten Steuersätzen wird der Steuerwettbewerb nicht gerechter. Zumal in diesem Fall die Steueruntergrenze für Reiche aus Abstimmungstaktischen Gründen so gewählt wurde, dass der Kanton Zürich gerade nicht mehr betroffen würde. Viel gescheiter wäre es, die Mängel direkt durch eine Anpassung des Neuen Finanzausgleichs zu beheben – beispielsweise mittels einer stärkeren Gewichtung hoher Einkommen (wie im batz Beitrag von Marius Brülhart begründet ist).

Selbst wenn der Mittelstand wegen höheren Steuern für Reiche substantiell weniger Einkommenssteuern bezahlen müsste (was ich selber für unwahrscheinlich halte ): Die Schweiz bliebe für den arbeitenden Mittelstand – insbesondere für Familien – steuerlich unattraktiv. „Dank“ einkommensabhängiger Gebühren und Preisen ist die effektive Steuerbelastung für den unteren und mittleren Mittelstand nämlich oft höher als für die Reichen. Daran ändert die Initiative gar nichts.

Inhaltliche Argumente für oder gegen die Initiative hört man allerdings immer seltener. Dass die Befürworter in schriller Manier klassenkämpferisch für ihre Initiative werben, ist ihnen nicht zu verargen. Weshalb es ihnen viele Gegner der Initiative gleich tun und ohne Zwischentöne argumentieren, ist mir hingegen schleierhaft. Ab und zu hört man noch Gründe, weshalb der Mittelstand von der Initiative nicht profitiert. Doch auch diese bleiben meist vage; von den Nöten des Mittelstands mit dem heutigen Steuer- und Transfersystem redet niemand. Und was sollen denn die Stimmbürger mit der Aussage „der Föderalismus ist in Gefahr“ und den zahlreichen Neid-Vorwürfen anfangen?

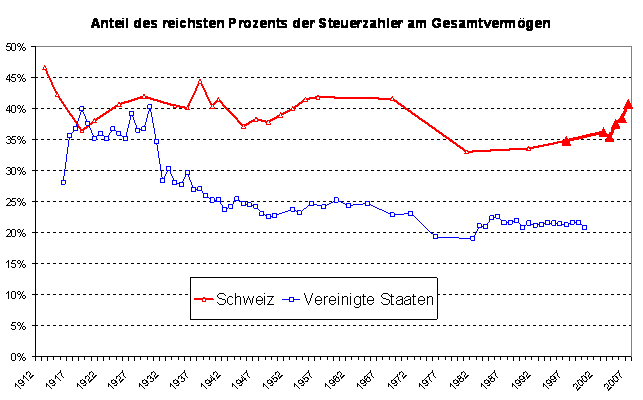

Schlimmer noch: Die Argumente haben einer Kriegs- und Jagdrhetorik Platz gemacht. Patrons und ihre Organisationen erklären ihren Standpunkt nicht mehr, sondern drohen. Und statt zu diskutieren, welche Vor- und Nachteile der heutige Steuerwettbewerb hat und wie sich der Wettbewerb zu Gunsten der breiten Bevölkerung allenfalls verbessern liesse, dominiert eine „Wettbewerb ist immer und überall gut“ Ideologie. Die Angst vor Zwischentönen ist so gross, dass sich die NZZ beispielsweise nicht traute, meine NZZaS Kolumne über die Begründung der ungleichen Vermögensverteilung in der Schweiz – wie sonst eigentlich üblich – mit der aktuellen Diskussion zu verlinken: Wahrscheinlich ist das in der Kolumne einmal erwähnte Wort „Erbschaftssteuer“ im NZZ Setzkasten nicht vorhanden.

So hoffe ich, dass wir am Schluss nicht einer verpassten Chance nachweinen müssen. Auch wenn die Initiative der falsche Weg ist; es ist Zeit, über den Steuerwettbewerb vertieft nachzudenken.