Monika Bütler

Dieser Text erschien als Kolumne in der NZZ am Sonntag vom 26. Februar 2012 under dem Titel „Staatliche Bauförderung geht zu Lasten des Mittelstandes“.

Bevor ich in die Neidecke gedrängt werde: Wir besitzen ein nicht optimal Energie-saniertes Haus und würden somit durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von Ersparnissen zugusten der Energiesanierung ebenfalls profitieren.

Hier also die Kolumne:

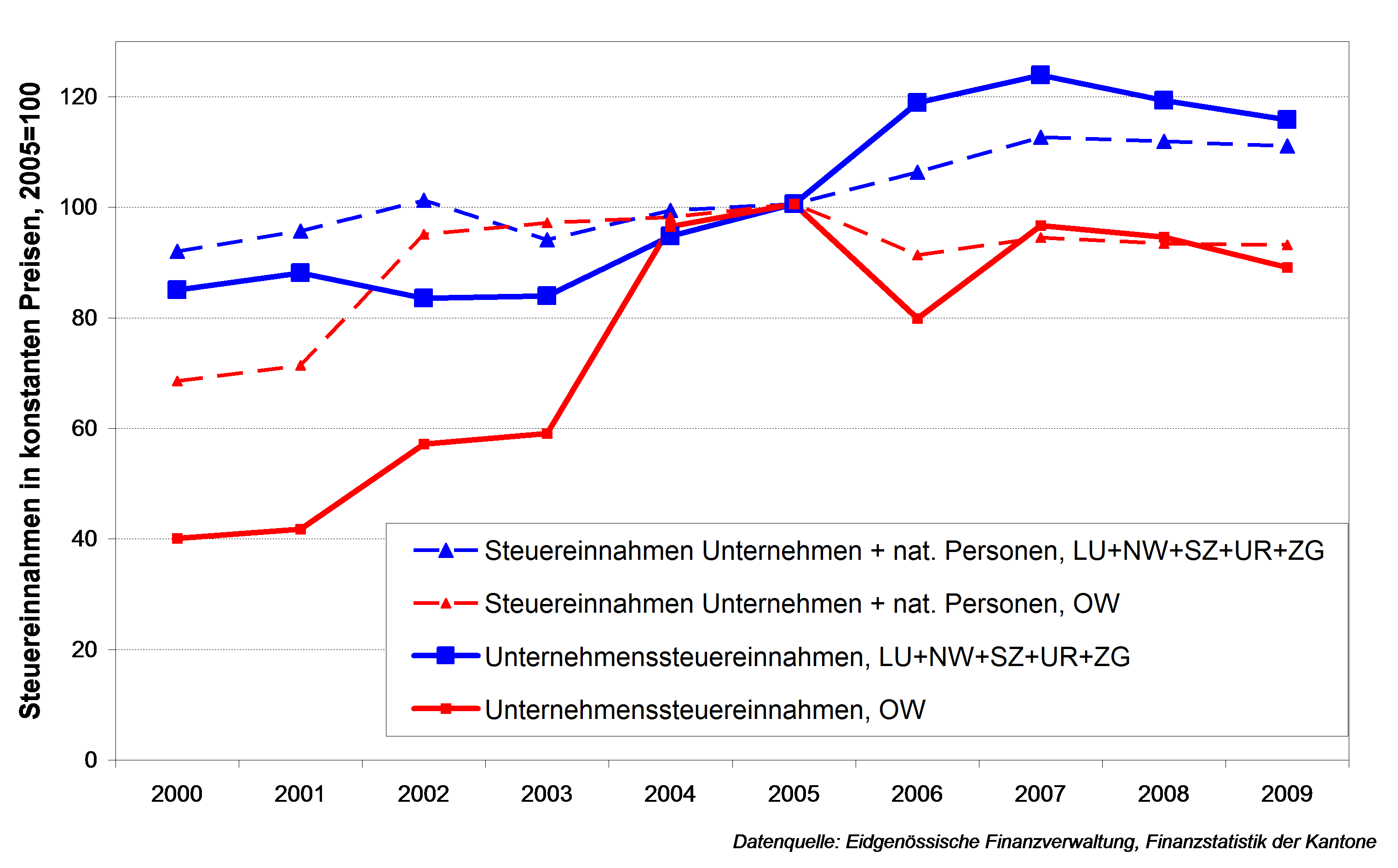

Beton heisst auf Englisch «concrete». Ganz konkret in diesem Sinn ist Bausparförderung sicht- und greifbar in steuergünstigen Kantonen wie Zug und Schwyz. Tiefe Steuern haben hier das Wohnen und Bauen attraktiv gemacht. Sie haben Bauzonen in die Breite und die Immobilienpreise in die Höhe getrieben. Je tiefer die Steuern, desto teurer Immobilienpreise und Mieten gilt auch für Gemeinden innerhalb desselben Kantons.

Das ist nicht weiter schlimm. Wenn der Finanzausgleich zwischen den Kantonen und Gemeinden funktioniert, bringt der Steuerwettbewerb dem ganzen Land mehr Vor- als Nachteile. Aber eines zeigt ein Blick auf die Schweizer Tiefsteuerkantone glasklar: Dass Steuervorteile den Erwerb von Wohneigentum für den Mittelstand nicht erleichtern, sondern erschweren: Vergünstigungen bei Steuern oder andere Subventionen des Bausparens verpuffen letztlich in Preiserhöhungen. Nur für die relativ reichen Käufer geht die Rechnung «Subvention minus höhere Preise» auf; für den Mittelstand hingegen wird das Eigenheim unter dem Strich teurer.

Es ist wie mit Subventionen für bäuerlichen Erzeugnisse: Diese führen auch nicht zu tieferen Konsumentenpreisen, sondern zu höheren Produzentenpreisen. Nur wissen das bei der Landwirtschaft alle. Wenn nun auf dem Land statt dem Mais der Beton wächst, soll die ökonomische Logik plötzlich nicht mehr gelten.

Die Befürworter der Bausparinitiativen ahnen die Logik: «Bausparen fördert die Baunachfrage», steht auf ihrer Internetseite. Was hingegen nicht steht: Die geförderte Nachfrage erhöht die Preise; für Neubauten und für Sanierungen gleichermassen. Mit dem vorgeschlagenen maximalen Steuerabzug von 30 000 Franken spart ein Ehepaar mit einem steuerbaren Einkommen von 200 000 Franken rund 7000 Franken pro Jahr (Stadt Zürich), ein Ehepaar mit einem steuerbaren Einkommen von 50 000 Franken dagegen nur 3000 Franken. Damit wird der Mittelstand mit den Preissteigerungen kaum mithalten können. Gefördert werden – wie es früher noch hiess – die oberen Zehntausend. Die mit Haus. Gewöhnliche Sparer, ob arm oder reich, gehen nämlich leer aus.

Zu den konkreten Nachteilen der Bausparförderung kommen die versteckten. Erstens müssen die Subventionen an die besser Gestellten und die Bauwirtschaft irgendwie finanziert werden. Zweitens verzerren sie die privaten Entscheidungen: Letztlich werden sich viele Mittelstandshaushalte auch zum Bausparen oder zum Energiesanierungs-Sparen veranlasst sehen, auch solche, die lieber (und gescheiter) für die Ausbildung der Kinder oder die Finanzierung der Pflege im Alter vorsorgen würden. Als Folge sinkt, drittens, die Mobilität. Wie in den Niederlanden, wo sich jeden Morgen und jeden Abend die Pendler stundenlang auf den überlasteten Strassen stauen. Die Kosten eines Umzugs für Hausbesitzer sind viel zu teuer.

Ist das steuerliche Bausparen denn einfach eine falsche Lösung für eine gute Absicht, wie es oft heisst? Auch wenn Wohneigentümer die besseren Schweizer wären: Nein. Nicht einmal staatliche Initiativen, die auf den ersten Blick optimal konstruiert scheinen, erreichen ihr Ziel. Den besten Beweis dafür liefert Australien. Das Land hat verschiedentlich mit sogenannten «home-owner-grants» versucht, den Erstkäufern unter die Arme zu greifen. Dabei beschränkten die Australier die Zahlungen sogar auf den Mittelstand und gewährten die Zuschüsse nur bis zu einer Obergrenze des Hauspreises. Mit durchschlagendem Erfolg: Die Preise im subventionierten Segment stiegen stark an, das Angebot an erschwinglichem Wohnraum versiegte. So sehr, dass Finanzberater interessierten Käufern den Rat gaben, mit dem Kauf zuzuwarten, bis die staatlichen Zuschüsse auslaufen.

Das müsste eigentlich den vielen Liberalen, die Subventionen ausgerechnet zum Erwerb von Wohneigentum unterstützen, zu denken geben.