Die erste Vierjahresperiode des neuen Finanzausgleichs (NFA) läuft Ende 2011 ab. Das Parlament ist derzeit daran, allfällige Systemänderungen für die Periode 2012-2015 zu diskutieren. In diesem Zusammenhang verlangt der Kanton Zug, dass Transfers künftig in den Fällen zu beschränken seien, wo die Steuerbelastung eines Nehmerkantons die durchschnittliche Steuerbelastung der Geberkantone unterschreitet (s. NFA Vernehmlassungsbericht, S. 18). Zug befürchtet, dass sich andere Kantone (sprich: Luzern) mittels Transferzahlungen aus dem NFA-Topf – und somit auf Zuger Kosten – aggressive Steuersenkungen finanzieren. Dieses Szenario, wonach der Finanzausgleich den Steuerwettbewerb anheizt statt ihn abzukühlen, scheint eher unrealistisch, wie im Batz bereits erläutert.

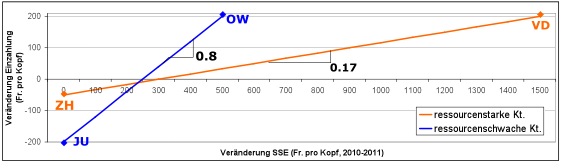

Nun kann ich dazu auch noch eine wie mir scheint aussagekräftige Grafik liefern: eine simple Überlagerung der Abbildungen 3 und 4 aus dem jüngsten NFA-Wirksamkeitsbericht. Die horizontale Achse stellt den Zuwachs des kantonalen Pro-Kopf-Steuersubstrats zwischen 2010 und 2011 dar (im Jargon: „standardisierter Steuerertrag pro Kopf“, SSE). Je höher diese Zahl, desto stärker ist die berechnete Zunahme des Steueraufkommens. Diesem Wachstum stellt die vertikale Achse den Betrag gegenüber, welcher entweder zusätzlich in den Finanzausgleich einbezahlt werden muss (orange Linie) oder weniger aus dem Finanzausgleich einkassiert werden kann (blaue Linie). Dargestellt sind nur die vier Kantone an den jeweiligen Endpunkten der zwei Linien für Geber- und Nehmerkantone, aber die übrigen Kantone liegen ziemlich präzis entlang der beiden Geraden.

Das Wichtigste an dieser Grafik sind die Steigungen der Geraden. Sie zeigen auf, wie viel Rappen pro zusätzlichem Steuerfranken via den Finanzausgleich wieder verloren gehen. Für die Geberkantone beträgt diese „Abschöpfungsrate“ 17%. Das heisst, pro zusätzlichem Steuerfranken kommen dem Kanton 17 Rappen durch höhere Einzahlungen in den NFA-Topf wieder abhanden. Die Abschöpfungsrate für die Nehmerkantone liegt mit 80% viel höher: pro zusätzlichem Steuerfranken verlieren diese Kantone 80 Rappen infolge tieferer Auszahlungen aus dem NFA-Topf.

Der Finanzausgleich schwächt somit die Anreize zum Steuerwettbewerb für alle Kantone, denn zusätzlich angelockte Steuerquellen ziehen höhere Einzahlungen oder tiefere Auszahlungen nach sich. Die Abschöpfung allfälliger Steuerwettbewerbsgewinne ist jedoch signifikant schärfer für die Nehmerkantone als für die Geberkantone. Somit hemmt der NFA die Lust zum Steuerwettbewerb für ressourcenschwache Kantone (wie Luzern) um einiges stärker als für ressourcenstarke Kantone (wie Zug). Zugs Einwand scheint also erst recht unbegründet.

Nun mag es verwundern, dass die meisten Kantone auch nach der Einführung des NFA im Jahr 2008 noch Steuersenkungen vorgenommen haben. Dies ist grösstenteils nicht wegen sondern trotz der Anreizwirkungen des Finanzausgleichs geschehen. Gute Konjunktur und Nationalbank-Manna machten es möglich. Damit dürfte vorderhand Schluss sein. Somit könnte sich auch der interkantonale Steuerwettbewerb etwas abkühlen.