Unsere Empfehlung vom 12. Juli – Franken drucken statt Blick kaufen – gilt für die heutige Ausgabe nicht. Das

Interview mit Niklaus Blattner ist beste Werbung für den Blick.

——————————————————————————

Archiv des Autors: Monika Bütler

Griechenland: Trick 27

Das gestern geschnürte EU-Paket sieht (wenn wir die z.T. vagen Vereinbarungen richtig verstehen) u.a. vor, dass griechische Schulden

- zum Teil in längerfristige (bis 30 Jahre) Schulden umgetauscht werden;

- zum Teil am Markt zu Marktpreisen zurückgekauft werden.

Beide Massnahmen haben eine Wirkung gemeinsam: Sie helfen jenen Gläubigern, die ihre Papiere weder umtauschen, noch verkaufen. Wenn Sie der letzte Gläubiger sind, der noch zweijährige Papiere hält, nachdem alle andern in 30-jährige Bonds gewandelt haben, können Sie sich die Hände reiben: Die Rückzahlung ihrer Guthaben ist gesichert. Genau gleich der letzte Inhaber eines Griechenland-Bond, der nicht zu Marktpreisen von 50 oder 80 Prozent an den Europäischen Stabilitätsfonds verkauft: Er bekommt sein Guthaben am Ende voll zurück. Zur Illustration ein Rechenbeispiel aus Monika Bütlers Vorlesung. Und zur Vertiefung ein Artikel von Stijn Claessens und Giovanni Dell’Ariccia.

Profitieren wird also von den beiden erwähnten Massnahmen nicht in erster Linie Griechenland, sondern jene Gläubiger, die bei der Verlängerung oder dem Verkauf nicht mitmachen. Claessens und Dell’Ariccia schreiben klar: „Buybacks may … appeal to governments that want to support their domestic creditors.“ Im Falle der EURO-Länder wären dies Banken und die EZB selber. Zahlen wird jene Griechenland-Gläubiger, die freiwillig oder unfreiwillig verkaufen oder verlängern.

Nachsatz: Je tiefer der Marktpreis der griechischen Schulden, desto billiger kommen Rückkäufe die EU zu stehen. Drum darf man sich in Brüssel und Frankfurt ausnahmsweise darüber freuen, dass Fitch Griechenland heute auf „Default“ gesetzt hat. Rating-Agenturen sind nicht immer böse … (batz.ch schon).

Frisch (fast) verheiratet

Die neue Kolumne in der NZZ am Sonntag handelt von Heiratsanreizen: Darum prüfe, wer sich ewig bindet,

Ein neues Medikament gegen den starken Franken

Devisenmarktinterventionen, eine Anbindung des Schweizer Frankens an den Euro, Kapitalverkehrskontrollen, Exportsubventionen: diese Medikamente gegen den starken Franken kennen wir schon – ihre Nebenwirkungen ebenfalls. Mit einer besonders kreativen Lösung wartet nun der Verband der Pharmabranche Interpharma auf: Ein Verbot, relevante Informationen für die Preissetzung zu verwenden. Konkret fordert Interpharma eine Aussetzung des Auslandspreisvergleichs bei der Preisfestsetzung verschreibungspflichtiger Medikamente.

Preise verschreibungspflichtiger Medikamente sind staatlich festgelegt. Sie basieren auf einem therapeutischen Quer- und einem Auslandsvergleich (Länderkorb: Deutschland, Frankreich, Österreich, Niederlande, Dänemark und England) und werden seit 2009 alle drei Jahre überprüft. Der relevante Wechselkurs basiert auf dem Durchschnitt der letzten 12 Monate. Eine anhaltende Aufwertung des Schweizer Frankens müsste daher zu einer Preissenkung führen. Interpharma will selbstverständlich nicht primär die Informationen verschleiern, sondern die damit verbundenen Preissenkungen verhindern. Das Ganze garniert – wie könnte es anders sein – mit der Drohung Stellenabbau.

Interpharma scheut den Preisvergleich mit dem Ausland wie der Teufel das Weihwasser. Die jüngsten Kostensenkungen im Medikamentenbereich beruhen vor allem auf zwei Massnahmen. Der Länderkorb für den Auslandsvergleich wurde mit Frankreich und Österreich ergänzt, zwei Ländern mit relativ tiefen Medikamentenpreisen. Im Jahr 2009 wurde zudem eine ausserordentlichen Preisüberprüfung (u.a. mit dem Ausland) aller Medikamente durchgeführt, die zwischen 1955 und 2006 zugelassen worden sind.

Es gibt keine vernünftigen Gründe, die für das von Interpharma vorgeschlagene Informationsmoratorium sprechen, aber viele dagegen. Erstens wäre es eine einseitige Anwendung der Regeln: Ein schwacher Franken führt jeweils zu einer Preiserhöhung hiesiger Medikamente. Zweitens sind die Schweizer Medikamentenpreise im internationalen Vergleich noch immer hoch. Durch die Massnahme würde, drittens, eine bestimmte Branche staatlich privilegiert. Und viertens ist die Pharmaindustrie als innovativer und hochspezialisierter Sektor vergleichsweise wenig vom starken Franken betroffen.

Als Medikament gegen die Folgen des starken Frankens hilft das Informationsmoratorium lediglich der Pharmabranche selbst – die Nebenwirkungen tragen die Konsumenten.

Die Tücken der Selbstversorgung

Heute habe ich in einem stinknormalen Supermarkt für 2.74 Australische Dollars (circa 2.50 Sfr) eine (!) Banane erstanden. Eine ganz normale, eher kleine, nicht-Bio und auch sonst völlig unauffällige Frucht. Der Kilopreis: 15 Aus$, circa 13.50 Sfr. Zwei Gründe sind für diese exorbitanten Preise verantwortlich: Erstens die von ausländischer Konkurrenz weitgehend abgeschottete Produktion in einem Hochlohnland. Auch zu normalen Zeiten sei der Preis um 4-5 Aus$ pro Kilo, versicherte man mir. Zweitens die katastrophalen Überschwemmungen in Queensland zu Beginn des Jahres, die grosse Teile der Bananenplantagen zerstörten. Die Grenzen blieben geschlossen und die Preise stiegen in der Folge dramatisch an.

Die Banane illustriert wunderbar, was uns die so oft gescholtene Globalisierung bringt.

a) Tiefere Konsumentenpreise. Und dies nicht nur wegen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in den Produzentenländern. Wettbewerb und Spezialisierung senken die Kosten ebenfalls weil sie zu einer höheren Produktivität führen, Man kann dies gut oder schlecht finden (für die Menschen und/oder die Umwelt). Tatsache bleibt, dass die meisten Konsumenten in erster Linie auf den Preis achten (müssen).

b) Relativ stabile Preise. Die Globalisierung bewirkt eine internationale Versicherung gegen Ernteausfälle. Gemessen an der Menge weltweit produzierter Bananen war das Ausmass der Ernteausfälle in Australien nämlich vernachlässigbar. Im geschlossenen australischen Markt machten die Ausfälle gegen 90% aus. Hätten die australischen Konsumenten Zugang zu Bananen anderer Produzentenländer, würden sie deutlich weniger zahlen.

Ich kaufe mit Vorliebe lokale Produkte, weil sie mir besser schmecken oder ich es mindestens so wahrnehmen will. Doch dies ist eine freiwillige Wahl.

Eine Abschottung der Grenzen und ein erzwungener Vorzug von Einheimischem kann teuer werden. Übrigens, die Banane hat geschmeckt – so wie eine stinknormale Banane eben schmeckt.

Glücklich geschieden

Der Tagesanzeiger und andere Zeitungen meldeten gestern, dass Ehen am häufigsten im 7. Ehejahr geschieden werden. Doch mit dem verflixten Siebten habe dies nichts zu tun. Dafür mit dem Ausländerrecht: „Kommt die C-Bewilligung, kommt Scheidung“, meint der Tagesanzeiger.

Als Ökonomin überrascht mich dies kaum. Wer nun aber glaubt, Anreize wirkten nur bei Ausländern, respektive gemischten Paaren, täuscht sich. Die 10. AHV Reform mit Splitting und Kindergutschriften sowie die obligatorische Teilung des BVG Guthabens brachten vor rund 10 Jahren nicht nur Verbesserungen für Frauen. Eine Scheidung wurde durch dieser Reformen gerade für Paare um das Rentenalter herum deutlich „billiger“.

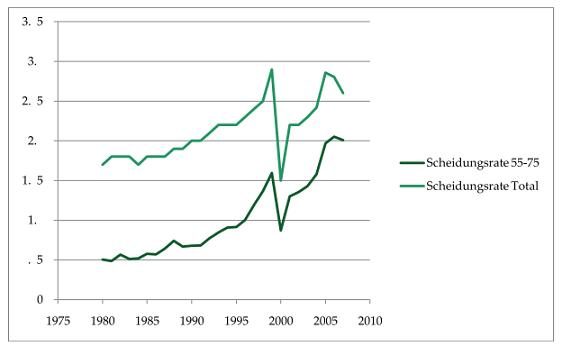

Und siehe da, die Anreize wirken. Wer die untenstehende Graphik genau studiert, sieht zwei Dinge. Erstens passten eine beträchtliche Anzahl der Paare ihren Scheidungszeitpunkt an und trennten sich gerade noch vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln. Zweitens hat sich der Unterschied in den Scheidungsraten zwischen allen Ehepaaren und Ehepaaren zwischen 55 und 75 seit den Reformen deutlich verringert (etwa halbiert). In anderen Worten: Ältere Ehepaare scheiden nun relativ häufiger als vorher. Mit grosser Wahrscheinlichkeit weil es sich seit 2000 besser lohnt. Und daran sind nicht die Ausländer „schuld“.

Es soll ja ältere Paare geben, die sich alleine deswegen scheiden lassen, um der Rentenplafonierung zu entgehen (oder um Steuern zu sparen). Das erinnert mich an eine Werbekampagne in Holland bei der eine gutgelaunte Frau ihrem Ehepartner fröhlich zuruft: „Theo, wij gaan scheiden“. (In Holländisch heisst dies sowohl „wir scheiden“ als auch „wir trennen“ – in diesem Fall Abfall).

PS: Damit keine Missverständnisse entstehen: Dies ist KEIN Plädoyer für die Aufhebung der Plafonierung der AHV Ehepaarrenten.

Schlechtes Wetter gehört NICHT dem Staat

In meiner letzten NZZ Kolumne „Schlechtes Wetter gehört dem Staat“ habe ich geschrieben, dass bei Umwelt- und Wetterrisiken immer mehr der Staat die Schäden berappen soll. Selbstverständlich ohne dass für diese Versicherung Prämien bezahlt würden. Nicht geschrieben habe ich (aus Platzgründen), dass diese – meist implizite – staatliche Versicherung einen funktionierenden Markt für Umwelt- und Wetterrisiken verunmöglicht oder mindestens stark erschwert. Nicht gewusst habe ich zu diesem Zeitpunkt, dass es mindestens einen privaten Anbieter für Schlechtwetter- und Klimaversicherungen gibt.

Für die Wetterzertifikate der Firma CelsiusPro AG werden Daten nationaler Wetterstationen berücksichtigt (für Finanzmarkt- und Versicherungsexperten: diese Wetterzertifikate sind nicht Schadens- sondern Indexbasiert). Die Firma arbeitet sinnvollerweise mit einer Rückversicherung (Swiss Re) zusammen.

Sehr interessant fand ich folgende Information: Die Firma CelsiusPro AG ist offizieller Partner des Holländischen und Englischen Bauverbands für Wetterrisikomanagement. Der schweizerische Bauverband sei nicht interessiert, meinte der CEO Mark Rüegg am Telefon. Wen wundert es?

Schlechtes Wetter gehört dem Staat

Lesen Sie hier meine neuste Kolumne in der NZZ am Sonntag.

Ausstieg aus der ökonomischen Vernunft II

Das Bausparen soll nach dem Willen der beiden Kammern subventioniert werden. Gemäss der ökonomischen Logik bräuchte es für eine solche Subventionierung eine Begründung, die klar auf einem Marktversagen beruht oder sozialpolitisch wünschbare Verteilungseffekte hat. Doch eine solche Begründung gibt es nicht.

Eine hohe Eigentumsquote löst keine positiven externen Effekte aus, im Gegenteil. Die Subprime Krise war nicht nur eine Folge der tolpatschigen Anhäufung von Risiken im Subprime-Markt durch gewisse Banken. Erst die aggressive Förderung des Hauseigentums für wenig kreditwürdige Bevölkerungsgruppen durch die Bush-Administration in den USA machte den Markt für Subprime Hypotheken überhaupt attraktiv. Wie mein Basler Kollege Silvio Borner von einiger Zeit in der Weltwoche darlegte (Artikel leider nur für Abbonenten) hat eine Privilegierung des Wohneigentums zudem negative Folgen für die Mobilität der Arbeitnehmer. Wer dies nicht glaubt, soll in die Niederlande fahren. Dort stauen sich jeden Morgen und jeden Abend die Pendler stundenlang auf den total überlasteten Strassen, da die Kosten eines Umzugs für die Hausbesitzer viel zu teuer sind. Dass Hausbesitzer bessere Bürger seien, konnte wissenschaftlich auch noch nie gezeigt werden. Sollten Hausbesitzer tatsächlich „vernünftiger“ sein, dann wäre die Kausalität wohl umgekehrt: Wer „vernünftig“ ist, spart auch mehr und kann sich so eher ein Haus oder eine Eigentumswohnung leisten.

Bleibt somit noch die Möglichkeit, dass die Bevorzugung des Wohneigentums sozialpolitische wünschbare Verteilungseffekte hat. Von der steuerlichen Abzugsfähigkeit des Bausparens profitieren allerdings die gut verdienenden überproportional. Also genau diejenigen Kreise, die sich sonst immer lautstark gegen die grassierende Subventionitis wehren. Genau genommen haben wir das steuerlich begünstigte Bausparen ohnehin schon. Die angesparten Gelder der zweiten und dritten Säule können zum Erwerb einer Immobilie herangezogen werden (Vorbezug oder Verpfändung). Weshalb der Erwerb eines Eigenheims gegenüber anderen Investitionen (beispielsweise in die Ausbildung der Kinder) bevorzugt werden soll, kann ebenfalls nicht ökonomisch begründet werden.

Wer sich als noch-nicht-Hausbesitzer auf das Bausparen freut, der sei gewarnt. Die wirklichen Profiteuere der steuerlichen Privilegierung werden nicht die künftigen Hausbesitzer sein, sondern die heutigen Haus- und Landbesitzer und Baufirmen. Ein Blick nach Zug zeigt, welche Folgen geringere Steuern haben: Ein identisches Haus kostet dort viel mehr als in vergleichbaren Städten. Die Steuervorteile werden „eingepreist“, sodass der eigentlich vorgesehene Empfänger der Subvention gar nicht mehr profitiert. Der Mittelstand wird noch drauflegen müssen (wie in Zug schon heute).

Beim Bausparen wird eine Gruppe von gutverdienenden, wenig mobilen Bürgern gegenüber allen anderen Bürgern ohne ersichtlichen Grund bessergestellt Offenbar ist diese Gruppe im Parlament überdurchschnittlich gut vertreten.

PS 1: Siehe dazu auch den verwandten Beitrag von Gebhard Kirchgässner.

PS 2: Damit ich nicht in die Neid-Schublade gesteckt werde: Ich bin selber Hausbesitzerin und würde gemäss meiner eigenen Argumentation also profitieren vom Bausparen.

Ausstieg aus der ökonomischen Vernunft I

Um Himmels Willen, wo ist nur die ökonomische Vernunft im Bundeshaus geblieben?? Nein, ich ziele nicht auf den Ausstieg aus der Kernenergie, den ich persönlich durchaus unterstütze. Sorgen machen mir hingegen die Folgeentscheide dieses Ausstiegs die bar jeder ökonomischen Vernunft sind.

Bereits kurz nach dem Ausstiegsentscheid des Bundesrates wurden Massnahmen vorgestellt, die vor allem auf Vorschriften und milliardenschwere Subventionen beruhen.

Von einem Preismechanismus, der den Bürgern die Wahl überlässt, wie sie Strom sparen wollen, war nie die Rede. Lieber eine Tonne Mikroregulierung gewürzt mit Subventionen, damit niemand weiss, wer genau was bezahlt. Profitieren von den Vorschriften werden ohnehin nur Bürokraten und gewisse Anbieter, aber sicher nicht die Allgemeinheit.

Neuester Coup in der Debatte ist die Beschneidung des Verbandsbeschwerderechtes für Alternativ-Energie. Die Logik hinter dieser Entscheidung ist mir (und zu meiner Beruhigung auch dem Bundesrat) schleierhaft. Entweder braucht es das Verbandsbeschwerderecht oder es braucht es nicht. Der Sinn des Verbandsbeschwerderechts war es ja, gerade denjenigen Gruppen eine Stimme zu geben, die schwer organisierbare Anliegen vertreten. Es ist für Grossfirmen einfach zu lobbyieren, nicht aber für Einzelpersonen. Und schon gar nicht für künftige Generationen, die von Eingriffen in die Natur besonders betroffen werden. Wer mir erklären kann, weshalb es künftig noch möglich sein soll, eine Beschwerde gegen ein Fussballstadion zu machen, nicht aber gegen fundamentale Eingriffe in die Natur, die kaum je wieder rückgängig gemacht werden können, der hinterlasse einen Kommentar,