Die mediale Schlacht um die Vorschläge der durch den Bundesrat eingesetzten «Too big to fail»- Expertenkommission ist im vollen Gang. Vergegenwärtigen wir uns einige der falschen Behauptungen, die vorgebracht werden, um dieses Swiss Finish im Parlament zu versenken. Als exemplarisch möchte ich Markus Gisler zitieren, der in der «Weltwoche» vom 1. Juni unter dem Titel «Schweizer Gründlichkeit schadet» Folgendes schreibt: «Während die Schweiz in guter Absicht die nicht bindenden Basel-III-Vorschriften um rund das Doppelte verschärft, lockern Deutschland, Frankreich und England diese Vorgaben. (…) Sie werten Arbeitsplätze, die Fähigkeit, Kredite zu vergeben, oder Steuerzahlungen der Banken höher als den Aufbau eines teuren, kapitalbindenden Sicherheitsnetzes. Selbstverständlich schwächt diese Ungleichbehandlung die relative Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Instituten.»

Ich bin Markus Gisler dankbar, dass er es geschafft hat, in solch konziser Form so viel Unsinn zu verbreiten. Er behauptet, dass Eigenkapital teuer («teures Sicherheitsnetz») und unproduktiv sei («kapitalbindendes Sicherheitsnetz»). Zudem reduziere das Swiss Finish die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben, und schwäche die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Finanzplatzes.

Betrachten wir zuerst die Behauptung, dass Eigenkapital die Finanzierungskosten einer Bank erhöhe. Es stimmt, dass ein Eigenkapitalgeber eine höhere Entschädigung erwartet als ein Fremdkapitalgeber. Der Grund dafür ist, dass er ein höheres Risiko trägt als der Fremdkapitalgeber. Mit einer Erhöhung der Eigenmittel werden jedoch potenzielle Verluste auf mehr Eigenkapital aufgeteilt. Damit reduziert sich die Risikoprämie, die Finanzierungskosten ändern sich insgesamt nicht. Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme von diesem Mechanismus. Banken bevorzugen Fremdkapital, weil es steuerlich begünstigt wird. Der Vorschlag des Bundesrates kommt den Banken in dieser Beziehung aber stark entgegen.

Er erlaubt ihnen, einen grossen Teil des zusätzlichen Eigenkapitals in Form von sogenannten Cocos zu halten. Die Zinszahlungen auf diesen Cocos können die Banken von den Steuern abziehen. Somit erhöht der Vorschlag des Bundesrates die Finanzierungskosten der Grossbanken nicht.

Untersuchen wir als Nächstes das Argument, dass das Swiss Finish zu einer Reduktion und Verteuerung der Kreditvergabe in der Schweiz führe. Dafür betrachten wir eine einfache Bank, die fünf Franken Eigenkapital und 95 Franken Fremdkapital hält. Damit finanziert sie ein Kreditvolumen von 100 Franken und hat ein Leverage-Ratio von 1:20. Der Regulator verlangt nun, dass das Leverage-Ratio nur noch 1:10 betragen darf. Markus Gisler schliesst daraus fälschlicherweise, dass jetzt nur noch ein Kreditvolumen von 50 Franken möglich sei. Dabei unterschlägt er aber, dass die Bank einfach ihr Eigenkapital von fünf auf zehn Franken erhöhen und damit dann wieder dasselbe Kreditvolumen von 100 Franken finanzieren kann. Das Swiss Finish hat damit keinen Einfluss auf die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben, und wird diese auch nicht verteuern. Kurios ist auch die Aussage, dass Eigenkapital unproduktiv sei. Sein Argument beruht offensichtlich auf einer Verwechslung von Eigenkapitalregulierung mit anderen Regulierungen wie zum Beispiel Liquiditätsvorschriften. Eine Eigenkapitalregulierung schreibt lediglich vor, wie sich eine Bank zu finanzieren hat. Sie macht keine Vorschriften darüber, welche Investitionen eine Bank mit diesen Mitteln zu tätigen hat. Gislers Vorstellung, dass Banken dadurch gezwungen würden, unproduktives Kapital zu halten, ist daher bizarr.

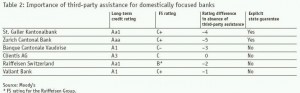

Das vermeintliche Killer-Argument gegen den Vorschlag des Bundesrates ist die Behauptung, der Finanzplatz Schweiz handle sich dadurch im internationalen Wettbewerb einen Nachteil ein. Hier müssen wir allerdings zuerst die Frage stellen, um welche Bankgeschäfte es überhaupt geht. Die traditionelle Stärke des schweizerischen Finanzplatzes ist das Private Banking. In diesem Geschäft wird das Geld mit der Verwaltung der Vermögen reicher Individuen verdient. Solche Kunden suchen Stabilität, und dadurch profitiert dieses Geschäft vom Vorschlag des Bundesrates.

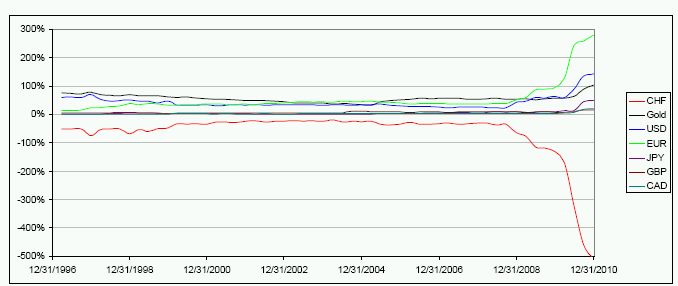

Im Gegensatz dazu wird das Investmentbanking, das die Probleme bei der UBS erst verursacht hat, durch das Swiss Finish gebremst, weil die implizite Subvention dieser Geschäfte durch den Steuerzahler reduziert wird. Die Vorlage erzielt also genau die gewollte Wirkung. Das Argument, dass die UBS danach einen Nachteil in diesem Geschäft habe, ist irrelevant. Das Investmentbanking ist ein Hochrisikogeschäft, bei dem traumhafte Renditen und Desaster Hand in Hand gehen. Solche Geschäfte aus einem kleinen Land heraus zu führen, ist unklug. Welche Risiken die Schweiz mit zwei unterkapitalisierten Grossbanken eingeht, zeigt folgender Vergleich. 2010 betrug die gemeinsame Bilanzsumme von UBS und CS 600 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandprodukts. Wären die beiden Banken in den USA angesiedelt, würde deren Bilanzsumme etwa 20 Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandprodukts ausmachen. Es ist offensichtlich, dass ein kleines Land mehr Sicherheit verlangt. Man baut schliesslich auch keine AKW mitten in die Stadt.

Das Swiss Finish wird weder die Kreditvergabe reduzieren noch Kredite teurer machen. Das Private Banking wird durch die zusätzliche Stabilität profitieren. Das zuvor vom Steuerzahler hoch subventionierte Investmentbanking wird einer Diät ausgesetzt. Diese Korrektur ist gewollt und effizient. Insgesamt profitiert der schweizerische Finanzplatz.

* Aleksander Berentsen ist Professor für Wirtschaftstheorie am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum (WWZ) der Universität Basel.

Dieser Artikel erschien am 7.6 in der Basler Zeitung.

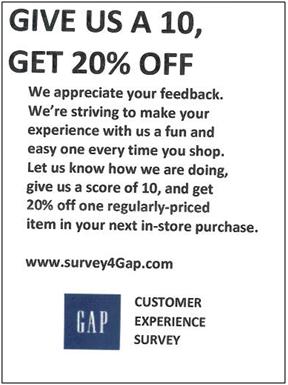

Wer kennt sie nicht, die Umfragen zur Konsumentenzufriedenheit. Sei es nach einem Flug, einer Hotelübernachtung oder nach einem Einkauf im Kleiderladen. Alle wollen „ehrliches“ Feedback zur Dienstleistungsqualität. Aber nicht nur dies. Die Umfrageergebnisse werden auch mannigfaltig eingesetzt. Einerseits in der Werbung, „90 Prozent zufriedene Kunden…“, andererseits auch intern, indem die Kundenzufriedenheit in die Bewertung von Niederlassungen oder Mitarbeitern einfliesst.

Wer kennt sie nicht, die Umfragen zur Konsumentenzufriedenheit. Sei es nach einem Flug, einer Hotelübernachtung oder nach einem Einkauf im Kleiderladen. Alle wollen „ehrliches“ Feedback zur Dienstleistungsqualität. Aber nicht nur dies. Die Umfrageergebnisse werden auch mannigfaltig eingesetzt. Einerseits in der Werbung, „90 Prozent zufriedene Kunden…“, andererseits auch intern, indem die Kundenzufriedenheit in die Bewertung von Niederlassungen oder Mitarbeitern einfliesst.