Urs Birchler

Zum neu erschienenen Buch von Admati und Hellwig (siehe unseren Beitrag Nackte Bankiers) gibt es jetzt in der FaZ eine deutsche Zusammenfassung.

Urs Birchler

Zum neu erschienenen Buch von Admati und Hellwig (siehe unseren Beitrag Nackte Bankiers) gibt es jetzt in der FaZ eine deutsche Zusammenfassung.

Urs Birchler

„Sagen Sie in Ihrem Blog nichts zur Abzockerinitiative?“ fragte mich kürzlich eine Journalistin. Sie stürzte mich ins Dilemma. Einerseits bin ich kein Spezialist auf dem Gebiet der Unternehmenskontrolle. Andererseits kann sich ein Blog zur Schweizerischen Wirtschaftspolitik nicht einfach ausschweigen zu einem Thema von nationaler Bedeutung. Mein Ausweg: Ich führe hier die Gründe auf, die mich bewogen haben, auf meinem Stimmzettel letztlich ganz privat doch ein NEIN hinzuschreiben.

Zugegeben, ein JA hätte gereizt:

Gleichwohl habe ich der Versuchung aus verschiedenen Gründen widerstanden:

Kurz: Die Abzockerinitiative scheint zu sehr mit der heissen Nadel gestrickt. Obwohl es mir in der Gesellschaft einzelner Gegner schlecht wird, habe ich Nein gestimmt. Denn am Ende sind nicht die wichtig, sondern die Schweiz und — man verzeihe mir — die Marktwirtschaft.

Urs Birchler

In der NZZ von heute (S. 25) schreibt Martin Lanz über die „vergebliche Suche nach der ’sicheren‘ Bank“. Doch vielleicht ist diese Suche gar nicht so vergeblich, wenn man sich einmal von ein paar gängigen Vorurteilen löst.

Gestern stellten Anat Admati und Martin Hellwig in den USA ihr in den nächsten Tagen erscheinendes Buch The Bankers‘ New Clothes: What’s Wrong with Banking and What to Do about It vor. Darin demontieren sie die gängigen Argumente der Banken, wonach Regulierung (namentlich höhere Eigenmittelanforderungen) kostspielig seien. Das schlimmste dieser Argumente: „Eigenmittelanforderunegn binden Kapital, das nachher in der Wirtschaft fehlt und verringern daher das Wachstum.“ Wer solches behauptet, steht nach Lektüre des Buches tatsächlich ziemlich nackt da.

Doch auch die Behörden werden gestrippt: „Glauben Sie denen nicht, die sagen, dass alles besser sei als vor der Finanzkrise von 2007-2009 und dass wir ein sichereres System hätten, das mit der Umsetzung der Reformen noch sicherer werde. Das heutige Bankensystem ist so gefährlich und zerbrechlich wie das System, das uns die Krise gebracht hat“, schreiben Admati und Hellwig (meine Übersetzung).

Admati und Hellwig sind jedoch keine Pessimisten. Ein sicheres oder zumindestens viel sichereres Finanzsystem ist möglich, und zwar ohne grosse Kosten für die Wirtschaft. Das Hauptinstrument sind höhere Eigenmittel. Auch Martin Lanz folgert: Es „führt wohl kein Weg an strengeren Eigenkapitalanforderungen vorbei“. Nur: Admati und Hellwig meinen viel höhere Eigenmittel. Wir dürfen gerne an 20-30 Prozent der Bilanzsumme denken, das ist ein Vielfaches der Anforderungen unter Basel III.

Die Autoren lassen aber auch kein gutes Haar an der Schizophrenie des Staates: Auf der einen Seite bestraft er die Finanzierung durch Eigenmittel, in dem deren Kosten steuerlich nicht abzugsfähig sind. Auf der anderen Seite zwingt er die Banken, Eigenmittel zu halten.

Daher schliessen Admati und Hellwig zutreffend: Wir können ein viel sicherers Bankensystem haben, und es würde wenig kosten. Nur eine einzige Zutat fehlt: „The critical ingredient—still missing—is political will.“

P.S.: Eine Reihe von Hintergrundpapers sind bereits verfügbar.

Monika Bütler

Fast hätte ich vergessen, meine NZZaS Kolumne zu verlinken. Geweckt hat mich die Frontseite der „Konkurrenz“ mit ihrem Bericht zur grünen Initiative des Bundes. Mit einem 27 Punkte Plan sollen die Bürger(innen) auf den ökologisch korrekten Weg gebracht werden: Fast ausschliesslich durch Kontrollen, Verbote, Belehrungen, verordnete Dialoge. So weit ist die Bürokratie der EU auch wieder nicht…

Ich habe selbstverständlich nichts gegen eine sparsamere Verwendung der Ressourcen – im Gegenteil: Doch der effizienteste, unbrükratischste und letztlich gerechteste Weg geht noch immer über den Preis.

Hier also meine Kolumne in der NZZaS von heute (27. Januar 2013), veröffentlicht unter dem Titel „Ökostrom-Inspektoren, die prüfen, ob man richtig heizt, sind ein Graus“:

Die Meldung war unscheinbar: Linke Parteien denken über Belegungsvorschriften für subventionierte Wohnungen nach. Damit soll der Bedarf an Wohnfläche wieder reduziert und den «Horrormieten» – sie sind real in 12 Jahren um 10 Prozent gestiegen – zu Leibe gerückt werden.

Das ist natürlich Planwirtschaft. Dennoch: Die Forderung lässt zwei ökonomische Einsichten erkennen. Erstens, es gibt keinen eindeutigen Bedarf an Gütern wie Wohnungen und anderen. Der «Bedarf» wird durch den Preis und andere Faktoren mitbestimmt. So steigt trotz angeblich überteuerter Mieten die durchschnittliche Anzahl Quadratmeter pro Person stetig an, der «Bedarf» an Wohnraum ist vor allem in bestimmten Lagen hoch: Für die ruhige und günstige, aber eher kleine Familienwohnung meiner Schwiegermutter, 20 Zugs- plus 10 Fussminuten vom Zürcher Hauptbahnhof entfernt, war das Interesse gering. Zweite Einsicht: Eine Regulierung der Preise alleine genügt nicht: Damit alle Berechtigten profitieren können, braucht es gleichzeitig eine Rationierung der Mengen.

Für einmal haben linke Politiker einen Markteingriff wenigstens zu Ende gedacht. Das machen selbst bürgerliche Politiker immer seltener. Beispiel: Der Bund will den Energiebedarf senken. Leider nicht mehr so charmant wie damals Adolf Ogi mit seinen legendären Eierkoch-Tipps. Diesmal will der Staat Inspektoren losschicken, die nachprüfen, ob wir richtig heizen. Der Bedarf an Luxusenergie für Sauna und Schaufensterbeleuchtung soll zudem mit Ökostrom gedeckt werden. Staatliche Subventionen für die Ökoenergie reichen offenbar nicht; zusätzlich muss die Nachfrage gestützt werden.

Offenbar weiss der Staat erstens wie und zweitens wofür Energie gespart werden soll. Doch wen geht es etwas an, ob ich meine Texte in der Daunenjacke in Villa Durchzug schreibe oder – bei gleichem Energieverbrauch – im Pyjama im Minergiehaus? Und wo liegt der gesellschaftliche Gewinn, wenn Sauna und Heizpilz mit Ökostrom betrieben werden, Computer und Fritteuse aber nicht? Damit wird keine einzige Kilowattstunde Strom weniger verbraucht. Die Zuordnung von zulässigen Energiequellen zu einzelnen Geräten führt zu einer absurden Erlass- und Kontrollbürokratie. Wer soll nachschauen, welchen Strom die Sauna gerade frisst?

Noch mehr graut mir vor der staatlichen Unterscheidung zwischen «gutem» und «schlechtem» Zweck des Energieverbrauchs. Sauna: schlecht (obwohl gesund); Fritteuse: gut (obwohl nicht so gesund). Kneipe: schlecht (obwohl beliebt); Kirche: gut (ohnehin nie geheizt). Die Linie führt direkt zur staatlichen Papierzuteilung an die «guten» Zeitungen.

Was spricht gegen die unbürokratische und unbestechliche Zuteilung von Energie (oder CO2-Ausstoss) über den Preis? Ist der Energiepreis hoch genug, werden Schaufenster automatisch weniger beleuchtet. Und ich kann ohne staatlichen Besserwisser entscheiden, ob ich dem Haus oder mir selber den Pulli überziehen will.

Keine seriöse Ökonomin denkt, dass es der Markt immer richten kann und soll. Es gibt Güter, deren Zuteilung über den (Markt-)Preis nicht zur gewünschten Verteilung führt. Beispiele sind lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel zu Krisenzeiten, die medizinische Grundbetreuung, ein Dach über dem Kopf. Wie viel Dach pro wie viel Kopf es sein soll, ist schon nicht mehr so klar. Verzichten wir auf Preise als Mittel der Zuteilung, verlassen wir uns auf einen Zeigefinger im Hintergrund, der entscheidet, wem was zusteht.

Bei den meisten Gütern ist der Preis der bessere Wegweiser als der behördliche Zeigefinger. Und zwar selbst dort, wo wir dem Markt nicht trauen. Vielleicht wollen wir ja den Energiekonsum einschränken, weil er Kosten für die künftigen Generationen verursacht. Dann aber über den Preis als Steuerungsgrösse, nicht über ein von Inspektoren überwachtes Ökostrom–Obligatorium für Eierkocher.

Urs Birchler

In einem Beitrag auf voxeu.org diskutiert David Miles, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England die Frage, ob Eigenmittel wirklich so teuer sind, wie die Banken immer wieder (bzw. immer noch) behaupten. Miles kommt zum Schluss, dass Eigenmittel im Grunde nur für jene Banken teuer sind, die viel zu wenig Eigenmittel davon (oder gar einen „debt overhang“) haben. Das sind genau die Banken, die aus Stabilitätsgründen unbedingt ihre Eigenmittel erhöhen sollten. Mit der Aussage: „Strengere Eigenmittelanforderungen sind für uns teuer“, sollten Bankiers daher vorsichtig sein.

Urs Birchler

Die ZKB renoviert. Gemäss Medienmitteilung sollen nicht weniger als neun Erlasse und Reglemente geändert werden (Übersichtiliche Zusammenstellung im Factsheet). Dies ist kein Totalumbau, aber mehr als eine Pinselrenovation.

Die wichtigste Änderung ist die Erweiterung des Geschäftsbereichs, gefolgt von einer Kapitalerhöhung.

Dann gibt es aber auch die wichtigste Nicht-Änderung:

Hierzu ein paar Kommentare, basierend auf unseren bisherigen Beiträgen zur ZKB.

Einstweiliges Fazit: Wenn die geografische Diversifikation als notwendig erachtet wird, dann ist diese voll zu finanzieren mit nachrangigen Anleihen, die verfallen, wenn die Eigenmittel der Bank unter eine bestimmte Grenze fallen. Alles andere liegt nicht im Interesse von Herrn und Frau Zürcher.

Urs Birchler

Armin Müller von der Handelszeitung fragt mich auf Twitter: „Trotzdem: Gibt es eigentlich einen überzeugenden Grund für das Auslandgeschäft einer Kantonalbank?“ Er will mich offenkundig provozieren. Er weiss natürlich auch, dass die Aufgaben der ZKB im Kantonalbankgesetz umschrieben sind:

Paragraph 2

1 Die Bank hat den Zweck, zur Lösung der volkswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben im Kanton beizutragen. Sie unterstützt eine umweltverträgliche Entwicklung im Kanton.

2 Sie befriedigt die Anlage- und Finanzierungsbedürfnisse durch eine auf Kontinuität ausgerichtete Geschäftspolitik. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Anliegen der kleinen und mittleren Unternehmungen, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, der Landwirtschaft und der öffentlichrechtlichen Körperschaften. Sie fördert das Wohneigentum und den preisgünstigen Wohnungsbau.

Ein Auslandgeschäft läst sich durchaus rechtfertigen, wenn dieses den Bedürfnissen der — ziemlich weltoffenen — Zürcher Wirtschaft entgegenkommt. Ob im vorliegenden Fall Vermögensverwaltung in Österreich dazugehört, wage ich nicht zu beurteilen; vielleicht sind die Kunden ja alle Auslandzürcher.

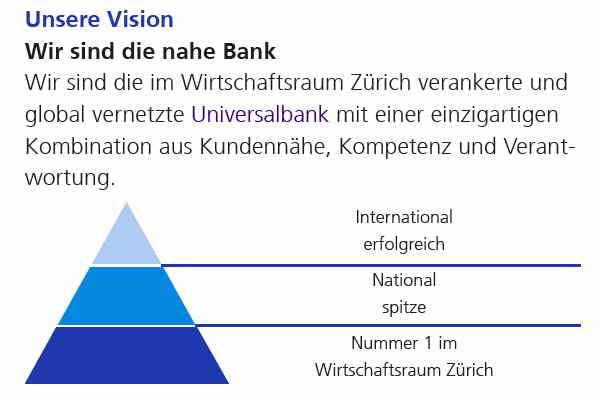

Ferner könnte man sagen: Internationaler Erfolg ist ein Zeichen dafür, dass eine Bank effizient arbeitet. Das Auslandgeschäft wäre dann als Fitness-Test notwendig. Dies scheint (bei wohlwollender Interpretation) gemeint mit der Spitze der ZKB-Zielpramide aus ihrem nachstehend abgebildeten Konzernleitbild:

Einen eigenständigen Grund zu einer Auslandtätigkeit, beispielsweise als Ertragsquelle, finde ich im Aftrag der ZKB nirgends. Die Auslandtätigkeit ist ihr aber nicht explizit verboten. Hier wären die Grenzen bei einer Revision eventuell schärfer zu ziehen. Das Kostet Ertrag? Richtig. Drum würde ich gleichzeitig bei den anderen, potentiell teuren Pflichten ausholzen: Soziale Aufgaben? Ja, aber nicht über die Bank! Die Umwelt? Ja, aber nicht über die Bank! Gemeinnütziger Wohnungsbau? Velleicht, aber nicht über die Bank! Landwirtschaft? Nicht über die Bank! Die Universität? Ach, die ist gar nicht erwähnt…

Mein ungehobelter Vorschlag für den Zweckartikel:

1 Die Bank hat den Zweck, einerseits der Bevölkerung des Kantons liquide und sichere Anlagemäglichkeiten zu bieten und andererseits die Kreditversorgung der Zürcher Wirtschaft, namentlich der kleinen und mittleren Unternehmungen, sicherzustellen.

2 Sie handelt nach Treu und Glauben als verlässliche Partnerin. Sie strebt nach einem der Geschäftstätigkeit entsprechenden Gewinn, ohne Informationsnachteile der Kunden auszunützen.

Vielleicht hat Armin Müller einen Gegenvorschlag.

Urs Birchler

Die Frage im Titel sorgt immer wieder für rote Köpfe zwischen FINMA (nein) und Bankenvertretern (ja). Die Weltwoche behauptet in der neuesten Ausgabe, die restriktive Auffassung der FINMA sei „nachweislich falsch“; im Gesetz stehe nämlich, die FINMA habe „zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz“ beizutragen.

Wir haben im Gesetz nachgeschlagen, konkret im Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG). Dort heisst der zitierte Artikel 5 im vollen Wortlaut: „Die Finanzmarktaufsicht bezweckt … den Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. Sie trägt damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz bei.“ Entscheidend ist das von der Weltwoche verschwiegene Wörtchen „damit“.

Kaum „nachweislich falsch“ scheint daher die Auffassung der FINMA): „Der Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ist nicht Ziel, sondern erhoffte und erwünschte Wirkung der Aufsichtstätigkeit.“ Soweit Konflikte zwischen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit entstehen, greift übrigens FINMAG Art. 7 Platz („Sie reguliert nur, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Dabei berücksichtigt sie insbesondere … wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt).

Ironischerweise sagt allerdings die Botschaft des Bundesrates zum FINMAG im Kommentar zu Artikel 5: „Der Schutz von Gläubigerinnen und Gläubigern, Anlegerinnen und Anlegern sowie der Versicherten vor Insolvenzrisiken wird am wirksamsten gewährleistet, wenn die Finanzintermediärinnen und -intermediäre wettbewerbsfähig sind.“ Stabilität ist damit nicht Ursache, sondern Folge der Wettbewerbsfähigkeit.

Kein Wunder erhielt die Schweiz vom Financial Stability Board (gestützt auf die Überprüfung der Schweiz im Rahmen des das Financial Assessment Programm des IWF) hier eine Hausaufgabe: Peer Review of Switzerland vom 25 Januar 2012, S. 34: „Review the provisions of the draft FINMA Act to avoid provisions that might limit FINMA’s operational independence and prudential powers.“ Konkret (S. 20; ähnlich S. 6): „the concerns expressed in the FSAP surrounding FINMA’s operational independence, particularly with respect to the competitiveness clause, remain unresolved since the relevant provisions in the FINMA Act have not been revised.“

Kurz und gut: Die internationalen Gremien stützen die Haltung der FINMA, möchten die gesetzliche Grundlage aber gefestigt sehen. Ebenfalls auf eine Gesetzesänderung, wenngleich in umgekehrter Richtung, zielt die Interpellation Lüscher. Einstweilen hilft uns nur der gegenseitige Respekt zwischen Banken und Behörden für ihre jeweiligen Aufgaben und Zielsetzungen. Artikel, welche die Sachlage verdrehen, helfen eher nicht.

Urs Birchler

Das Bundesgericht hat entschieden (BGE 132 III 460), dass (vereinfacht gesagt) sogenannte Retrozessionen (etwa Rabatte für den Abschluss von Börsengeschäften; vulgo: Kickbacks) innerhalb von Vermögensverwaltungsaufträgen nicht dem Vermögensverwalter, bzw. der Bank, sondern dem Kunden gehören. Die Presse hat über die möglichen Implikationen und erste Prozessvorhaben berichtet.

Gleichzeitig, oder kurz vorher, berichteten die Medien, beispielsweise der Tagesanzeiger, über gewisse Hemmungen der Ärzteschaft, ihre Kickbacks, namentlich Rabatte und Vergünstigungen seitens der Pharmaindustrie, an die Kunden, sprich: Patienten und Krankenkassen, weiterzugeben. Anders als in der Vermögensverwaltung sind geldwerte Vorteile für die Mediziner im Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Art. 33) längst geregelt (mich dünkt: verboten). Das Bundesgericht scheint aber die Ärzte lieber zu haben als die Bankiers: Mit einem Entscheid vom 12. April 2012 wurde die Rechtsgrundlage der von Swissmedic ausgeübten Kontrolle in diesem Bereich bestritten.

Als Nicht-Jurist muss ich auf die Weisheit des Bundesgerichts blind vertrauen. Als Ökonom seien mir einige Bemerkungen erlaubt:

Die Bankiers sind in letzter Zeit oft gescholten worden. Drum wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie nicht von Heiligen umgeben sind.

Urs Birchler

Hier der Link zu meinem Interview mit der Rundschau von Radio SR DRS von gestern Samstag.