Urs Birchler

Vorab: Ich liebe Japan und seine freundlichen und fröhlichen Bewohner. Ich bin wie viele auch immer wieder beeindruckt vom Gemeinschaftssinn der Japaner. Nicht zufällig ist Japan auch das Land, das den Wohlfahrtsstaat erfunden hat.

Doch damit sind wir beim Problem. Der japanische Staat steckt in der Klemme. Auch die Presse (z.B. die NZZ) hat das Thema aufgenommen. Allerdings ist der Blick meist fixiert auf die bald erreichte Schuldenobergrenze und die politischen Ränkespiele um die Erhöhung oder Nichterhöhung dieser Grenze. Wird die Grenze nicht gelockert, droht die Zahlungsunfähigkeit. Dabei ist es im Grunde umgekehrt: Weil diese Grenzen (wie auch in den USA) immer wieder gelockert werden, wenn sie zu „beissen“ beginnen, ist der Staat am Ende nicht einfach technisch zahlungsunfähig, sondern fundamental bankrott.

Ist Japan soweit? Die Lage der japanischen Staatsfinanzen ist beschrieben im Länderbericht des IMF (2011). Daraus die Eckdaten:

- Die Staatsschuld in prozenten der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) liegt gegenwärtig bei 250% (brutto), bzw. 125% (netto). Tendenz: steigend, v.a. wegen strukturell bedingter Wachstumsschwäche und der Alterung der Bevölkerung.

- Das Pimärdefizit (ohne Zinskosten) liegt bei 10% pro Jahr.

- Der private Sektor weist einen Sparüberschuss auf, der die Zunahme der öffentlichen Verschuldung kompensiert. Dabei verschiebt sich die Spartätigkeit von den Haushalten zu den Unternehmen.

Japan ist allerdings nicht Griechenland oder Spanien. Es gibt zwei grosse Unterschiede:

- Die Schulden des japanischen Staats werden zum grossen Teil von Inländern gehalten.

- Japan hat eine eigene Währung.

Auf den ersten Blick machen diese beiden Unterschiede die japanische Situation einfacher. Weil die Gläubiger Japans die Japaner selbst sind, wird Japan also nie eine „Troika“ einladen müssen. Dank der eigenen Währung kann die Bank of Japan notfalls Geld für den Staat drucken. Erst der zweite Blick zeigt, dass dies beiden „Vorteile“ in Wirklichkeit Nachteile sein können:

- Ein Staat mit Schulden gegenüber dem Ausland kann sich dieser im Notfall mit einem Schuldenschnitt entledigen — praktiziert in Dutzenden von Fällen; zuletzt in Griechenland. Wie aber verordnet man den Inländern (d.h. den Stimmbürgern) einen Verzicht auf ihre Guthaben? Die Verteilung bereits eingetretener Verluste ist notorisch schwierig und dürfte auch einen Staat mit opferbereiten Bürgern wie Japan überfordern.

- Die Notenpresse als Mittel zur Zuordnung der Verluste scheint elegant, beraubt jedoch ein Land seines monetären Koordinatensystems.

Dann liest man immer wieder: „Japan ist anders“, auch heute wieder bei TA online. Beispielsweise: Japan könne einfach die Mehrwertsteuern erhöhen, um die Staatsdefizite zu beseitigen. Nur: Steuererhöhungen haben (genau wie Sparprogramme) Nachfragewirkungen; sie könnten eine Rezession auslösen, die den Staatsfinanzen das Genick bricht. Wenn die Haushalte mehr Steuerern bezahlen müssen, haben sie auch weniger Geld, um die jährlich notwendige Dosis von Staatspapieren (immerhin rund 10% des BIP) zu kaufen (dies erinnert daran, dass Defizite und Steuern zwei Namen für dasselbe sind). Das Argument „Japan tickt anders“ klingt deshalb nach einer Variante von This Time is Different. In einem Punkt allerdings ist Japan anders: Es hat noch die grössere Last in Form einer alternden Bevölkerung zu tragen als die meisten anderen Länder.

Deshalb als provisorisches Fazit: Japan hat mit seinen Staatsschulden den „Point-of-no-return“ längst überschritten. Es ist kein auch nur halbwegs plausibles Szenario denkbar, unter dem die japanischen Staatsschulden noch lange refinanzierbar sind. Ob die Politik einen Schuldenschnitt (mit expliziter Zuordnung der Verluste) erreichen kann oder ob die Schulden monetisiert (und letztlich inflationiert) werden, ist schwer zu sagen. Real gerechnet sind japanische Staatsanleihen in beiden Fällen Hochrisikopapiere. Der Wert dieser Papiere scheint getragen vom Vertrauen, nicht in den japanischen Staat, sondern vom Vertrauen darauf, dass die anderen Anleger auch noch nicht verkaufen. Wann er zusammenbrechen wird, ist daher schwer zu prognostizieren. Das kann in fünf Jahren geschehen oder morgen. Eines aber ist bekannt: Ein an sich völlig unwesentliches Ereignis, wenn es nur genügend Signalwirkung hat, kann der Auslöser sein. Und es kann rasch gehen.

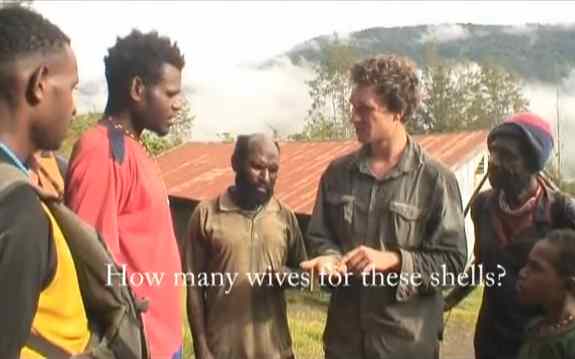

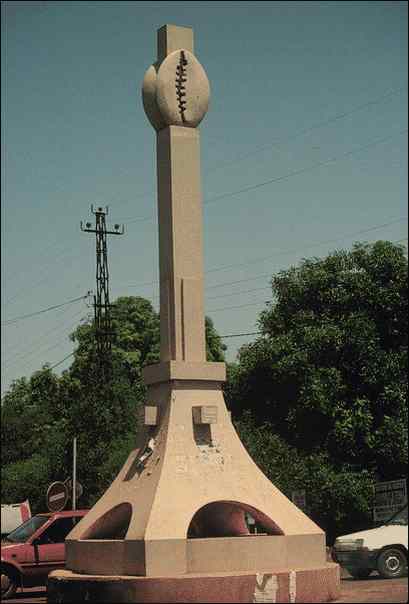

Um Sie ein bisschen auf die Folter zu spannen: Ich wollte ja eigentlich nur eine internationale Uno-Schutztruppe ins Leben rufen zum Schutz einer besonderen Sehenswürdigkeit. In Bamako, Mali, einem Ort, der gegenwärtig von Kriegswirren heimgesucht wird, steht nämlich ein eiffelturmartiges Denkmal (siehe Bild). An der Kinderuni liess ich die Zuhörer(innen) raten: Gilt das Denkmal (a) einem Baseball, (b) der Kaffeebohne, (c) einer Weltwährung? Batz-Leser(innen) tippen sofort richtig auf (c), genauer auf die Kauri-Schnecke (Cypraea Moneta) die erste und vor allem in Asien und Afrika weit und bis spät verbreitete Weltwährung. An ihre bewegte Geschichte erinnern die Banknoten der Malediven und eben das Denkmal in Bamako — und ein Video, auf das ich über einen (Anti-)Sklaverei-Blog gekommen bin.

Um Sie ein bisschen auf die Folter zu spannen: Ich wollte ja eigentlich nur eine internationale Uno-Schutztruppe ins Leben rufen zum Schutz einer besonderen Sehenswürdigkeit. In Bamako, Mali, einem Ort, der gegenwärtig von Kriegswirren heimgesucht wird, steht nämlich ein eiffelturmartiges Denkmal (siehe Bild). An der Kinderuni liess ich die Zuhörer(innen) raten: Gilt das Denkmal (a) einem Baseball, (b) der Kaffeebohne, (c) einer Weltwährung? Batz-Leser(innen) tippen sofort richtig auf (c), genauer auf die Kauri-Schnecke (Cypraea Moneta) die erste und vor allem in Asien und Afrika weit und bis spät verbreitete Weltwährung. An ihre bewegte Geschichte erinnern die Banknoten der Malediven und eben das Denkmal in Bamako — und ein Video, auf das ich über einen (Anti-)Sklaverei-Blog gekommen bin.