Monika Bütler

Schon seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit den möglichen Auswirkungen eines Barbezugs der angesparten Kapitals bei der Pensionierung (Nein, es geht hier nicht um den Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum). Meine bereits vor 10 Jahren geäusserten (und durch unsere wissenschaftliche Untersuchungen gestützte)Befürchtungen, dass der Barbezug zu erhöhten Ausgaben in der EL führen könnte, ist nun auch in der politischen Diskussion angekommen. Zeit, das Ganze etwas zu beleuchten.

Zu Beginn eine Warnung: Es ist unheimlich schwierig, eindeutig zu beweisen, dass jemand wegen der Möglichkeit der EL seine PK Gelder in bar bezieht. Oder dass der Barbezug der PK Gelder eine wichtige Ursache für den starken Anstieg der EL in den letzten Jahren ist. Unsere Untersuchungen zeigen aber immerhin, dass ein Teil des Barbezugs der PK Gelder mit der Erklärung „EL als Rückversicherung“ kompatibel ist. Dazu mein nächster Beitrag (hoffentlich morgen, wer sich nicht gedulden kann, muss das wissenschaftliche Papier lesen). Heute einfach ein paar Grundlagen (gekürzter und bearbeiteter Auszug aus unserer Studie zu EL für Avenir Suisse).

Ein Arbeitnehmer ohne Vermögen und kurz vor der Pensionierung erwartet eine AHV Rente von 2‘000 Franken pro Monat. Er hat 400’000 Franken in der Pensionskasse. Dies entspricht bei einer vollständigen Verrentung des Kapitals rund 27’000 Franken pro Jahr. Wählt er diese Option, hat er ein Renteneinkommen von rund 4‘200 Franken pro Monat. Er wird Ergänzungsleistungen erst dann beantragen müssen, wenn er aussergewöhnlich hohe Pflegekosten im hohen Alter zu begleichen hat.

Er hat jedoch noch eine andere Option. Beispielsweise kann er sich das Kapital auszahlen lassen und den Kindern überschreiben. Das ihm verbleibende Einkommen liegt nun deutlich unter den für die Ergänzungsleistungen massgeblichen Einkünften. Anrecht auf Ergänzungsleistungen hat er dennoch nicht, denn das verschenkte Kapital wird ihm als fiktives Einkommen angerechnet.

Hätte der Versicherte hingegen dasselbe Kapital für sich selbst ausgegeben – beispielsweise für eine Weltreise oder die Renovation des Hauses – darf ihm das Kapital nicht mehr als Einkommen angerechnet werden, womit er Anrecht auf Ergänzungsleistungen hat. Bereits dieses fiktive Beispiel zeigt, dass von den Ergänzungsleistungen ein starker Anreiz ausgeht, sein Altersguthaben als Kapital zu beziehen. Natürlich ist eine luxuriöse Weltreise nach der Pensionierung nicht alltäglich, die angenommenen Zahlen sind jedoch ziemlich nahe an den durchschnittlichen Einkommen aus AHV und PK. Das Bundesgericht hat diese Praxismit dem wegweisenden Bundesgerichtsentscheid 115 V 352 gestützt (siehe Schluss des Textes).

Bei der regulären oder vorzeitigen Pensionierung kann sich der Versicherte einen Teil des angesparten Altersguthaben in bar auszahlen lassen. Dieser Anteil kann im obligatorischen Teil zwischen 25 und 100 Prozent betragen, im Überobligatorium zwischen 0 und 100 Prozent. Die Mindestauszahlung von 25 Prozent im Obligatorium ist erst seit der ersten BVG Revision 2007 bindend; davor stand es den Kassen frei, den Kapitalbezug gar nicht zuzulassen. Traditionell bieten die Versicherungen eine volle Kapitalauszahlung, ebenso kleinere Kassen.

Natürlich ist der geschilderte Fall – Kapital beziehen, rasch aufbrauchen und dann Ergänzungsleistungen beantragen – in den meisten Fällen übertrieben. Dennoch bilden die Ergänzungsleistungen auch dann einen deutlichen Anreiz zum Kapitalbezug, wenn eine sparsamere Verwendung der aus der PK bezogenen Gelder geplant ist. Bewusstes Ausnützen der Sozialversicherungsleistungen kann dann kaum unterstellt werden, hingegen werden Ergänzungsleistungen als «Rückversicherung» zumindest einkalkuliert.

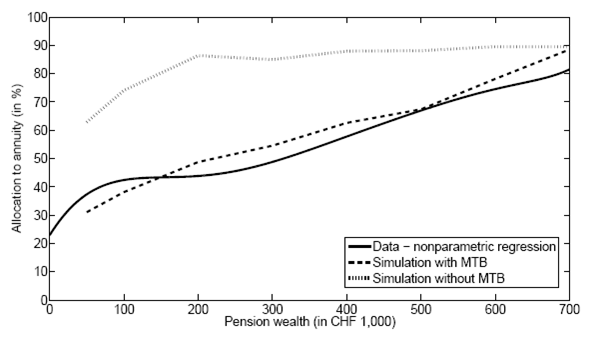

Ökonomisch kann aus Sicht des Versicherten vom einem Zielkonflikt zwischen einem möglichst hohen Lebenseinkommen und einem möglichst glatten Konsum gesprochen werden. Der Barbezug maximiert in jedem Fall das Lebenseinkommen, führt aber unter Umständen dazu, dass ein spürbarer Rückgang des möglichen Konsums nach dem Aufbrauchen dieses Vermögens in Kauf genommen werden muss. Für kleine Vermögen aus der Beruflichen Vorsorge bringt der Barbezug den grösseren Nutzen. Ab einer gewissen Schwelle jedoch überwiegt der Nutzen eines gleichmässigen Konsums über die ganze Rentenzeit den Nutzen aus einem möglichst grossen Bezug von EL. Bei welchem Niveau genau dieser Effekt eintritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben den individuellen Präferenzen sind dies auch die Lebenserwartung, der Zeitraum, indem das Vermögen aufgebraucht wird sowie makroökonomische Faktoren wie Zinssätze und Inflationsraten.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV bilden eine wichtige Komponente in der Absicherung eines Mindesteinkommens im Alter, das durch die AHV alleine nicht erreicht werden kann. Sie reduzieren aber erstens auch den Anreiz, selbst zu sparen oder durch Erwerbseinkommen die(vorzeitige) Pensionierung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ergänzungsleistungen bilden zweitens einen Anreiz, angesparte Gelder aus der Pensionskasse bar zu beziehen und die Existenzsicherung im hohen Alter nicht mit einer Rente aus der beruflichen Vorsorge, sondern über die Ergänzungsleistungen zu «versichern».

Bundesgerichtsentscheid 115 V 352 vom 2. November 1989

Eine Arbeitnehmerin erhielt zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung anfangs Oktober 1985 ein Kapital von insgesamt 88’597 Franken ausbezahlt, das sie innerhalb von 15 Monaten für die Bezahlung von Steuern sowie für mehrere Flugreisen und einen neuen Bodenbelag ausgab. Anschliessend stellte sie Antrag auf EL.

Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen berücksichtigte die zuständige Durchführungsstelle aber nicht das tatsächlich vorhandene Vermögen, sondern bezog sich auf den Vermögensstand von Anfang Oktober 1985 und akzeptierte nur Vermögensminderungen im Umfang der Steuern von 20‘000 Franken. Für darüber hinausgehende Ausgaben sah die Durchführungsstelle keine objektive Notwendigkeit und war deshalb nicht bereit, diese Kosten indirekt über die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen mitzutragen.

Gegen dieses Vorgehen erhob die Rentnerin Beschwerde, welcher das Bundesgericht stattgab. Es führte in seinem wegweisenden Entscheid aus, dass nicht vorhandenes Vermögen nur dann als hypothetisches Vermögen angerechnet werden könne, wenn für die Vermögenshingabe keine adäquate Gegenleistung erbracht wurde.