Urs Birchler

Zum Eintrag Die UBS und ihre Aktienrendite hat uns Sergio P. Ermotti persönlich den folgenden Kommentar zugestellt.

Normalerweise reagiere ich nicht auf solche Forums-Beiträge, aber Ihre “richtig”- und “nicht richtig”-Analyse möchte ich doch nicht unkommentiert stehen lassen. Aus der Feder von Wirtschaftsprofessoren haben solche Zeilen Gewicht. Sie sollten daher einem akademischen Anspruch gerecht werden. Ich bin aus den folgenden Gründen überzeugt, dass sie dies nicht tun:

Zu 2) Ich habe in dem Artikel nicht behauptet, dass die Eigenkapitalkosten exogen gegeben sind. Eigenkapitalkosten, d.h. die von unseren Investoren am Markt geforderte Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals, reflektieren selbstverständlich Faktoren wie die Strategie von UBS oder das Risikoprofil. Diese Faktoren bestimmt das Management der Bank und somit beeinflussen wir auch die Eigenkapitalkosten. Ich habe am Investorentag von UBS die Strategie der Bank klar aufgezeigt. Auf dieser Basis ergibt sich im Markt eine geforderte Eigenkapitalverzinsung. Analysten schätzen für UBS, dass die Eigenkapitalkosten von UBS heute bei ca. 11 bis 14% liegen, dies unter Berücksichtung unserer Pläne, die Risiken weiter deutlich zu reduzieren und unser globales Vermögensverwaltungsgeschäft und die Universalbank in der Schweiz ins Zentrum zu stellen.

Zu 4) Hier erscheint mir die Argumentation doch sehr in einer idealisierten Welt gemacht zu werden. In einer Modellwelt, in der alle Spieler gleich sind, kann in einer Gleichgewichtssituation niemand eine Überschussrendite erzielen, da haben Sie Recht. In der Welt in der wir leben gibt es jedoch keine homogenen Unternehmen. Jedes Unternehmen muss den Anspruch haben, mindestens die geforderte Eigenkapitalverzinsung für seine Investoren zu erreichen. Einigen Unternehmen wird dies gelingen, da sie ein gutes Management, gute Prozesse und gute Risikokontrolle haben. Solche Unternehmen können bei gleichem Risiko einen Mehrwert für die Investoren schaffen. Anderen Unternehmen wird dies nicht gelingen und solche Unternehmen werden irgendwann vom Markt verdrängt.

Zu 5) Ich kann nicht nachvollziehen, auf welcher Basis Sie zu dem Schluss kommen, dass unsere angestrebte Eigenkapitalrendite von 12 bis 17% über einen Konjunkturzyklus hinweg für Beunruhigung sorgen sollte. Wie oben bereits erwähnt erwarten unsere Investoren von UBS nach Kenntnis unserer Strategie und unseres Risikoprofils eine Eigenkapitalverzinsung von ca. 11 bis 14%. Diese Rendite müssen und werden wir mit dem vorgestellten Risikoprofil erwirtschaften. Würden wir mehr Risiken eingehen, dann würde das in unserer Quartalsberichterstattung sichtbar werden und der Markt würde seine geforderte Risikoprämie erhöhen. Jedes Unternehmen, das nicht mindestens die geforderten Eigenkapitalkosten erwirtschaften kann, hat langfristig seine Existenzberechtigung verloren. Wenn das Marktumfeld insgesamt solche Renditen nicht für alle Spieler erreichbar macht, dann wird der Sektor konsolidieren. Genau in diesem Prozess sind wir: unrentable Geschäftsbereiche (insbesondere unter den neuen Basel III Regeln) werden geschlossen und die Kosten werden gesenkt.

Mir ist sehr an einer sachlichen Diskussion dieser Inhalte gelegen. Eine politisierende Sprache wie “irreführend” oder “beunruhigend” ist weder zielführend noch angemessen.

Sergio P. Ermotti

Anmerkung: Das Referat von Herrn Ermotti am Investorentag findet sich hier.

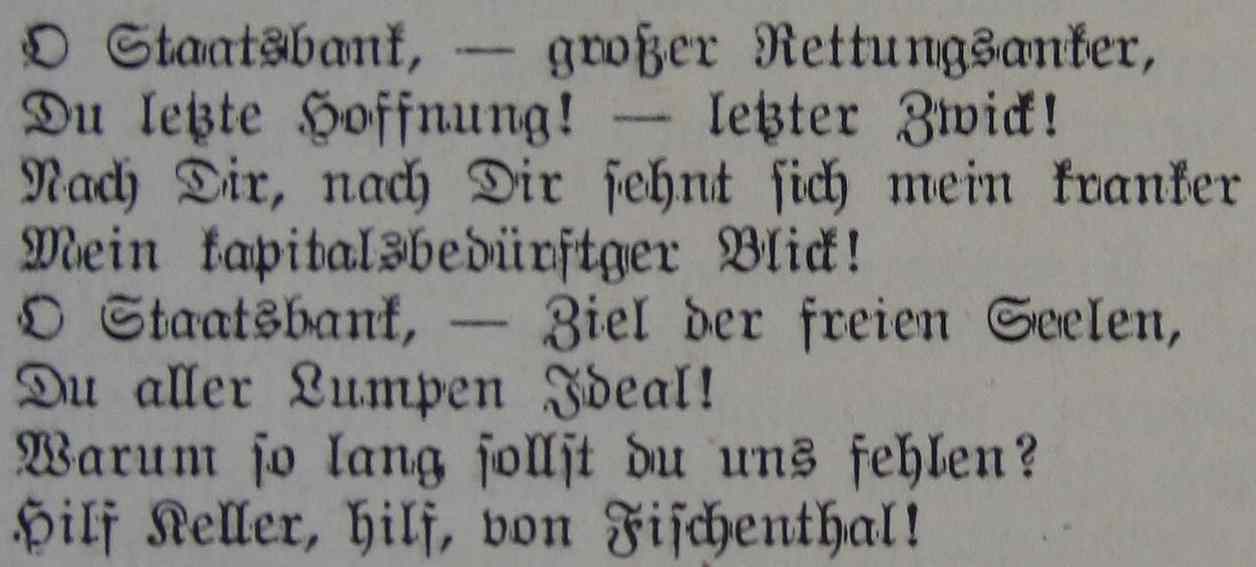

Am 5./6. September findet an der Universität Zurich das 30. SUERF Colloquium statt. Es trägt den Titel: „States, Banks, and the Financing of the Economy“.

Am 5./6. September findet an der Universität Zurich das 30. SUERF Colloquium statt. Es trägt den Titel: „States, Banks, and the Financing of the Economy“.