Marius Faber, Andrea Ghisletta und Kurt Schmidheiny

Mitte März hat der Bund scharfe Massnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Veranstaltungsverbote, Schliessungen von Geschäften, Restaurants und Bars sowie die Empfehlung, wenn immer möglich von zuhause aus zu arbeiten, schränken die wirtschaftliche Aktivität in beträchtlichem Ausmass ein.

Die wirtschaftlichen Folgen dieser Massnahmen hängen stark davon ab, wie viele Arbeitnehmer und Selbstständige in der Lage sind, ihren Job weiterhin uneingeschränkt auszuüben. US-Ökonomen haben dies kürzlich für die USA in einer Studie quantifiziert. Sie zeigen, dass ca. 37% aller Jobs in den USA von zu Hause aus weitergeführt werden können. Diese Zahl verdeckt allerdings erhebliche regionale Unterschiede: Während in einigen Regionen wie dem Silicon Valley in San Jose, CA über die Hälfte aller Berufe Home-Office erlauben, ist dies in anderen Regionen für nur etwas mehr als ein Viertel möglich.

Grosse regionale Unterschiede

Diese regionalen Unterschiede sind auf die hohe Spezialisierung einzelner Arbeitsmarktregionen auf wenige Branchen zurückzuführen. Solche Spezialisierung auf einzelne Branchen ist auch in der Schweiz stark ausgeprägt. Wir haben deshalb dieselbe Analyse für die 26 Kantone und 16 Arbeitsmarktgrossregionen der Schweiz durchgeführt. Hierfür verwenden wir detaillierte Informationen über Beruf, Wohnort und Arbeitsmarktstatus von knapp 70’000 SchweizerInnen. Die Daten stammen aus der Schweizer Arbeitskräfteerhebung (SAKE) für das Jahr 2018, einer vom Bundesamt für Statistik durchgeführten repräsentativen Stichprobe der Schweizer Gesamtbevölkerung. Den Beruf eines Individuums verknüpfen wir mit einer Reihe von Daten über die konkreten Anforderungen, die jeder dieser fast 1‘000 Berufe mit sich bringt. Diese beinhalten beispielsweise, ob der Beruf im Freien ausgeübt wird oder ob das Bewegen von Fahrzeugen essenziell ist. In beiden dieser Fälle gilt ein Beruf nach dieser Methodik als «nicht von zuhause ausführbar». Die Kategorisierung hierfür stammt aus dem Occupational Information Network (O*NET) des US-amerikanischen Department of Labor. Im Unterschied zur US-Studie berücksichtigen wir in all unseren Analysen, dass die Massnahmen des Bundes eine Ausnahme für essenzielle Sektoren wie Gesundheit, öffentliche Sicherheit und Verkehr sowie Lebensmittelversorgung vorsehen.

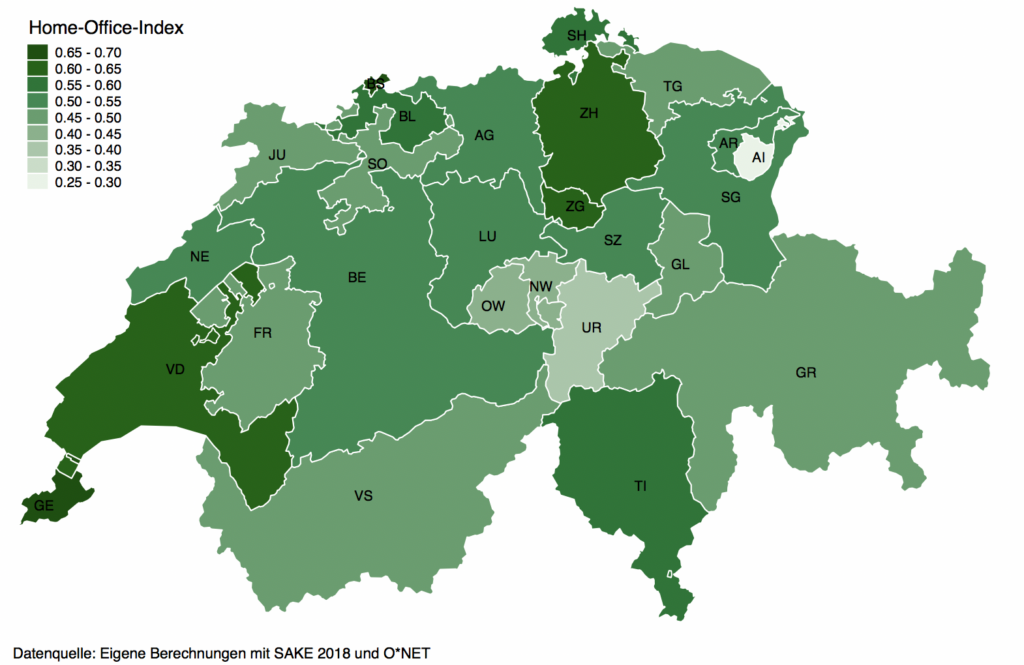

Die Resultate dieses «Home-Office-Index» für die Schweiz scheinen sich auf den ersten Blick von denen für die USA zu unterscheiden. Im Durchschnitt kann hierzulande ein verhältnismässig grosser Anteil von 56% der arbeitenden Bevölkerung von zuhause aus arbeiten. Dies ist allerdings dadurch zu erklären, dass wir die Sonderregelung für essenzielle Sektoren berücksichtigt haben. Ohne diese Korrektur läge der Wert bei 40% und damit nur leicht über dem der USA. Der Kanton Basel-Stadt weist mit 67% den höchsten Wert auf, der Kanton Appenzell Innerrhoden mit 27% den niedrigsten (Abbildung 1).

Abbildung 1: Home-Office-Index nach Kanton

Kontakt zu anderen Menschen wichtiger als Home-Office

Die Massnahmen des Bundes zielen primär darauf ab, den physischen Kontakt zwischen Menschen zu reduzieren, und nicht darauf, dass sie unbedingt zuhause bleiben. Entscheidender als die Frage, ob der Beruf von zuhause aus ausgeführt werden kann, scheint uns deshalb, ob er in unmittelbarer Nähe zu anderen Menschen ausgeführt werden muss. Beispielsweise können Lastwagenfahrer, Bauarbeiter oder Essenslieferanten ihren Beruf unmöglich von zuhause aus durchführen, waren während der letzten Wochen aber vermutlich dennoch wenig in ihrer Arbeit eingeschränkt.

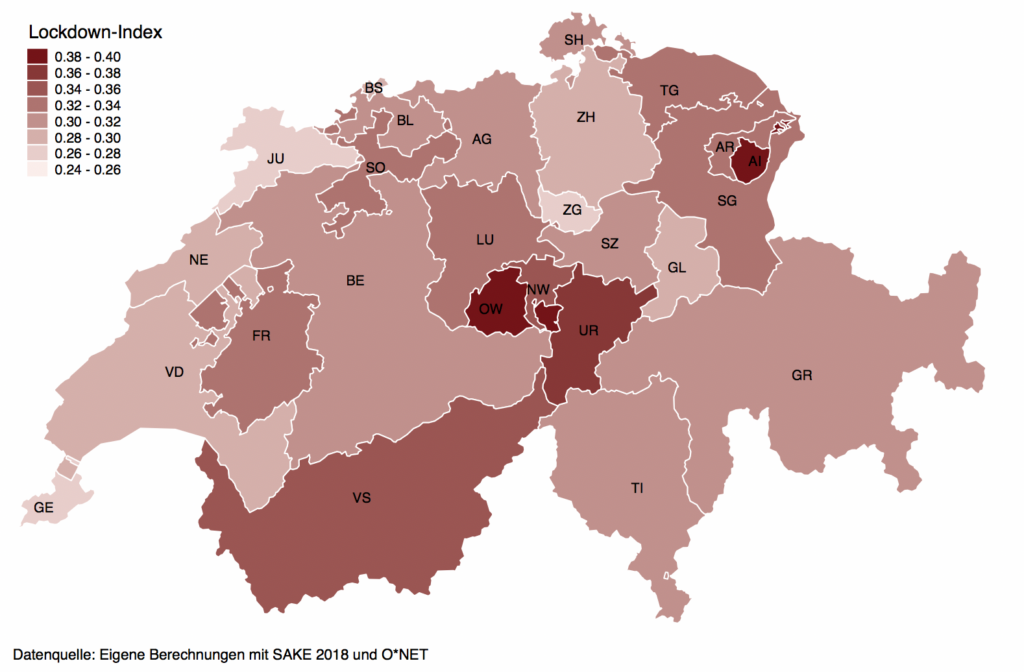

Um die konkreten Massnahmen der Schweiz (und vieler anderer Länder) besser einzufangen, haben wir deshalb einen einfachen «Lockdown-Index» gebildet, der einen Beruf als «vom Lockdown eingeschränkt» klassifiziert, wenn er eine geringe physische Distanz zu anderen Menschen mit sich bringt (d.h., direkter Körperkontakt bis hin zu einem geteilten Büro) und als «nicht vom Lockdown eingeschränkt», wenn er weniger engen Kontakt erfordert. Im Unterschied zum Home-Office-Index gelten hier zum Beispiel Lastwagenfahrer, Landwirte oder Reinigungskräfte als nicht eingeschränkt.

Die regionale Verteilung des Lockdown-Index ist in Abbildung 2 dargestellt. Im Vergleich zum Home-Office-Index (Abbildung 1) zeigt diese Karte nun, welcher Anteil der Bevölkerung bei der Ausübung des Berufs auf körperliche Nähe angewiesen und somit vermutlich durch den Lockdown stark eingeschränkt ist. Im Durchschnitt über die gesamte Schweiz hinweg sind demnach etwa 31% aller Jobs vom Lockdown direkt eingeschränkt. Am stärksten betroffen sind die innerschweizerischen Kantone Obwalden (39%) und Uri (37%) sowie Appenzell Innerrhoden (38%) und das Wallis (35%). Verhältnismässig wenig betroffen sind die Kantone Jura (27%), Zug (28%) und Genf (28%) sowie Zürich (29%) und Basel-Stadt (29%).

Abbildung 2: Lockdown-Index nach Kanton

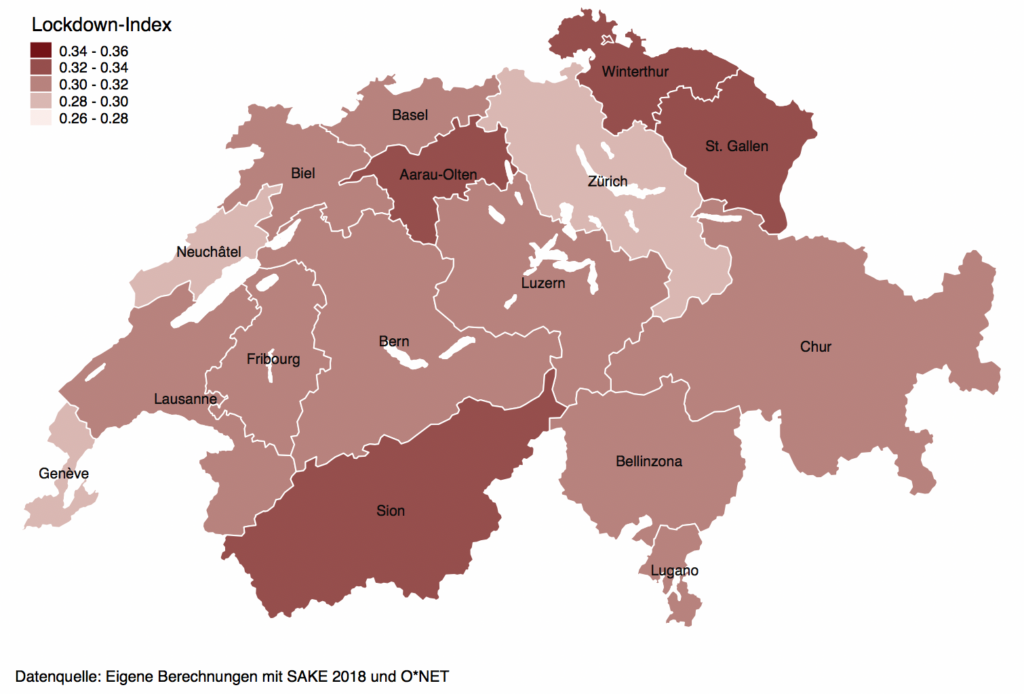

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir den durchschnittlichen Lockdown-Index nicht nach Kanton, sondern nach Arbeitsmarktgrossregion bilden (Abbildung 3). Arbeitsmarktgrossregionen berücksichtigen Pendlerströme und geben so ein genaueres Bild darüber ab, wie sich die Anzahl Arbeitssuchender im Einzugsgebiet von dort ansässigen Firmen entwickelt. Die Regionen Zürich und Genf sind weiterhin unter den am wenigsten betroffenen Arbeitsmärkten. Verhältnismässig stark eingeschränkt sind weiterhin das Wallis und nun auch die Regionen St. Gallen, Winterthur und Aarau-Olten. Die Variation ist auf dieser Ebene zwar etwas geringer, da wir Durchschnitte über weniger, dafür grössere Einzugsgebiete bilden, weist aber dennoch starke regionale Unterschiede im Anteil der durch den Lockdown eingeschränkten Berufe auf.

Abbildung 3: Lockdown-Index nach Arbeitsmarktgrossregion

Es ist aufgrund der begrenzten Datenlage zurzeit noch schwierig, die Vorhersagekraft eines solchen Index zu überprüfen. Beispielsweise existieren derzeit noch keine öffentlich verfügbaren Daten über die Kurzarbeitsanträge nach Kanton oder Branche, die einen Grossteil der Reaktion des Arbeitsmarktes ausmachen. Als ersten Versuch können wir allerdings bereits testen, ob unser Index in der Lage ist, den Anstieg der Arbeitslosigkeit im März 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat über verschiedene Branchen hinweg zu erklären. Abbildung 4 zeigt eine starke positive Korrelation zwischen dem Lockdown-Index und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum. Der Lockdown-Index alleine erklärt etwa 29% der gesamten Variation im Arbeitslosenanstieg über diese 34 Branchen. Im Vergleich dazu kann der Home-Office-Index lediglich 16% dieser Variation erklären.

Abbildung 4: Korrelation zwischen Lockdown-Index und Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Branche

Verfeinerungen nötig, um Effekt der Massnahmen besser abzuschätzen

Wir sehen diese Analyse als einen ersten Vorstoss, mehr Transparenz darüber zu schaffen, welche Regionen der Schweiz aufgrund ihrer Branchenstruktur besonders von den einschneidenden Massnahmen des Bundes betroffen sein werden. Dafür haben wir uns zunächst darauf fokussiert, ob Menschen in der aktuellen Situation weiterhin ihren Beruf ausführen können oder nicht. Dies scheint bereits ein guter Gradmesser für den kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen nach Branche und Kanton zu sein. Allerdings wird sich dies noch besser überprüfen lassen, sobald detaillierte Daten zu Kurzarbeit verfügbar sind.

Das Ausmass der Effekte in der längeren Frist hängt allerdings auch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel davon, ob Firmen Produkte herstellen, die nach der Krise mehr nachgefragt werden, oder ob eine Erweiterung der Kapazitäten unmöglich sein wird. Es ist beispielsweise zu erwarten, dass Produzenten von langlebigen Gütern wie Autos, Elektronikgeräten oder Möbeln nach der Krise eine umso höhere Nachfrage bedienen können, während das für kurzlebige Güter wie Pflanzen und Mode oder auch Restaurant-, Bar- und Konzertbesuche nur begrenzt möglich sein wird. Wir arbeiten daran, solche Interaktionen zu quantifizieren.

[Nachtrag vom Di, 21. April 2020:] Eine Analyse von Christian Rutzer und Matthias Niggli von der Universität Basel beleuchtet im Detail, wie gut sich verschiedene Berufe für die Ausübung im Home-Office eignen, und wie sich dies für die einzelnen Wirtschaftssektoren, Regionen und Bevölkerungsgruppen in der Schweiz unterscheidet.