Urs Birchler

Wie der Tagesanzeiger meldet, geht die UBS voran: Sie schafft — wie von der Abzockerinitiative verlangt — das Organ- und das Depotstimmrecht ab. Offenbar versteht sich die Bank unter dem neuen VR-Präsident der Bank, Axel Weber, wieder vermehrt als Teil der Gesellschaft.

Allerdings: Ohne Organ. und Depotstimmrecht gäbe es die UBS in ihrer heutigen Form gar nicht. In den 1990er Jahren war die UBS, damals noch als SBG, Ziel eines erbitterten Übernahmeversuchs seitens von Martin Ebner und seiner BZ-Gruppe. Die Entscheidungsschlacht — formell eine Abstimmung über die Wiedereinführung der Einheitsaktie — stand auf der Kippe: Schliesslich „gewann“ der UBS-Verwaltungsrat hauchdünn (er übertraf die notwendige Zweidrittelsmehrheit von 21,1 Millionen Stimmen dank aggressiver „Stimmenbewirtschaftung“ hauchdünn um 65 000 Stimmen). Der Streit wurde in der Folge beigelegt (post mortem aus der NZZ), und die UBS fusionierte mit dem Schweizerischen Bankverein.

Gerhard Schwarz beschreibt einem höchst lesenswerten Rückblick im NZZ Folio, wie die Schweiz heute aussähe, wenn damals die Ebner-Gruppe obsiegt hätte: Die Schweiz hätte vermutlich noch drei Grossbanken. Die SBG/UBS hätte sich auf die Vermögensverwaltung spezialisiert und den Eigenhandel zurückgebunden. Sie hätte kaum die Verluste aus dem „Subprime“-Geschäft erlitten (der Artikel von Schwarz erschien im August 2008, d.h. zwei Monate vor der Rettung der UBS durch Bund und Nationalbank, konnte diese Verluste also noch nicht voll abschätzen). Ferner wäre die Swissair vermutlich nicht untergegangen.

Natürlich hätte die Geschichte auch ganz anders kommen können, als von Schwarz beschrieben. Was die Ebner-Gruppe aus der SBG gemacht hätte, wissen wir nicht. Doch dem Organ- und Depotstimmrecht weine ich keine Tränen nach. Dem Fazit, „die Ebnersche Kritik hat zugleich auf Schwachstellen bestehender Gesetze aufmerksam gemacht“, stimme ich gerne zu. Fast käme man ins Träumen: Wie wäre die Abzockerinitiative herausgekommen, wenn sie Gerhard Schwarz verfasst hätte?

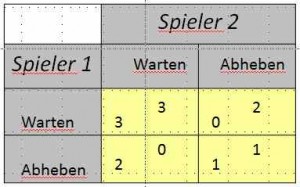

Diese erhält der abziehende Spieler, der wartende geht leer aus. Wer dem Gegenspieler nicht traut, wird also bessser auch zur Bank rennen. Im Durchschnitt erhalten dann beide je einen Franken (obwohl immer der schnellere gewinnt). Sowohl „Warten/Warten“ als auch „Abziehen/Abziehen“ sind Gleichgewichte, d.h. Spielausgänge, bei denen keiner der Beteiligten seine Entscheidungen bereut.

Diese erhält der abziehende Spieler, der wartende geht leer aus. Wer dem Gegenspieler nicht traut, wird also bessser auch zur Bank rennen. Im Durchschnitt erhalten dann beide je einen Franken (obwohl immer der schnellere gewinnt). Sowohl „Warten/Warten“ als auch „Abziehen/Abziehen“ sind Gleichgewichte, d.h. Spielausgänge, bei denen keiner der Beteiligten seine Entscheidungen bereut.