Marius Brülhart, Monika Bütler, Mario Jametti und Kurt Schmidheiny

Kein anderes Land ist institutionell und politisch so vielfältig wie die Schweiz. Ganz besonders ausgeprägt ist diese Vielfalt bei den öffentlichen Finanzen. Unsere 26 Kantone und gegen 2‘500 Gemeinden geniessen weltweit einmalige Freiheiten bei der Festlegung ihrer Steuern und der Verwendung ihrer Steuereinnahmen. Dieses dezentrale Staatsgebilde – wenn auch kein Allerheilmittel – ist fester Bestandteil des schweizerischen Selbstverständnisses und hat zweifelslos Anteil an der Stabilität und am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.

Für eine Untergattung der Spezies Mensch ist der helvetische Fiskalföderalismus zudem eine ganz besonders willkommene Bescherung: den empirischen Wirtschaftswissenschaftler (männlichen wie weiblichen Geschlechts und – wie es sich für die Schweiz gehört – in allen Landesteilen vertreten). Nichts ist für den angewandten Forscher nämlich so wertvoll wie die Kombination von vielen und langen Datenreihen. Da die Schweiz schon seit geraumer Zeit in ziemlich unveränderter Form existiert, bietet sie im Prinzip lange Beobachtungshorizonte; und dank ihrer dezentralen Organisation offeriert sie potentiell eine grosse Zahl an Beobachtungseinheiten – ein ideales statistisches Labor also.

Der Haken an der dezentralen Organisation ist allerdings, dass wirtschaftspolitische Daten oft nur auf lokaler Ebene erhoben und aufgehoben werden. Um das „Labor Schweiz“ so richtig wissenschaftlich nutzen zu können, muss daher vieles an statistischem Rohmaterial erst in den Kantonen und Gemeinden eingesammelt werden. Eben diese Datensammlerei ist zentraler Bestandteil eines Nationalfondsprojektes, welches wir seit 2010 gemeinsam leiten.

Um die Früchte unserer Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen (und zur Feier der kürzlich vom Nationalfonds gewährten Projektverlängerung um weitere drei Jahre!), haben wir eine neue Internetseite eingerichtet: fiscalfederalism.ch. Dort werden wir unsere Forschungsergebnisse laufend publizieren und auch neues Datenmaterial ablegen.

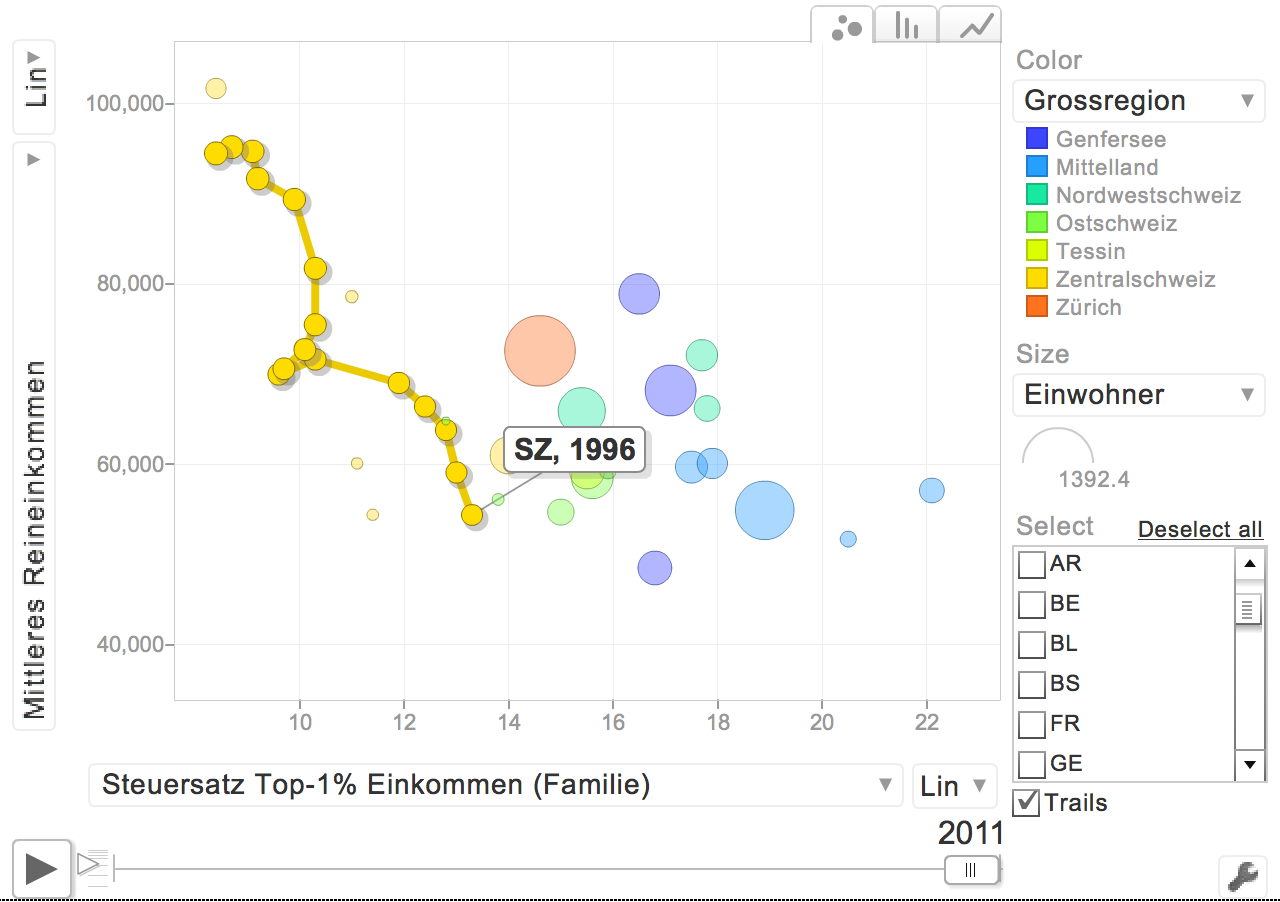

Als Zückerli sei dem geneigten Batz-Leser schon einmal unsere gestaltbare Datenanimation empfohlen, mittels welcher die Entwicklung der kantonalen Steuerlandschaft seit 1996 nach Belieben dargestellt werden kann.

Verfolgen Sie zum Beispiel die Entwicklung des Kantons Schwyz hin zum Steuerparadies für Gutverdienende – hier ein Screenshot, auf fiscalfederalism.ch jedoch in dynamischer Ausführung zu geniessen.