Monika Bütler

Fast hätte ich vergessen, meine NZZaS Kolumne zu verlinken. Geweckt hat mich die Frontseite der „Konkurrenz“ mit ihrem Bericht zur grünen Initiative des Bundes. Mit einem 27 Punkte Plan sollen die Bürger(innen) auf den ökologisch korrekten Weg gebracht werden: Fast ausschliesslich durch Kontrollen, Verbote, Belehrungen, verordnete Dialoge. So weit ist die Bürokratie der EU auch wieder nicht…

Ich habe selbstverständlich nichts gegen eine sparsamere Verwendung der Ressourcen – im Gegenteil: Doch der effizienteste, unbrükratischste und letztlich gerechteste Weg geht noch immer über den Preis.

Hier also meine Kolumne in der NZZaS von heute (27. Januar 2013), veröffentlicht unter dem Titel „Ökostrom-Inspektoren, die prüfen, ob man richtig heizt, sind ein Graus“:

Die Meldung war unscheinbar: Linke Parteien denken über Belegungsvorschriften für subventionierte Wohnungen nach. Damit soll der Bedarf an Wohnfläche wieder reduziert und den «Horrormieten» – sie sind real in 12 Jahren um 10 Prozent gestiegen – zu Leibe gerückt werden.

Das ist natürlich Planwirtschaft. Dennoch: Die Forderung lässt zwei ökonomische Einsichten erkennen. Erstens, es gibt keinen eindeutigen Bedarf an Gütern wie Wohnungen und anderen. Der «Bedarf» wird durch den Preis und andere Faktoren mitbestimmt. So steigt trotz angeblich überteuerter Mieten die durchschnittliche Anzahl Quadratmeter pro Person stetig an, der «Bedarf» an Wohnraum ist vor allem in bestimmten Lagen hoch: Für die ruhige und günstige, aber eher kleine Familienwohnung meiner Schwiegermutter, 20 Zugs- plus 10 Fussminuten vom Zürcher Hauptbahnhof entfernt, war das Interesse gering. Zweite Einsicht: Eine Regulierung der Preise alleine genügt nicht: Damit alle Berechtigten profitieren können, braucht es gleichzeitig eine Rationierung der Mengen.

Für einmal haben linke Politiker einen Markteingriff wenigstens zu Ende gedacht. Das machen selbst bürgerliche Politiker immer seltener. Beispiel: Der Bund will den Energiebedarf senken. Leider nicht mehr so charmant wie damals Adolf Ogi mit seinen legendären Eierkoch-Tipps. Diesmal will der Staat Inspektoren losschicken, die nachprüfen, ob wir richtig heizen. Der Bedarf an Luxusenergie für Sauna und Schaufensterbeleuchtung soll zudem mit Ökostrom gedeckt werden. Staatliche Subventionen für die Ökoenergie reichen offenbar nicht; zusätzlich muss die Nachfrage gestützt werden.

Offenbar weiss der Staat erstens wie und zweitens wofür Energie gespart werden soll. Doch wen geht es etwas an, ob ich meine Texte in der Daunenjacke in Villa Durchzug schreibe oder – bei gleichem Energieverbrauch – im Pyjama im Minergiehaus? Und wo liegt der gesellschaftliche Gewinn, wenn Sauna und Heizpilz mit Ökostrom betrieben werden, Computer und Fritteuse aber nicht? Damit wird keine einzige Kilowattstunde Strom weniger verbraucht. Die Zuordnung von zulässigen Energiequellen zu einzelnen Geräten führt zu einer absurden Erlass- und Kontrollbürokratie. Wer soll nachschauen, welchen Strom die Sauna gerade frisst?

Noch mehr graut mir vor der staatlichen Unterscheidung zwischen «gutem» und «schlechtem» Zweck des Energieverbrauchs. Sauna: schlecht (obwohl gesund); Fritteuse: gut (obwohl nicht so gesund). Kneipe: schlecht (obwohl beliebt); Kirche: gut (ohnehin nie geheizt). Die Linie führt direkt zur staatlichen Papierzuteilung an die «guten» Zeitungen.

Was spricht gegen die unbürokratische und unbestechliche Zuteilung von Energie (oder CO2-Ausstoss) über den Preis? Ist der Energiepreis hoch genug, werden Schaufenster automatisch weniger beleuchtet. Und ich kann ohne staatlichen Besserwisser entscheiden, ob ich dem Haus oder mir selber den Pulli überziehen will.

Keine seriöse Ökonomin denkt, dass es der Markt immer richten kann und soll. Es gibt Güter, deren Zuteilung über den (Markt-)Preis nicht zur gewünschten Verteilung führt. Beispiele sind lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel zu Krisenzeiten, die medizinische Grundbetreuung, ein Dach über dem Kopf. Wie viel Dach pro wie viel Kopf es sein soll, ist schon nicht mehr so klar. Verzichten wir auf Preise als Mittel der Zuteilung, verlassen wir uns auf einen Zeigefinger im Hintergrund, der entscheidet, wem was zusteht.

Bei den meisten Gütern ist der Preis der bessere Wegweiser als der behördliche Zeigefinger. Und zwar selbst dort, wo wir dem Markt nicht trauen. Vielleicht wollen wir ja den Energiekonsum einschränken, weil er Kosten für die künftigen Generationen verursacht. Dann aber über den Preis als Steuerungsgrösse, nicht über ein von Inspektoren überwachtes Ökostrom–Obligatorium für Eierkocher.

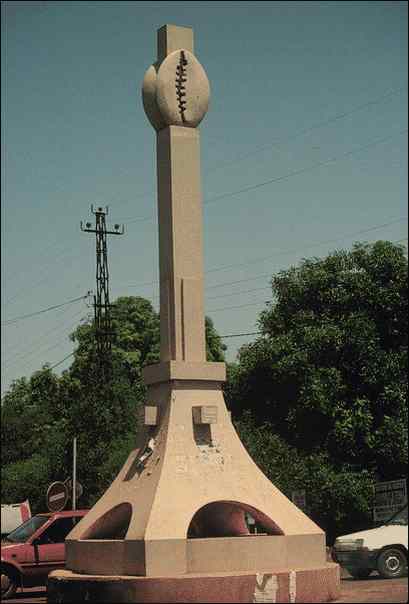

Um Sie ein bisschen auf die Folter zu spannen: Ich wollte ja eigentlich nur eine internationale Uno-Schutztruppe ins Leben rufen zum Schutz einer besonderen Sehenswürdigkeit. In Bamako, Mali, einem Ort, der gegenwärtig von Kriegswirren heimgesucht wird, steht nämlich ein eiffelturmartiges Denkmal (siehe Bild). An der Kinderuni liess ich die Zuhörer(innen) raten: Gilt das Denkmal (a) einem Baseball, (b) der Kaffeebohne, (c) einer Weltwährung? Batz-Leser(innen) tippen sofort richtig auf (c), genauer auf die Kauri-Schnecke (Cypraea Moneta) die erste und vor allem in Asien und Afrika weit und bis spät verbreitete Weltwährung. An ihre bewegte

Um Sie ein bisschen auf die Folter zu spannen: Ich wollte ja eigentlich nur eine internationale Uno-Schutztruppe ins Leben rufen zum Schutz einer besonderen Sehenswürdigkeit. In Bamako, Mali, einem Ort, der gegenwärtig von Kriegswirren heimgesucht wird, steht nämlich ein eiffelturmartiges Denkmal (siehe Bild). An der Kinderuni liess ich die Zuhörer(innen) raten: Gilt das Denkmal (a) einem Baseball, (b) der Kaffeebohne, (c) einer Weltwährung? Batz-Leser(innen) tippen sofort richtig auf (c), genauer auf die Kauri-Schnecke (Cypraea Moneta) die erste und vor allem in Asien und Afrika weit und bis spät verbreitete Weltwährung. An ihre bewegte