Monika Bütler

Publiziert am 28. Dezember 2014 in der Schweiz am Sonntag

„You got the exchange rate wrong!“ (da stimmt etwas nicht mit dem Wechselkurs!) – diese Reaktion kommt prompt, wo immer ich im Ausland meine Forschung zu den schweizerischen Sozialversicherungen präsentiere,. Klar, die Schweiz sei reich, teuer, das Lohnniveau hoch, aber das von mir ausgewiesene Leistungsniveau müsse auf einem Rechenfehler beruhen. Tut es nicht. Unser Sozialstaat ist im internationalen Vergleich kaufkraftbereinigt sehr grosszügig – die Leistungen sind hoch auch im Vergleich zum verfügbaren Einkommen arbeitender Mitbürger.

Wer jetzt denkt: „Typisch! Neoliberale Ökonomin will Leistungen kürzen“, täuscht sich. In einer idealen Gesellschaft wäre die Vollversicherung erstrebenswert, auch für Ökonomen: Wer bisher netto 5000 Franken zur Verfügung hatte, soll auch nach einem Notfall gleich viel ausgeben können.

Nur ist die Gesellschaft nicht ideal. Bei einer Vollversicherung zieht nicht jeder die Arbeit der Musse vor; Arbeitsunfähigkeit lässt sich nicht immer objektiv belegen, gewisse Krankheiten noch weniger. Es ist empirisch belegt: Je höher die Leistungen, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass Unberechtigte Renten beantragen und erhalten. Studien finden aber auch, dass Kontrolle ein stumpfes Instrument gegen solchen Missbrauch ist; zudem verwehrt sie einem Teil der wirklich Kranken die Unterstützung zu Unrecht. Niedrige Sozialleistungen bewirken zwar weniger Missbrauch – allerdings um den Preis einer schlechten Absicherung.

Die Schweiz ist mit ihrem grosszügigen Sozialsystem bisher nicht schlecht gefahren. Doch warum? Haben wir besonders gute Kontrollen, die unberechtigte Bezüger abschrecken? Vielleicht. Doch wichtiger ist ein anderer Grund: Die Schweiz profitiert vor allem vom Anstand ihrer Bürger. Viele, die auf dem Papier Anspruch auf staatliche Leistungen hätten, je nach Art der Unterstützung bis zu 50%, beanspruchen diese nicht.

Warum nicht? „Wil si Hemmige hei“, sang Mani Matter. Die meisten freiwilligen Nichtbezüger sind nicht einfach unwissend, sondern anständig. Sie hätten zwar Anrecht auf Hilfe, brauchen diese aber nicht. Lohnausweis und Bankkonto sind als Momentaufnahmen miserable Bilder der finanziellen Lebenssituation einer Person. Erwartete Erbschaften, künftiges Einkommen, Unterstützungen durch Verwandte und nichtgeldwertige Einnahmequellen bleiben den Behörden verborgen.

Solange die Hemmungen bestehen, bleiben die hohen Sozialleistungen und die grosszügigen Subventionen noch eine Weile finanzierbar. Aber nur dann. Während die demographische Bombe heute in aller Munde ist, spricht kaum jemand von der tickenden Anstandsbombe.

Ist der Anstand denn am bröckeln? Indizien lassen dies vermuten. Die Hemmung, Sozialleistungen zu beanspruchen, sinkt anscheinend auch in der Schweiz. Staunend liest man, dass Krippensubventionen und vergünstigte Wohnungen an Leute gehen, denen der Staat zuvor das Studium finanziert hat. Als wegen der drohenden nationalen Erbschaftssteuer eilig Vermögen und Häuser überschrieben wurden, beklagten sich die Erben über den Verlust von Subventionen für Krippen und Krankenkasse. Wie titelte doch Das Magazin einst so schön: „Wir Abzocker“.

Eines geht gern vergessen: Ein grosszügiger Sozialstaat muss erst einmal berappt werden. Je fairer die Steuerzahler die Gegenleistungen des Staates und das Steuer-Transfersystem einschätzen, desto höher ihre Steuermoral. Und je ehrlicher die Steuerzahler desto tiefer die Steuerbelastung. Wir zahlen Steuern im Vertrauen, dass sich die Mitmenschen an geschriebene und ungeschriebene Regeln halten – also auch, dass staatliche Unterstützung nicht zu einem Selbstbedienungsladen führt.

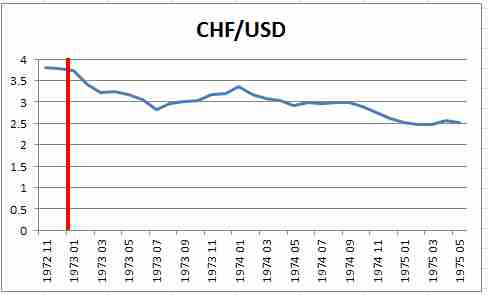

Der Anstand der Leistungsbezügee und die Moral der Steuerzahler bilden ein Gleichgewicht, welches die Schweiz so lange ausgezeichnet hat. Allerdings ein labiles. Sinkt der Anstand, leidet die Steuermoral, und der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar. Mit dem Wechselkurs stimmte dann tatsächlich etwas nicht: mit dem Wechselkurs zwischen Erwerbseinkommen und Sozialleistungen.

Heute früh auf der Waage. „Und?“, fragt meine Frau. „Na ja“, seufze ich, „stabiler als der Euro“. „Musst halt auch die Untergrenze aufgeben.“

Heute früh auf der Waage. „Und?“, fragt meine Frau. „Na ja“, seufze ich, „stabiler als der Euro“. „Musst halt auch die Untergrenze aufgeben.“