Monika Bütler

Tribüne im Tagblatt (St. Gallen), 22. September 2012

Mitt Romney hätte Freude an unserem Land: In der Schweiz bezahlen nur 20% der Haushalte keine Einkommenssteuern. Anders als in den USA, wo dies 47% nicht tun und sich stattdessen – immer gemäss Romney – lieber an den staatlichen Tropf hängen. Offenbar übernehmen 80% der Schweizer Haushalte persönliche Verantwortung und halten ihr Leben in Ordnung. Doch sind wir Schweizer wirklich bessere Menschen, wie uns der republikanische Präsidentschaftskandidat suggeriert?

Viele (bürgerliche) Politiker sind der Meinung, dass die Besteuerung aller Einwohner wichtig sei. Oder wie es das Bundesgericht ausdrückt: “Aus dem aus [der Bundesverfassung] hergeleiteten Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung kann auch gefolgert werden, dass alle Einwohner entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einen – wenn auch unter Umständen bloss symbolischen – Beitrag an die staatlichen Lasten zu leisten haben.” Damit würde auch allen bewusst, dass die Leistungen des Staates nicht gratis zu haben seien.

Wer daraus schliesst, dass nur Einkommenssteuern dieses Bewusstsein auslösen, verkennt drei wichtige Punkte. Erstens sind Einkommenssteuern nicht die einzigen Steuern. Zweitens zahlen viele heute Steuerbefreite in der Zukunft Einkommenssteuern oder haben sie in der Vergangenheit geleistet. Drittens sagt die Steuerlast eines Haushalts nichts aus über seinen effektiven Beitrag an die staatlichen Leistungen.

Zum ersten Punkt: Auch die Ärmeren beteiligen sich an den staatlichen Lasten, nämlich über Sozialversicherungsbeiträge, Konsumsteuern (wie die Mehrwertsteuer) und Gebühren. Diese Steuern sind in der Regel sogar leicht regressiv, sie belasten einkommensschwache Haushalte proportional stärker als gutverdienende. Ironischerweise sind es gerade bürgerliche Exponenten, die eine Reduktion der Einkommenssteuern zugunsten der Konsumsteuern fordern – was letztlich den Anteil der Einkommenssteuer-Befreiten erhöht.

Zum zweiten Punkt. Romneys Sichtweise blendet den Lebenszyklus aus. Unsere Student(inn)en an der HSG bezahlen ihre Einkommenssteuern nicht jetzt, sondern später im Leben. In der Momentaufnahme gehören die meisten von Ihnen zum „Romney-Proletariat“, den ominösen 47 Prozent in den USA bzw. zu den steuerbefreiten 20% in der Schweiz. Auf ein Leben am Busen des Staates spekuliert kaum eine(r) von ihnen. Im umgekehrten zeitlichen Verlauf gilt dasselbe für Pensionierte, deren Rente unter dem Grenzwert für die Einkommenssteuer liegt. Oder ist ein Rentner, der von seinen Ersparnissen lebt, ein linker Schmarotzer?

Der dritte Punkt geht in die andere Richtung. Wer in der Schweiz Einkommenssteuern bezahlt, ist nicht unbedingt ein Nettozahler. So erhalten Freunde von uns ihre Einkommensteuern fast auf den Franken genau als Prämiensubvention der Krankenkasse wieder zurück. Sie sind keine Ausnahme. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer werden dem Mittelstand in verschiedener Form als einkommensabhängige Subventionen teilweise wieder zurückerstattet. Diese Umlagerung von der rechten in die linke Hosentasche scheint, abgesehen vom administrativen Leerlauf, harmlos. Genau das ist sie aber nicht.

Was faktisch aussieht wie eine Einkommenssteuerbefreiung für kleinere und mittlere Löhne ist genau das Gegenteil – nämlich eine doppelte Besteuerung des Einkommens. Verdienten unsere Freunde einen Franken mehr, würden sie doppelt gestraft: Zum einen zahlten sie mehr Einkommenssteuern; zum andern erhielten sie weniger einkommensabhängige Prämiensubvention. Das Bewusstsein, dass die staatlichen Leistungen etwas kosten, wächst so kaum. Eher leidet dadurch das Ansehen des Staates.

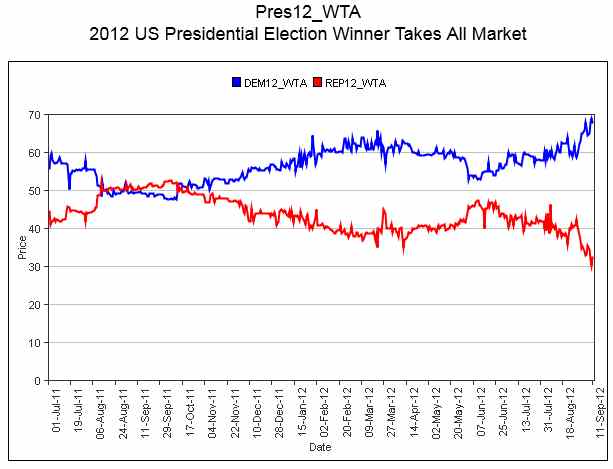

Die USA versuchen seit Jahren, eben diese negativen Spar- und Arbeitsanreize für die einkommensschwächeren Haushalte zu mindern, sei es durch Steuergutschriften für Geringverdiener (sogenannte Earned Income Tax Credits) oder die Steuerbefreiung des Existenzminimums. Diese Politik wurde in der Vergangenheit sowohl von republikanischen wie auch demokratischen Präsidenten unterstützt. Der Anteil der Haushalte, die keine Einkommenssteuer bezahlen, ist in den USA genau aus diesem Grund höher als bei uns. Unsere Freunde gehören in der Schweiz zu den „Verantwortungsvollen“ 80%, in den USA hingegen zu den geschmähten 47%.

Vielleicht sollten wir Romneys unbedarfte Bemerkungen als Anlass nehmen, über die Besteuerung des Existenzminimums nachzudenken. Zwar meinte das Bundesgericht vor einiger Zeit: Aus der verfassungsmässigen Existenzsicherung könne nicht abgeleitet werden, dass “ein bestimmter Betrag in der Höhe eines irgendwie definierten Existenzminimums von vornherein steuerfrei belassen werden könnte.” Ob es allerdings gescheiter ist, Einkommensteuern auch auf geringen Einkommen zu erheben und diese dann in Form von Subventionen wieder zurückzuerstatten, bezweifle ich. Das Dickicht von Steuern und einkommensabhängigen Subventionen bestraft in der Schweiz am härtesten diejenigen, die sich aus eigener Kraft aus der Armut befreien wollen.

Sei es in den USA oder bei uns: Man kann über das Steuersystem unterschiedlicher Meinung sein. Aber Steuern in irgendeiner Form zahlen wir letztlich alle. Und fast alle zahlen über das Leben gesehen auch Einkommenssteuern. Wir sind alle bessere Menschen.