Urs Birchler

Zahlungssysteme gelten nicht als die spannendste Materie innerhalb des Finanzwesens. Folgende Episode könnte dies widerlegen. Das Beispiel des EU-Zahlungssystem für internationale Grosszahlungen Target-2 zeigt nämlich, wie die EU Bankenrettung durch die Hintertür betreibt. Zudem war Target-2 bereits Gegenstand eines kleinen Ökonomenstreits, ausgelöst von — Hans-Werner Sinn.

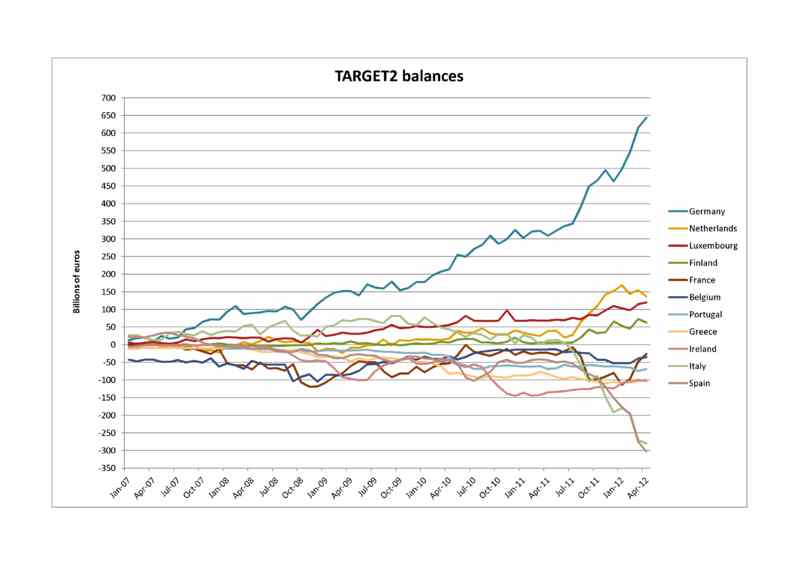

Hans-Werner Sinn und Timo Wollmershäuser gruben in einem Ifo-Arbeitspapier einen dicken Hund aus. Sie wiesen darauf hin, dass die GIPS-Staaten massiv steigende Schulden innerhalb von Target-2 aufweisen, während sich bei Deutschland die Guthaben anhäufen auf mittlerweile rund 700 Mrd. Euro (siehe Grafik aus Wikipedia). Der Fehlbetrag der GIPS-Staaten entsprach Ende 2011 mit rund 500 Mrd. Euro ziemlich genau dem akkumulierten Ertragsbilanzdefizit dieser seit 2007, dem Jahr der Finanzkrise. Die Autoren zogen den Schluss, dass hier eine GIPS-Finanzierung durch die Hintertür stattfinde.

Der Bund Deutscher Steuerzahler in Bayer e.V. richtete daraufhin einen offenen Brief an die Deutsche Bundesbank und beteiligte sich, als dieser nichts fruchtete, and einer Klage gegen die Deutsche Bundesbank.

Alles verkehrt! monierten jetzt Kritiker wie Sebastien Dullien und Mark Schieritz. In einem Beitrag zu voxeu argumentieren sie: Target-2 ist kein Diebstahl am deutschen Steuerzahler, sondern vielmehr dessen Schutz. Wie ist das zu verstehen?

Angenommen eine deutsche Bank hat Geld an eine spanische Bank ausgeliehen. Nun traut sie dieser nicht mehr und zieht ihr Geld zurück und legt es einstweilen bei der Deutschen Bundesbank an. Die spanische Bank muss sich aber irgendwo refinanzieren und borgt in ihrer Not bei ihrer Zentralbank, dem Banco de España. Diese holt das Geld bei der BuBa — via Target-2. Damit ist alles wie am Anfang, ausser dass sich die beiden Notenbanken in die Kreditkette eingeschoben haben. Die Sparer, die ihr Geld bei der deutschen Bank haben, sind jetzt sicher.

Der Vorwurf, Deutschland habe damit Spanien geholfen, träfe daher nicht genau zu. Genau genommen haben nicht die Deutschen den Spaniern, sondern die Notenbanken (indirekt die Steuerzahler) den Geschäftsbanken geholfen. Sie nehmen das Kreditrisiko auf sich, das der Markt (die deutsche Gläubigerbank) nicht mehr tragen wollte. Es handelt sich weniger um ein Zahlungsbilanzproblem als um ein TBTF-Problem. Dass die Möglichkeit, im Notfall auf Staatsgarantie umzustellen Spareinlagen bei maroden Banken und die Kreditgewährung an gefährdete Länder fördert, gibt Sinn und Wollmershäuser dann doch ein Stück weit recht. Auf jeden Fall haben sie den Finger auf einen wunden Punkt gelegt.

Wie wund der Punkt ist, zeigen Aaron Tornell und Frank Westermann in einem anderen voxeu-Artikel darauf hin, dass die Kreditgewährung innerhalb von Target-2 bald an eine Grenze stösst, da der Bundesbank die Munition auszugehen droht. Dann steht die EZB vor dem Charaktertest.