von Gebhard Kirchgässner

Das BGE ist eine attraktiv erscheinende, aber nicht realisierbare Utopie

- Das Konzept des Grundeinkommens bietet ohne Frage viele Vorteile.

- Wieso soll ein Arbeitsverweigerer Anspruch auf staatliche Unterstützung haben?

- Ein bedingungsloses existenzsicherndes Grundeinkommen wäre nicht finanzierbar.

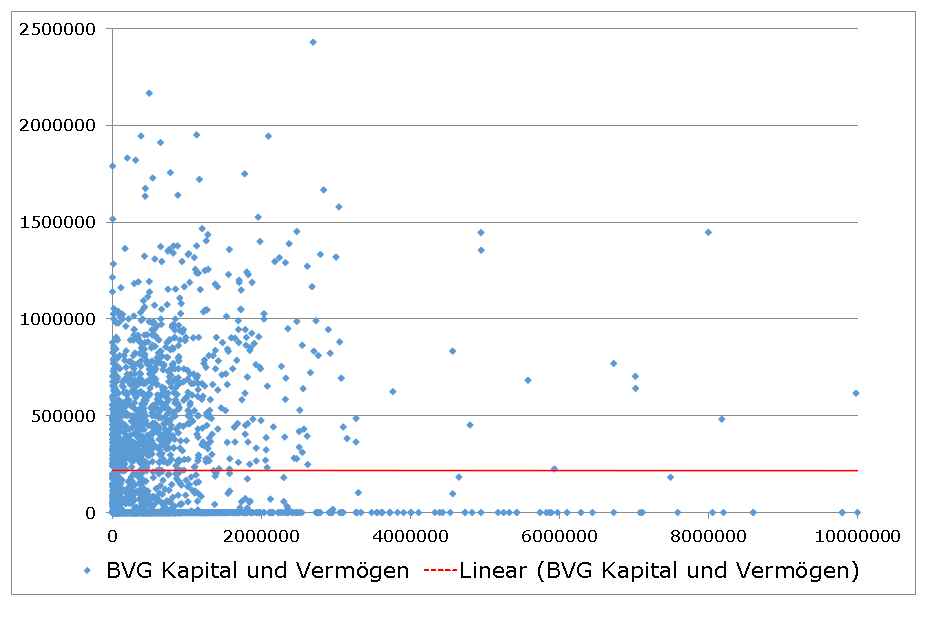

Das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) ist einfach: Jede Bürgerin und jeder Bürger erhält pro Monat einen festen Betrag vom Staat. Dieser Betrag ist unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage des Bürgers und gesetzlich festgelegt. Der Staat muss dieses Geld aber über die Steuern wieder zurückholen, indem er beispielsweise das Einkommen besteuert. Das staatlich finanzierte Grundeinkommen würde mit dem eigentlichen Einkommen verrechnet. Bis zu einer gewissen Einkommensgrenze erhielte man somit netto Einkommen vom Staat, danach, wenn die zu zahlende Steuer höher als das Grundeinkommen ist, müsste man dem Staat etwas abgeben. Man spricht daher auch von der „negativen Einkommensteuer“.

Dieses Konzept hat drei Vorteile:

(i) Es soll Arbeitsanreize schaffen. Sobald ein Sozialhilfeempfänger im traditionellen System unseres Sozialstaats Arbeit aufnimmt, werden die staatlichen Leistungen in erheblichem Umfang gekürzt, sodass er netto kaum mehr, unter Umständen sogar weniger Einkommen zur Verfügung hat, als wenn er nicht arbeiten würde. Unter diesen Bedingungen hat er kaum Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen.

(ii) Es soll das Sozialhilfesystem vereinfachen. Da Sozialleistungen wegfallen, müssen sie auch nicht mehr beantragt und verwaltet werden; die Sozialbürokratie könnte stark verringert werden.

(iii) Es soll den Armen mehr Würde verschaffen. Heute müssen sie gegenüber dem Sozialamt nachweisen, dass sie bedürftig sind. Das muss zwar nicht, kann aber entwürdigend sein.

Befürworter, wie beispielsweise der holländische Philosoph Phillipe van Parijs, führen zusätzlich ins Feld, dass erst ein bedingungsloses Grundeinkommen wirkliche Freiheit und Selbstverwirklichung gewährleiste. Er vertritt die Auffassung, dass man nur so eine freie Wahl zwischen Arbeit und (Selbstverwirklichung in der) Freizeit hätte. Bei allen diesen Vorzügen wundert es nicht, dass dieses Konzept viele Befürworter findet.

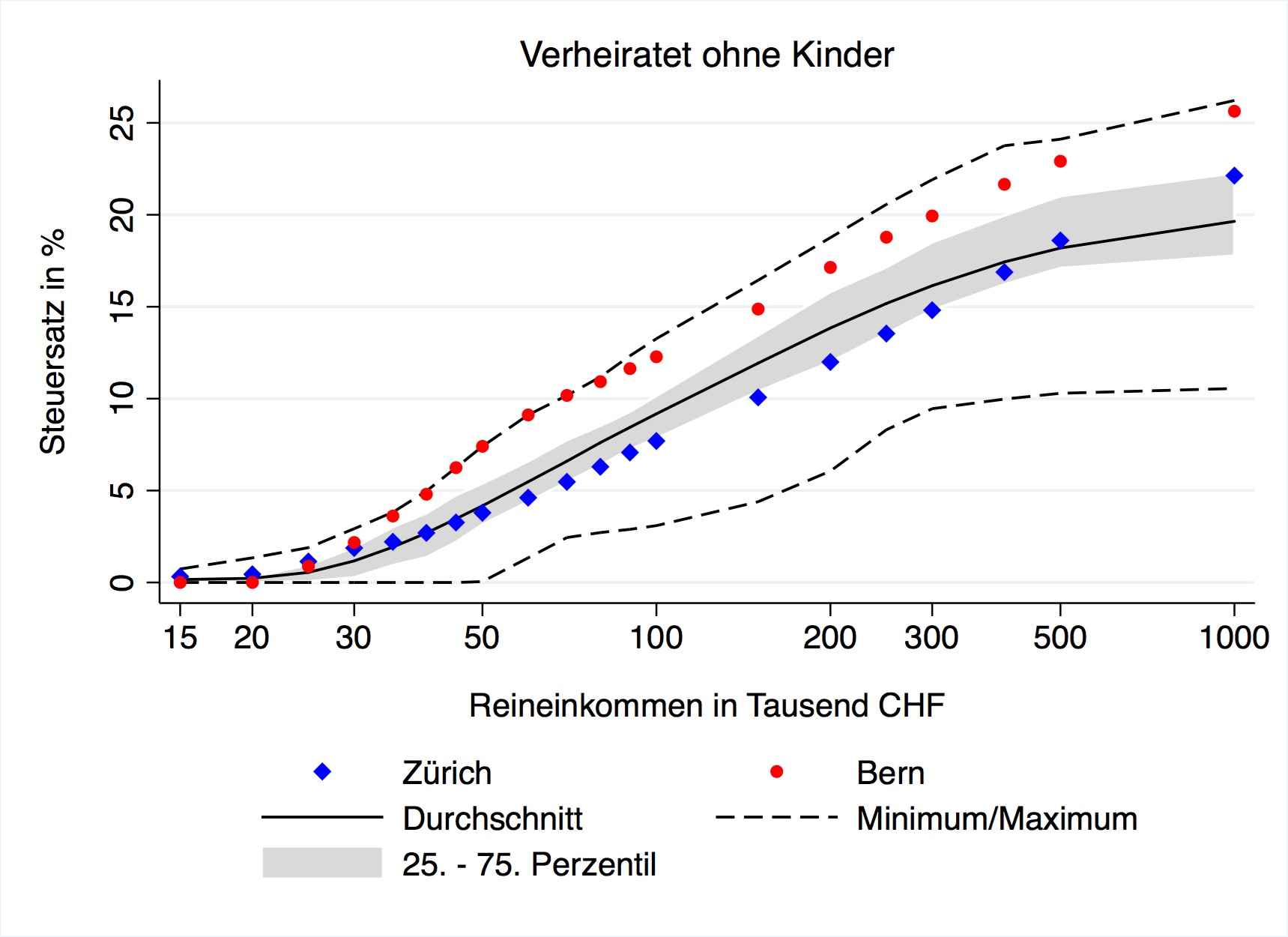

Aber das BGE hat auch gewichtige Nachteile: Der wichtigste ist, dass es zumindest dann nicht finanzierbar ist, wenn es existenzsichernd sein soll. Setzt man das Existenzminimum auch nur bei 40 Prozent des Durchschnittseinkommens an und verteilt deshalb 40 Prozent des Sozialprodukts pro Kopf gleichmäßig an alle Bürgerinnen und Bürger, müsste man dieses Geld sofort wieder durch Steuern einziehen. Dies würde Grenzsteuersätze über 60 Prozent erfordern, d.h. von jedem zusätzlich zum Grundeinkommen verdienten Franken müsste man 60 Rappen an den Staat abliefern.

Damit wäre noch keine einzige Schule und keine Straße unterhalten, es gäbe kein Gerichtswesen und keine Polizei. Will man auf diese Einrichtungen nicht verzichten, lägen die Grenzbelastungssätze vermutlich eher 80 Rappen je zusätzlich verdienten Franken abliefern. Unter diesen Bedingungen wäre kaum ein positiver Beschäftigungseffekt zu erwarten. Vielmehr gäbe es starke Anreize, nicht mehr zu arbeiten und sich mit dem vom Staat erhaltenen Geld ein einfaches, aber nicht unattraktives Leben zu ermöglichen. Ist das bedingungslose Einkommen nicht existenzsichernd, mag es zwar finanzierbar sein, aber die oben genannten positiven Aspekte entfallen.

Nicht mehr als eine faszinierende Idee

Schliesslich stellt sich auch die Frage, mit welchem Recht jemand, der nicht arbeiten will, einen Anspruch auf staatliche Unterstützung erheben kann. Der amerikanische Philosoph John Rawls hat van Parijs widersprochen: Zwar hat jeder, der aus objektiven Gründen nicht arbeiten kann, Anspruch auf Unterstützung durch die Gemeinschaft. Wer aber arbeitsfähig ist und eine ihm angebotene Arbeit ablehnt, kann keinen Anspruch darauf erheben, dass die anderen Mitglieder der Gesellschaft seinen Lebensunterhalt finanzieren. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Insofern bleibt das bedingungslose Grundeinkommen zwar eine faszinierende Idee, aber da sie nicht finanzierbar ist, bleibt sie leider im Bereich der Utopie. Das gilt für die Schweiz ebenso wie für Deutschland.

Dieser Beitrag ist zuerst bei XING erschienen: