Monika Bütler und Katharina Hofer

Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen hier noch etwas aus unserer aktuellen Forschung am Institut. Die Frage ist, wie sich eine Erhöhung der Unterschriftenzahl bei Volksinitiativen auf die Anzahl und die Art der eingereichten Initiativen auswirken würde. Die Kurzfassung der Antwort: Daten und Modell zeigen, dass wohl tatsächlich mit weniger Initiativen zu rechnen wäre. Ob dies allerdings wünschenswert ist, ist a priori nicht so klar (und können wir auch nicht beurteilen).

Wer noch etwas mehr wissen will lese unten weiter. Wer noch viel mehr wissen will konsultiere unser Arbeitspapier (Autoren: Katharina Hofer, Christian Marti und Monika Bütler).

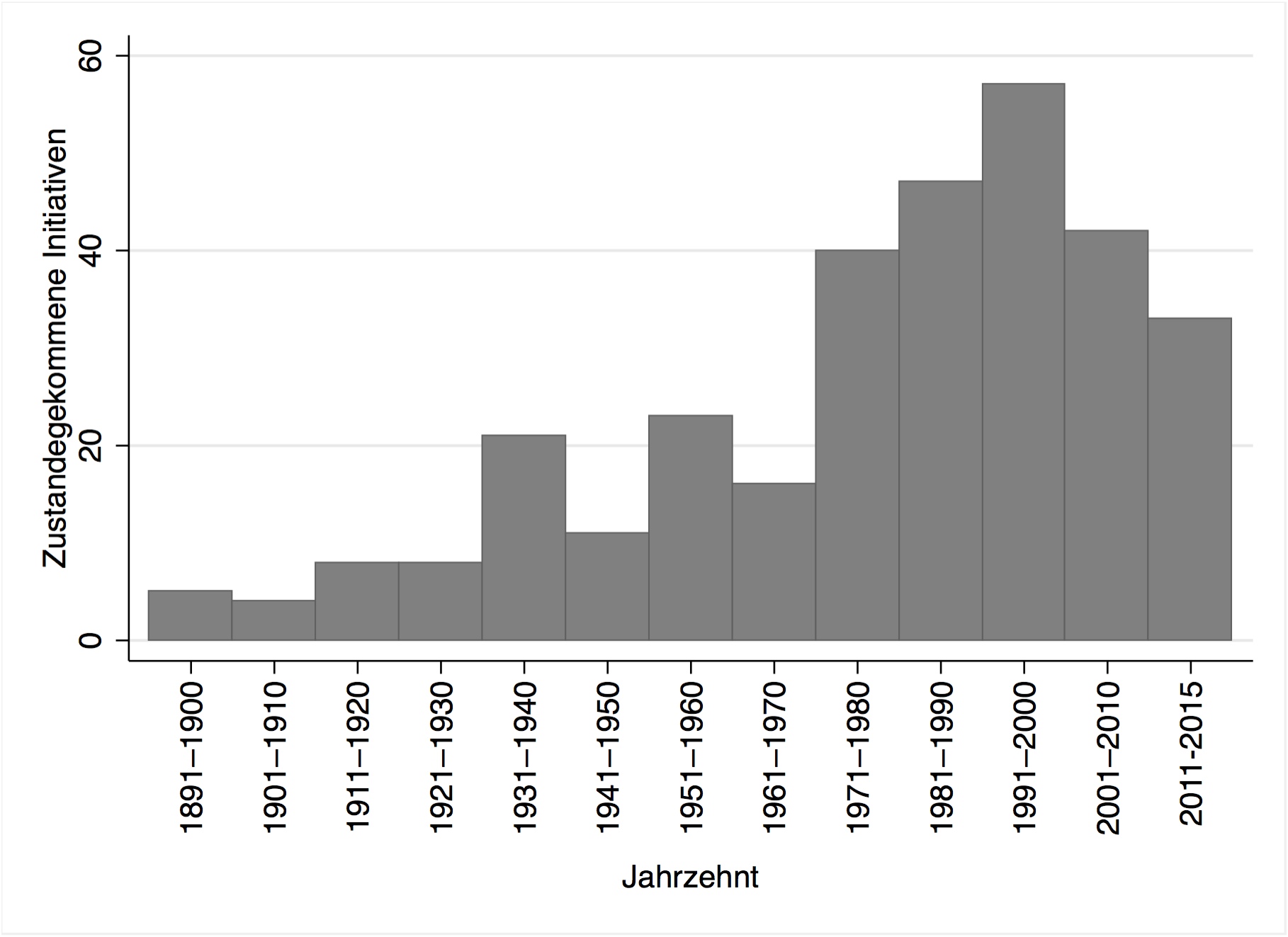

Bis zu viermal jährlich werden die Schweizer Stimmbürger an die Urnen gerufen, um über eidgenössische Vorlagen zu entscheiden. Viele Stimmen äussern sich kritisch zur „Initiativenflut“, welche insbesondere in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend aufweist (die Abbildung zeigt die Anzahl zustande gekommener Initiativen pro Dekade, Quelle: Bundesamt für Statistik (2015)). Der Stimmberechtigte werde überfordert, wie auch die eidgenössischen Räte, welche sich über den parlamentarischen Prozess mit einem möglichen Gegenvorschlag sowie Parteiparolen auseinander setzen müssen.

Unbestritten ist, dass die Hürden für neue Initiativen seit der Einführung der Eidgenössischen Volksinitiative 1891 deutlich gesunken sind: Mussten damals noch 3,4% der stimmberechtigten Männer das Begehren unterschreiben, sind es heutzutage nur noch 1.9%. Als Antwort auf die Verdoppelung der Stimmberechtigten durch Einführung des Frauenstimmrechts wurde die Unterschriftenhürde für das Zustandekommen von Volksinitiativen 1978 das erste und letzte Mal auf 100’000 erhöht. Bemerkenswert: zwischen der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 und der Erhöhung der Unterschriftenzahl 1978 lag die Unterschriftenhürde noch tiefer als heute. (Vielleicht hat man damals den Frauen einfach noch nicht zugetraut, politisch aktiv zu sein). Auf jeden Fall stieg die Anzahl der zustande gekommenen Initiativen in dieser Zeit (71-80 versus 61-70) um mehr als das doppelte.

Um der direkten Demokratie eine Verschnaufpause zu gönnen und die Anzahl Initiativen zu reduzieren, wird heute wieder eine deutliche Erhöhung der Hürde propagiert. Avenir Suisse schlägt beispielsweise 211’200 Unterschriften vor, was einem Anteil von 4% der Stimmbevölkerung entsprechen würde.

Wie sich eine Erhöhung der Unterschriftenzahl auf die Zusammensetzung der Initiativen auswirken würde ist hingegen nicht so klar. Ist die Senkung der Anzahl der Volksbegehren das alleinige Ziel, wäre dies vermutlich ein effektives Instrument. Zwei weitere Effekte sollten jedoch nicht vergessen werden. Denn eine höhere Unterschriftenhürde bedeutet gleichzeitig höhere Sammelkosten zumal die Sammelzeit seit 1978 auf 18 Monate begrenzt ist.

Erstens bevorzugt eine höhere Unterschriftenzahl zahlungskräftige Initiativkomitees. Weniger einfach zu organisierende, aber vielleicht ebenso berechtigte Anliegen hätten eine geringere Chance, die Hürde zu nehmen. Zweitens beeinflusst die Erhöhung der Unterschriftenzahl die Zusammensetzung der zur Abstimmung kommenden Initiativen: Initiativkomitees mit grösserer Unsicherheit bezüglich ihrer Wahrscheinlichkeit, den Status Quo ändern zu können, werden möglicherweise durch die hohen Sammelkosten abgeschreckt. Initiativen mit höheren Erfolgschancen würden hingegen weiterhin lanciert und könnten folglich auch eher zu einem Gegenvorschlag oder gar zu einem direkten Erfolg an der Urne führen. Dabei können aber auch Initiativen mit ex ante geringer Erfolgswahrscheinlichkeit eine Bereicherung für die politische Diskussion darstellen.

In unserem Forschungspapier zeigen wir – auch anhand der Daten aller Volksinitiativen seit 1891 – auf, dass die Unterschriftenhürde nicht nur ein Filter für die Anzahl gestarteter Volksinitiativen ist, sondern gleichermassen auch die Charakteristika der zustande gekommenen Initiativen beeinflusst. Anliegen mit unsichereren Erfolgsaussichten, die aber potenziell ebenfalls einen Beitrag zur politischen Diskussion leisten, werden bei höheren Hürden womöglich nicht mehr lanciert. Dies sollte bei Reformvorschlägen der Initiative bedacht werden. Immerhin sind Initiativen in ihrer Natur ein Mittel der politischen Minderheiten.