Die Befürworter der Steuergerechtigkeits-Initiative argumentieren gerne, dass ein Mindeststeuersatz nur eine kleine Gruppe von Steuerzahlern (die Reichen) betreffe. Und dies ohnehin nur in wenigen Kantonen. Der Mindestsatz sei daher für die effektive Steuerbelastung der weniger Reichen und für diejenigen Kantone irrelevant, in denen die Steuersätze bereits über den vorgeschlagenen Grenzen liegen. Doch eine Analogie mit den Mindestlöhnen zeigt, dass diese Einschätzung sehr wahrscheinlich falsch ist.

Eine Reihe empirischer und experimenteller Studien hat eindeutig gezeigt, dass die Einführung eines Mindestlohnes auch jene Löhne anheben kann, die bereits über dem neuen Mindestlohn liegen. Mindestlöhne haben somit einen Einfluss auf die gesamte Lohnverteilung und nicht nur auf die direkt betroffenen Arbeiter und Firmen. Einige der in der Literatur über Mindestlöhne diskutierten Erklärungen lassen sich auch für die Mindeststeuersätze übertragen.

Werden die Steuersätze für Reichere in den Kantonen mit tiefen Steuern angehoben, so gibt es zwei unmittelbare Auswirkungen und die auch von den Initianten nicht bestritten werden. Erstens vergrössert sich der Abstand in der Steuerbelastung zwischen Personen, deren Einkommen oder Vermögen gerade unter der Grenze liegt und den von der Initiative betroffenen Steuerzahlern. Zweitens verringert sich der Abstand zwischen den betroffenen Kantonen und den nicht betroffenen Kantonen. Doch damit ist die Anpassung der Steuertarife noch nicht fertig. Die beiden oben erwähnten Auswirkungen ziehen weitere nach sich.

Vergrössert sich der Abstand in der Steuerbelastung zwischen den von der Initiative betroffenen Steuerzahlern und jenen, die gerade nicht mehr betroffen sind, dann lohnt es sich für erstere, weniger zu arbeiten oder das Vermögen so umzuschichten, dass sie von der höheren Steuerbelastung nicht mehr betroffen sind. Die Kantone werden somit gezwungen sein, die Steuerbelastung auch für die weniger gut verdienenden Personen anzuheben. Genau wie Firmen die Löhne für jene Arbeiter, deren Lohn vor Einführung des Mindestlohnes über dem Mindestlohn lag, nach oben anpassen müssen.

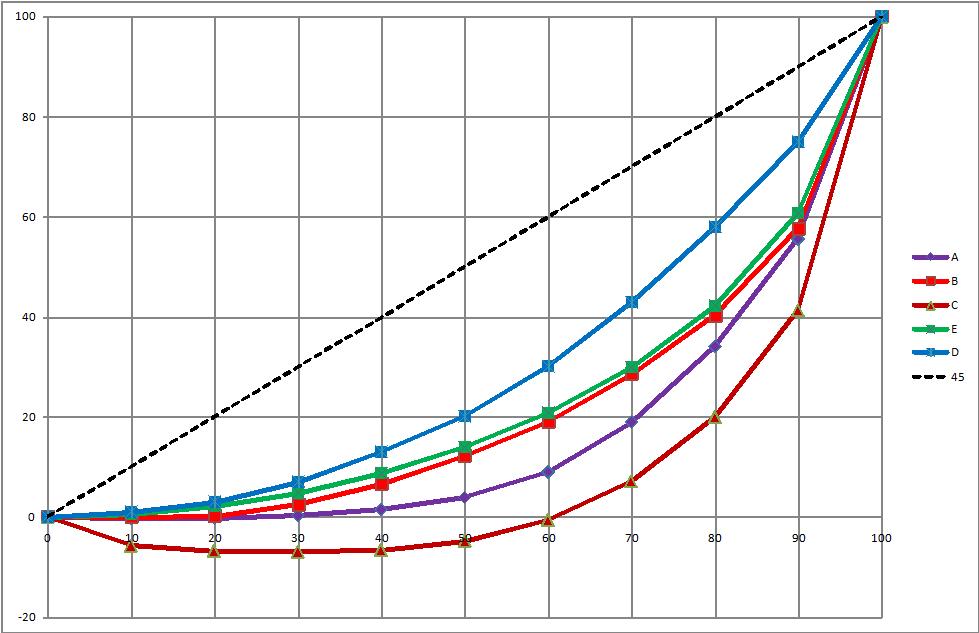

Ein geringerer Abstand zwischen den betroffenen Kantonen und den nicht betroffenen Kantonen klingt auf den ersten Blick „gut“ im Sinne einer gerechteren Belastung der Steuerzahler. Doch wenn heute bereits ziemlich grosse Unterschiede toleriert werden (beispielsweise, weil der Hochsteuerkanton billigere Wohnmöglichkeiten anbietet oder sich einen besseren Public Service leistet), so ist es nicht einzusehen, dass dies nach der Einführung des Mindestsatzes anders sein sollte. Die Hochsteuerkantone haben somit mit wenig Widerstand zu rechnen, die Steuerbelastung weiter zu erhöhen. Zum Schluss bleiben die Unterschiede wohl bestehen – einfach auf einem höheren Niveau. Auch diesen Anpassungskanal kennen wir aus der Analyse von Mindestlöhnen: Auch Firmen, die von den Mindestlöhnen nicht betroffen sind (weil sie beispielsweise qualifiziertere Mitarbeiter haben), müssen nach der Einführung oder Erhöhung der Mindestlöhne ihre Lohnskala nach oben anpassen.

Es gibt gute Gründe, dem Steuerwettbewerb gewisse Schranken zu setzen. Mit dem neuen Finanzausgleich ist dies bereits zu einem gewissen Teil geschehen. Gut möglich, dass noch weitere Massnahmen nötig sind. Ein „gerechter“ Steuerwettbewerb ist aber nicht über eine Mindestbelastung gewisser Steuerzahler zu erreichen. Ein Mindestsatz löst eine ganze Reihe von Anpassungen aus, die die gesamte Einkommens- und Vermögensverteilung in allen Kantonen betreffen. Am Schluss werden die Unterschiede zwischen den Kantonen kaum kleiner. Es zahlen einfach alle mehr – ohne dass die Bürger und Bürgerinnen dafür notwendigerweise mehr erhalten. Mehr Gerechtigkeit sehe ich hier nicht.