Viele Medien nahmen in den letzten Tagen (endlich) das Problem mit den Ergänzungsleistungen auf. An unserem Institut beschäftigt uns die Frage allerdings schon lange (siehe hier und hier und hier). Dass die Individuen auf Anreize reagieren ist wohl eines der robustesten Ergebnisse empirischer Forschungen.

Die Anreize sind gerade bei den Ergänzungsleistungen enorm: Wer im Alter 90% der vollen Rente aus der AHV erhält (circa 25‘000 Franken), nur ein kleines Vermögen besitzt (wenige 10‘000 Franken) und bei der Pensionierung weniger als circa 180‘000 Franken Alterskapital hat, fährt mit einem Kapitalbezug besser. Weshalb? Wenn die Person ihr Altersguthaben verrentet erhält sie zur AHV Rente eine jährliche BVG Rente von rund 12‘000 Franken. Zusammen also gerade etwa so viel wie wenn sie keine BVG Rente erhielte und den Rest ihres Lebensbedarfs mit Ergänzungsleistungen decken würde, rund 37‘000 Franken pro Jahr. Lieber also das Kapital beziehen und wenn es aufgebraucht ist, EL beantragen.

In der Realität sind die Anreize noch grösser: EL müssen im Gegensatz zu den BVG Renten nicht versteuert werden, viele Rentner haben Lücken in der AHV (sie bräuchten somit noch mehr BVG Kapital) und der Kapitalbezug wird gegenüber der Rente steuerlich begünstigt. Deshalb ist es auch für viele Mittelständer „günstiger“, das Kapital zu beziehen. Das ist ihnen nicht zu verargen. Von den zusätzlichen Anreizen, die von den EL als faktische Pflegeversicherung ausgeht, noch gar nicht zu reden.

Die Frage ist nur was tun. Hier sind einmal vier Möglichkeiten:

1) Obligatorische Verrentung: Keine Kapitaloption mehr.

2) Mindestverrentung: Obligatorische Verrentung bis zum Niveau, welches für durch die EL gesichert ist. Wer grössere Lücken in der AHV ist, muss entsprechend mehr verrenten.

Variante 2a) obligatorische Verrentung nur des obligatorischen Teils des BVG.

3) Verschärfung der Bedürftigkeitsprüfung auf das Niveau der heutigen Sozialhilfe: Bevor EL beantragt werden können, müsste somit das ganze Vermögen verzehrt werden.

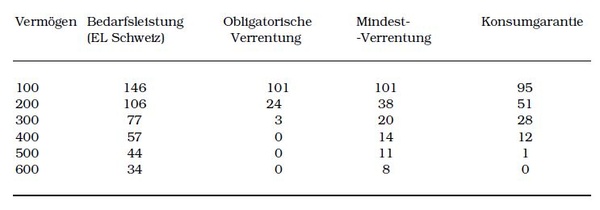

Gemäss unseren Simulationen senken alle Möglichkeiten die zu erwartenden Kosten für die EL (siehe Tabelle unten). Alle haben Vor- und Nachteile. Die obligatorische Verrentung schränkt Menschen mit einer kürzeren Lebenserwartung massiv ein (und begünstigt daher eher die besser gestellten). Bei der Variante 2a) besteht die Gefahr, dass Anreize geschaffen werden – sowohl für Versicherte wie auch für Pensionskassen – Alterskapital als überobligatorisch auszuweisen. Option 3), welche keine Einschränkung des Kapitalbezugs vorsieht führt ebenfalls zu einer starken Reduktion der erwarteten EL Kosten. Dies aus zwei Gründen: Erstens direkt durch den vollständigen Vermögensverzehr. Zweitens indirekt: Für den Mittelstand wird der Kapitalbezug unattraktiver und ein grösserer Teil der Leute entscheidet sich für eine Rente.

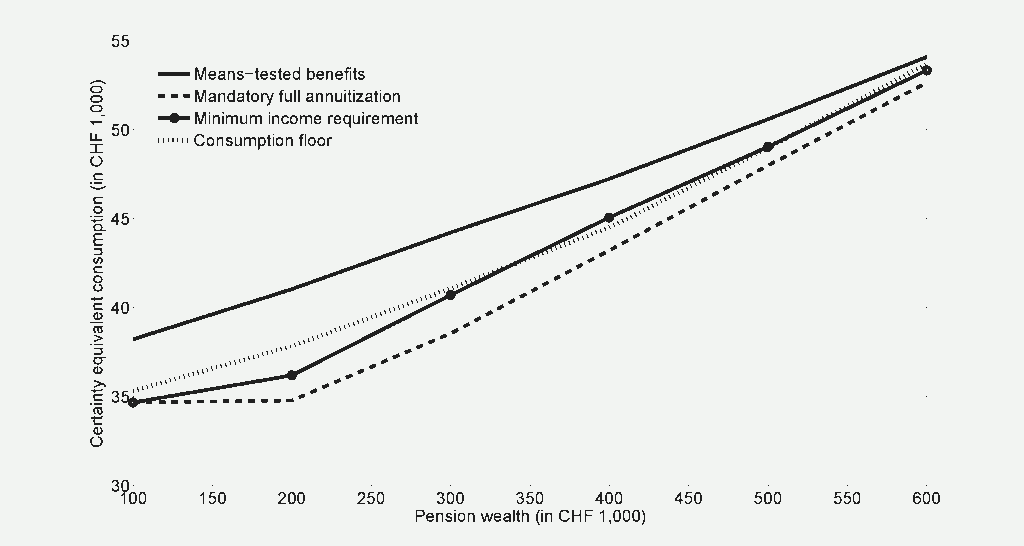

Was würden die Individuen selber wählen, müssten sie sich für eine der 3 obigen Möglichkeiten entscheiden? Wir haben nachgerechnet: Wenig überraschend ist die obligatorische Verrentung des gesamten Alterskapitals für alle am wenigsten attraktiv (wir hätten uns verrechnet, wenn dies anders rausgekommen wäre). Die beiden anderen Optionen unterscheiden sich nur wenig. Insbesondere für die Versicherten mit kleinerem BVG Kapital schwingt die Variante 3) etwas oben aus: Lieber etwas strengere Bedürftigkeitsprüfungen als eine Einschränkung des Kapitalbezugs. Für den Staat wären die Kosten vergleichbar. (Legende: Meanstested benefits = Status quo; Mandatory annuitization = Option 1), obligatorische Verrentung; Minimum income requirement = Option 2); Consumption Floor = Option 3))

Tabelle: Kosten für verschiedene Formen der Grundsicherung im Alter in 1000 Franken für eine alleinstehende Person über die gesamte Rentenphase. Bei allen vier Massnahmen wird derselbe Mindestkonsum garantiert (3000/Monat für Alleinstehende). Konsumgarantie = Option 3), Verschäfung der Bedürftigkeitsprüfung.