Monika Bütler

Als Ergänzung zu den beiden wunderbaren Artikeln von Xenia Tchoumitcheva und Nicole Althaus in der heutigen NZZ am Sonntag. Frau muss nicht einmal schön und jung sein, auch spröderen mittelalterlichen Exemplaren wird die Kompetenz abgesprochen.

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bütler, wir freuen uns, Sie und Ihre Familie in unserem Gasthaus begrüssen zu dürfen. So wurde meine Buchung bestätigt, die ich mit meiner HSG-emailadresse und dem Namen Monika Bütler getätigt hatte. Am Ferienort angekommen wurden wir herzlich begrüsst: Als Herr Professor Dr. Bütler und Frau Bütler. Auf die Intervention meines Mannes wurden dann unsere Tischkärtchen in Herrn Dr. Birchler und Frau Bütler geändert. Eine zweite Intervention – mit dem Hinweis, dass wir keinen Wert auf Titel legten, aber wenn schon, bitte die korrekten – hatte keine Folgen. Eine dritte wurde mit einer scheuen Bemerkung der jungen Dame am Empfang quittiert: Das hätte sie ihrem Kollegen schon gesagt, aber der meinte, das könne nicht sein. Wir gaben auf. Noch immer erhalten wir Angebote des Hotels: an meine HSG-Adresse – für Herrn Professor Dr. Birchler.

Ähnliche Geschichte mit unserem gemeinsamen Bankkonto. Bis vor kurzem stand in der Anschrift nur der Doktortitel (später der Professorentitel) meines Mannes, die wichtigen Informationen wurden nur an meinen Mann gesandt. Dies obwohl das Stammkonto unter meinem Namen läuft und mein Mann erst viel später dazu stiess. Als wir bei der Bank eine Hypothek aufnahmen, baten wir zusammen mit der Adressänderung auch, dass doch bitte entweder die Titel gelöscht werden oder auf den neuesten Stand gebracht werden. Resultat: Neue Adresse mit Herrn Prof. Dr. Birchler, Frau Bütler. Erst als ich kürzlich als Referentin für einen Kundenanlass der Bank angefragt wurde und die Geschichte erzählte, reagierte die Bank.

Etwas weniger lustig ist es, wenn mir als Frau auch die Kompetenzen abgesprochen werden, nur weil mein Mann im gleichen Fach ist. Ein Student monierte bei einer Lehrevaluation, dass ich Folien meines Mannes verwendet hätte (es war umgekehrt). Und ein Journalist stellte die neuen Mitglieder eines Gremium wie folgt vor: Bei meinem Kollegen wurde die fachlichen Qualifikationen erwähnt, bei mir die frühere Arbeitgeberin meines Mannes. So nachdem Motto: er kann etwas und sie hat wenigstens einen Mann, der etwas kann. Ich nehme nicht an, dass der Student und der Journalist böse Absichten hatten. Der Reflex ist einfach: Der Mann ist besser.

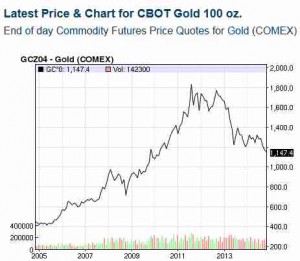

Ein höherer Goldpreis wäre eine Wohltat für Leute wie Egon von Greyerz, der seinen Investoren vor wenigen Jahren einen Goldpreis von USD 7’000-8’000 pro Unze in Aussicht stellte (

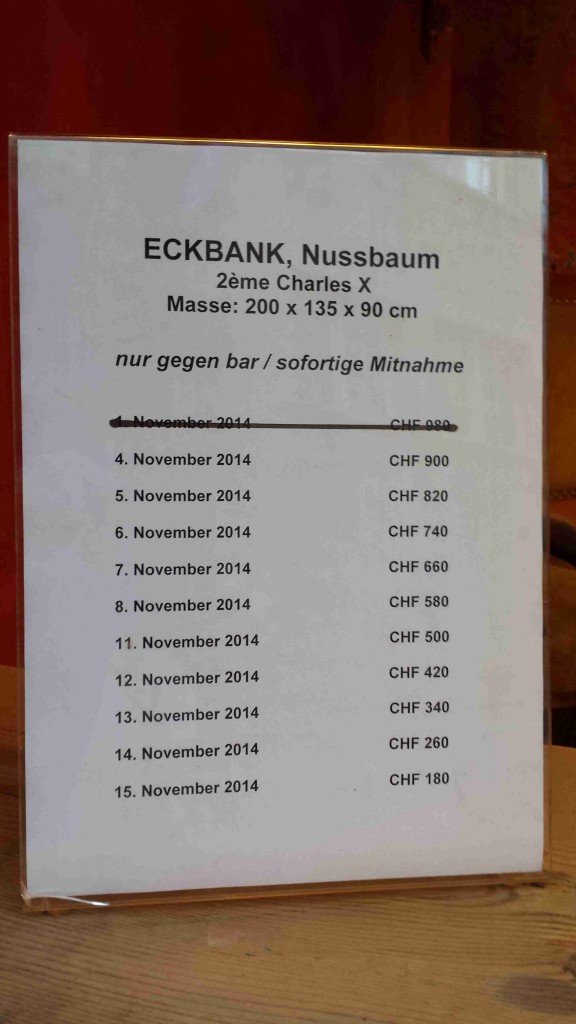

Ein höherer Goldpreis wäre eine Wohltat für Leute wie Egon von Greyerz, der seinen Investoren vor wenigen Jahren einen Goldpreis von USD 7’000-8’000 pro Unze in Aussicht stellte ( Gestern nachmittag auf dem Weg zur Uni: Ein Antiquitätenhändler bietet ein Ecksofa zu einem von Tag zu Tag abnehmenden Preis feil. Die abnehmende „Dutch auction“ trifft man seltener als die aufsteigende „English auction“ (vorherrschend z.B. bei eBay). Mal sehen, bei welchem Preis jemand zuschlägt.

Gestern nachmittag auf dem Weg zur Uni: Ein Antiquitätenhändler bietet ein Ecksofa zu einem von Tag zu Tag abnehmenden Preis feil. Die abnehmende „Dutch auction“ trifft man seltener als die aufsteigende „English auction“ (vorherrschend z.B. bei eBay). Mal sehen, bei welchem Preis jemand zuschlägt.