Mit der iconomix-Internetplattform will die Schweizerische Nationalbank SNB einen Beitrag zur Verbesserung der ökonomischen Grundbildung in der Bevölkerung leisten. Der zugehörige Blog liefert regelmässig Ideen für einen aktualitätsbezogenen Unterricht. Er enthält aus ökonomischem Blickwinkel aufbereitete kurze Hinweise und Denkanstösse zum aktuellen Geschehen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Lehrpersonen erhalten dort interessante Informationsquellen und Materialien.

Island in den Voralpen

Dass die faktische Staatshaftung für Grossbanken ein finanzielles Grossrisiko für den Bund ist, hat sich herumgesprochen. Doch auch die Kantone garantieren für ihre Banken. Wie gross sind diese Risiken? Mit anderen Worten: Welche Kantone haben die grössten Kantonalbanken im Verhältnis zu ihren Steuereinnahmen?

Wir haben die Zahlen angesehen, und siehe da: Nicht Zürich (das in absoluten Zahlen die grösste Kantonalbank hat), nicht Bern (das 1993 dennoch teuer für die Rettung seiner Kantonalbank bezahlt hat), und auch nicht Genf, das relativ sogar die kleinste (allerdings trotz beschränkter Staatsgarantie im Jahr 2000 mit Steuergeldern sanierte) Kantonalbank hat?

Wer dann? Im Spitzentrio finden wir Appenzell Innerrhoden, Glarus und Obwalden, gefolgt von Schwyz. Deren Kantonalbanken sind im Verhältnis zu den Steuereinnahmen fast so gross wie die beiden Grossbanken für den Bund. Mit der Rettung ihrer Kantonalbank würden diese Kantone zur Steuerwüste (kein Risiko für die Steuerzahler, ein paar Kilometer weiter winkt der Nachbarkanton, aber wehe den Immobilienbesitzern!).

Unter den exponiertesten Kantonen finden sich einige, die bisher ihr Glück als Steuerparadies suchten. Ob ihnen würden die Steuerzahler im Rest der Schweiz gerne helfen würden?

P.S. Der neue Chef des Kantonalbankenverbandes, Peter Siegenthaler, bisher Direktor der Eidg. Finanzverwaltung ist (noch) Vorsitzender der Expertengruppe des Bundes zur faktischen Staatshaftung für Grossbanken. Er trifft also auf ein ihm bestens bekanntes Problem — zwar kleiner, aber nicht unbedingt feiner.

SVP für Road Pricing

Die gute Nachricht: Die Schweiz ist unterwegs Richtung Marktwirtschaft! Die schlechte Nachricht: Der Markt soll vorerst nur auf Überholspuren gelten. Worum geht es? Gemäss heutiger Ausgabe des Tages-Anzeiger schlägt die SVP eine Luxusspur auf Autobahnen vor. Auf dieser sollen nur Fahrzeuge mit einer besonderen Vignette verkehren dürfen. Dieser Vorschlag wird wohl politisch bald wieder auf die helvetische Kriechspur eingewiesen. Eigentlich schade. Er bedeutet nämlich eine (erlaubte) Kehrtwendung: Bisher hat sich die SVP gegen die Idee „Freie Fahrt für zahlende Bürger“ vehement gewehrt, dann nämlich, wenn es um Fahrten durch Städte ging. Road Pricing, wie es in London und anderen Städten seit Jahren mit Erfolg eingesetzt wird, widersprach der Freiheit, im Frühstau zu stehen. Jetzt hat auch die SVP gemerkt, dass Strassenbenützung ein ökonomisches Gut ist, dessen Zuteilung über Wartezeit nicht unbedingt optimal geregelt ist.

Die gute Nachricht: Die Schweiz ist unterwegs Richtung Marktwirtschaft! Die schlechte Nachricht: Der Markt soll vorerst nur auf Überholspuren gelten. Worum geht es? Gemäss heutiger Ausgabe des Tages-Anzeiger schlägt die SVP eine Luxusspur auf Autobahnen vor. Auf dieser sollen nur Fahrzeuge mit einer besonderen Vignette verkehren dürfen. Dieser Vorschlag wird wohl politisch bald wieder auf die helvetische Kriechspur eingewiesen. Eigentlich schade. Er bedeutet nämlich eine (erlaubte) Kehrtwendung: Bisher hat sich die SVP gegen die Idee „Freie Fahrt für zahlende Bürger“ vehement gewehrt, dann nämlich, wenn es um Fahrten durch Städte ging. Road Pricing, wie es in London und anderen Städten seit Jahren mit Erfolg eingesetzt wird, widersprach der Freiheit, im Frühstau zu stehen. Jetzt hat auch die SVP gemerkt, dass Strassenbenützung ein ökonomisches Gut ist, dessen Zuteilung über Wartezeit nicht unbedingt optimal geregelt ist.

1 – 0 für die Schweiz

Mit einem verständlicherweise bitteren Unterton berichtet die spanische Presse, dass der Torschütze des Schweizer Treffers auf den Kapverden geboren sei. Und überhaupt, die Schweiz habe den Erfolg ohnehin nur den adoptierten Ausländern zur verdanken. Doch wer glaubt, der Erfolg der jungen Immigranten beschränke sich auf den Sport liegt ziemlich daneben.

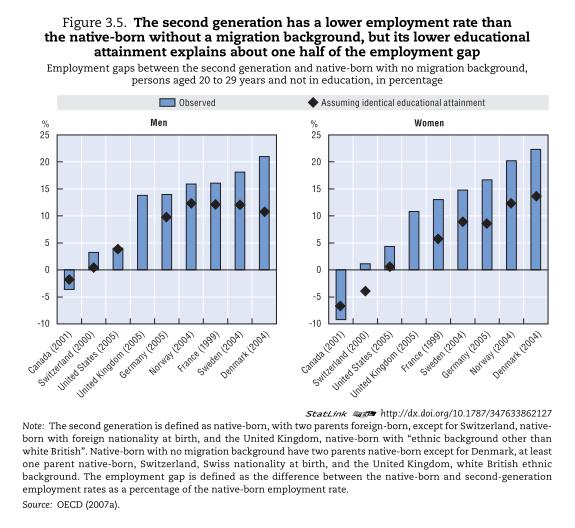

Laut OECD-Statistiken erreichen die Secondos bei den 20-29-Jährigen einen etwa gleich hohen Beschäftigungsgrad wie ihre Schweizer Kollegen. Berücksichtigt man Unterschiede in der Ausbildung, so arbeiten junge Frauen aus der zweiten Einwanderer-Generation sogar mehr als Schweizerinnen.

Interessant an der OECD-Studie sind vor allem die grossen Unterschiede zwischen den Ländern. Nur noch Kanada schneidet in der Integration von Immigranten in den Arbeitsmarkt besser ab als die Schweiz. In Kanada arbeiten die Ausländerinnen der zweiten Generation in der Altersgruppe der 20-29 jährigen sage und schreibe 10% mehr als die Einheimischen. Der Erfolg der Schweiz auch in der Integration ist mindestens so erstaunlich wie der im Fussball: Kanada und die USA lesen ihre Einwanderer viel strenger aus als die Schweiz. In Deutschland und Frankreich arbeiten Secondos 15-20% weniger als die Einheimischen. Das gleiche Bild in den Skandinavischen Staaten, die so oft als Musterländer hinhalten müssen. Die Unterschiede in der Ausbildung zwischen Einheimischen und Secondos erklärt nicht einmal die Hälfte der Differenz.

Weiter so – in Sport und Integration – Hopp Schwiiz!

Wo war der Risikoaufschlag für griechische Staatsanleihen vor der Finanzkrise?

Die Renditen griechischer Staatsanleihen sind zur Zeit grossen Schwankungen ausgeliefert. Für 10-jährige Anleihen bewegen sich die Risikoaufschläge verglichen mit deutschen Staatsanleihen in den letzten Monaten um die 5 bis 7%-Punkte. Angesichts der Finanzlage Griechenlands überrascht dies kaum. Sehr erstaunlich ist hingegen, dass sich die Risikoaufschläge für griechische Staatspapiere überhaupt erst in den vergangenen 24 Monaten eingestellt haben. Vor dem ersten Quartal 2008 haben sich die Zinsen für deutsche und griechische Anleihen kaum von einander unterschieden (siehe Grafik). Bereits vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war jedoch klar, dass Deutschland im Vergleich zu Griechenland fiskalpolitisch deutlich besser da stand. Aber warum hat sich dieser Unterschied auf den Finanzmärkten nicht durch Risikoaufschläge erkennbar gemacht? Wenn in Märkten systematisch Informationen aggregiert und diese Informationen in Form von Preisen widerspiegelt werden, dann hätten sich die Zinsen schon vor 2008 unterscheiden müssen. In (auch nur annähernd) effizienten Märkten hätte Griechenland für die fiskalpolitischen Unsicherheiten einen Risikoaufschlag bezahlen müssen.

Es könnte argumentiert werden, dass die Investoren im Falle von Finanzproblemen Griechenlands früher einen vollständigen Bail-out durch die Euro-Partner erwartet haben, heute aber nur noch einen teilweisen. Diese Argumentation lässt allerdings ausser Acht, dass ein Bail-out auch früher immer unsicher war, was zu einer Zinsdifferenz hätte führen müssen. Eine andere Argumentation wäre, dass Griechenland über lange Zeit systematisch falsche Informationen zum wahren Zustand der öffentlichen Finanzen abgegeben hat. Dies mag die grossen Ausschläge Anfang 2010 bei Bekanntgabe der korrigierten Zahlen erklären, nicht aber den fehlenden Zinsunterschied vor 2008. Es war auch schon damals hinreichend bekannt, dass es grundlegende fiskalpolitische Unterschiede zwischen Deutschland und Griechenland gibt. Zugegebenermassen nicht im heute bekannten Ausmass, jedoch klar genug, damit sich diese Unterschiede hätten abzeichnen müssen. Eine alternative Erklärung wonach die Europäische Zentralbank Staatsanleihen europäischer Länder, unter anderem Griechenlands, angenommen hat, müsste annehmen, dass in grossem Ausmass und differenziert griechische Staatsanleihen aufgekauft worden sind. Jedoch scheint auch diese Erklärung nicht überzeugend.

Somit ist die frühere weitgehende Inexistenz von systematischen Zinsaufschlägen rückblickend bisher kaum befriedigend erklärbar. Das ist für alle, die Märkte für halbwegs effizient halten, wenigstens beunruhigend.

Quelle: Bloomberg. Verlauf der Zinskurven für 10-jährige Staatsanleihen: Griechenland (gelb) und Deutschland (grün).

Wie weiter mit der zweiten Säule?

Zufuge auf Zebrastreifen von Motorradfahrendem angefahren

Die neue Sprachregelung der Stadt Bern hat zwar nur indirekt mit Wirtschaftspolitik zu tun (immerhin scheint es mir doch eine ziemlich unproduktive Verschwendung von Steuergeldern), ich kann mir den Kommentar dennoch nicht verkneifen. Unter dem Titel der Gleichstellung plagen wir Sprache und Ausdrucksfähigkeit. An der Hochschule gibt es keine Studenten und Studentinnen mehr sondern Studierende, die Professorin wird zur Lehrenden (oder später zu Hause zur Erziehungsberechtigten), der Übungsleiter zum Übungsleitenden. Konsequenterweise müssten auch die Fussgänger zu Zufussgehenden umbenannt werden. Und da das ganze dann doch etwas kompliziert wird, können wir sie dann immer noch Zufuges nennen (wie Azubis = Auszubildende). Wenigstens ist das Zebra sprachlich ein Neutrum.

Shinrai

Als Ergänzung zu Christian Thöni’s wissenschaftlicher Forschung zur Rolle des Vertrauens bei ökonomischen Transaktionen sozusagen:

Ein ziemlich unerwartetes Ausmass an Vertrauen bringt uns ein japanisches Taxiunternehmen entgegen. Für den gemieteten Minibus mit Fahrer, den wir wohl fast den ganzen Tag beanspruchen werden, mussten wir weder eine Anzahlung leisten noch eine Kreditkartennummer bekanntgeben. Von mir kennt die Firma lediglich die email Adresse und die Flugnummer. Und dies in Narita, einem der grössten Flughäfen in einer der grössten Städte der Welt.

Shinrai = Vertrauen

Noch eine Gratulation: Christian Thöni erhält den Latsis-Preis

Die Fondation Latsis Internationale, Genf, hat Dr. Christian Thöni „für seine Forschungstätigkeit und seine Fachpublikationen“ den diesjährigen Latsis-Preis verliehen. Christian Thöni ist Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen (HSG).

Christian’s Forschungsschwerpunkt ist die empirische Erforschung sozialer Präferenzen in sozialen Dilemma-Situationen sowie im Marktgeschehen mit Hilfe von Labor- und Feldexperimenten. Des weiteren beschäftigt sich der Latsis-Preisträger 2010 mit der experimentellen Validierung von Befragungen, welche das Vertrauen, die Fairness und Hilfsbereitschaft der Mitmenschen untersuchen. Ein dritter Teil seiner Forschungsarbeiten betrachtet das Wahlverhalten im Wettbewerbsumfeld und unter unsicheren Bedingungen.

Die offizielle Preisübergabe (25’000 Franken) und Zeremonie findet am 30. September in Genf statt.

Wir gratulieren!

Zur Steuermoral der SchweizerInnen

Eine Umfrage des Kassensturzes zur Steuermoral zeigt regionale und geschlechtliche Unterschiede betreffend Steuerhinterziehung. Hohe Boni trotz staatlichen Bankensanierungen führen zu einer geringeren Bereitschaft, Steuern zu bezahlen. Eine Erbschaftssteuer ist unpopulärer als die Einkommenssteuer. Gebhard Kirchgässner interpretiert die Ergebnisse hier.