Jean-Philippe Bonardi (1), Arturo Bris (2), Marius Brülhart (1), Jean-Pierre Danthine (3), Nicolas Fasel (4), Cem Gabay (6), Eric Jondeau (1), Dominic Rohner (1), Mathias Thoenig (1)

1. Universität Lausanne (Wirtschaftsfakultät, HEC), 2. IMD Lausanne, 3. ETH Lausanne (EPFL), 4. Universität Lausanne (Medizinische Fakultät), 5. Universität Genf (Medizinische Fakultät)

Der plötzliche Ausbruch der Corona-Krise führte dazu, dass sich die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft der Gesundheitspolitik unterordnen mussten. Die COVID-Neuinfektionen sind mittlerweile einigermassen stabil, während die wirtschaftlichen und sozialen Kosten des Lockdowns täglich steigen.

Wie sieht nun die optimale Lockerungsstrategie aus?

Medizinische und wirtschaftliche Kriterien müssen ganz genau abgewogen werden, um gesundheitliche wie auch gesellschaftliche Schäden möglichst gering zu halten. Bei einer zu abrupten Lockerung könnte die Epidemie wieder aufflackern, während ein übermässig langer Lockdown vermeidbare wirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden zu hinterlassen droht.

Wir schlagen eine dreistufige, sektorspezifische Ausstiegsstrategie vor – dies im vollen Bewusstsein um die enorme Ungewissheit über sowohl die epidemiologischen wie auch die ökonomischen Folgen verschiedener Handlungsoptionen; aber ebenso im Wissen, dass ein Ausstieg von Tag zu Tag dringender wird. Denn die wirtschaftlichen und sozialen Kosten des durch COVID-19 verursachten Wirtschaftsstillstands sind enorm. Wir schätzen den Verlust an Wertschöpfung auf 0.7 bis 1.4 Milliarden Franken pro Tag. Neben dem wirtschaftlichen Einbruch ist mit weiteren, bisher weniger sichtbaren, Belastungen zu rechnen: andere Krankheiten (da Patienten aus Angst vor COVID-19 weniger rasch Hilfe aufsuchen), psychische Störungen, häusliche Gewalt, usw.

Jede Ausstiegsstrategie birgt medizinische Risiken

Es ist verlockend, eine in medizinischer Hinsicht möglichst risikofreie Ausstiegsstrategie umzusetzen, wie etwa auf die Entwicklung eines Impfstoffs zu warten. Nur dürften bis dahin leider noch 12 bis 24 Monate vergehen. Ein zweiter epidemiologisch risikofreier Weg wäre, den Ausstieg aus dem Lockdown von einem positiven Immunitätstest abhängig zu machen. Nur ist der Anteil immuner Personen in der Schweizer Bevölkerung vermutlich zu gering, um eine bedeutende Anzahl arbeitsfähiger Menschen auf diese Weise vom Lockdown zu befreien. Auch scheint es aktuell schwierig, diese Tests in ausreichender Menge herzustellen und durchzuführen. Investitionen in grossangelegte Testkapazitäten sind zweifelsohne erforderlich, doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint es unumgänglich, auch gewisse Personen ohne COVID-Immunität wieder arbeiten gehen zu lassen. Die Schlussfolgerung ist klar: Eine Lockerung des Lockdowns bedingt auch ein gewisses Mass an epidemiologischer Risikobereitschaft!

Externe Kosten epidemiologischer Art

Wäre es möglich, den Lockdown für die gesamte Bevölkerung im Lern- und Arbeitsalter aufzuheben, wenn gleichzeitig strenge Hygieneregeln durchgesetzt werden? Also Maskenpflicht und „Social Distancing“ für alle und überall, plus umfassende Tests sowie „Contact Tracing“.

Dieses ökonomisch attraktive Szenario dürfte an mindestens zwei Problemen scheitern: Erstens mangelt es in der kurzen Frist an der notwendigen Versorgung mit Masken und Test-Infrastruktur. Und zweitens scheint es zu riskant, sich voll auf die individuelle Verantwortung zu verlassen. Persönliche und gesellschaftliche Interessen können hier nämlich divergieren. Wird ein Ladenbesitzer, der die „Social Distancing“-Regeln nicht vollständig einhalten kann, sein Geschäft tatsächlich geschlossen halten, während ihm sein Konkurrent mit etwas grösserer Ladenfläche die Kunden abjagt? Ausserdem muss man hier eine „epidemiologische Externalität“ berücksichtigen, denn die Öffnung einzelner Arbeitsstätten wird zwangsläufig zu einer kollektiven Zunahme der menschlichen Dichte in umliegenden Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln führen.

Lockerung in Raten

Wir schlagen deshalb einen schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown vor, bei dem ökonomische Komplementaritäten berücksichtigt werden.

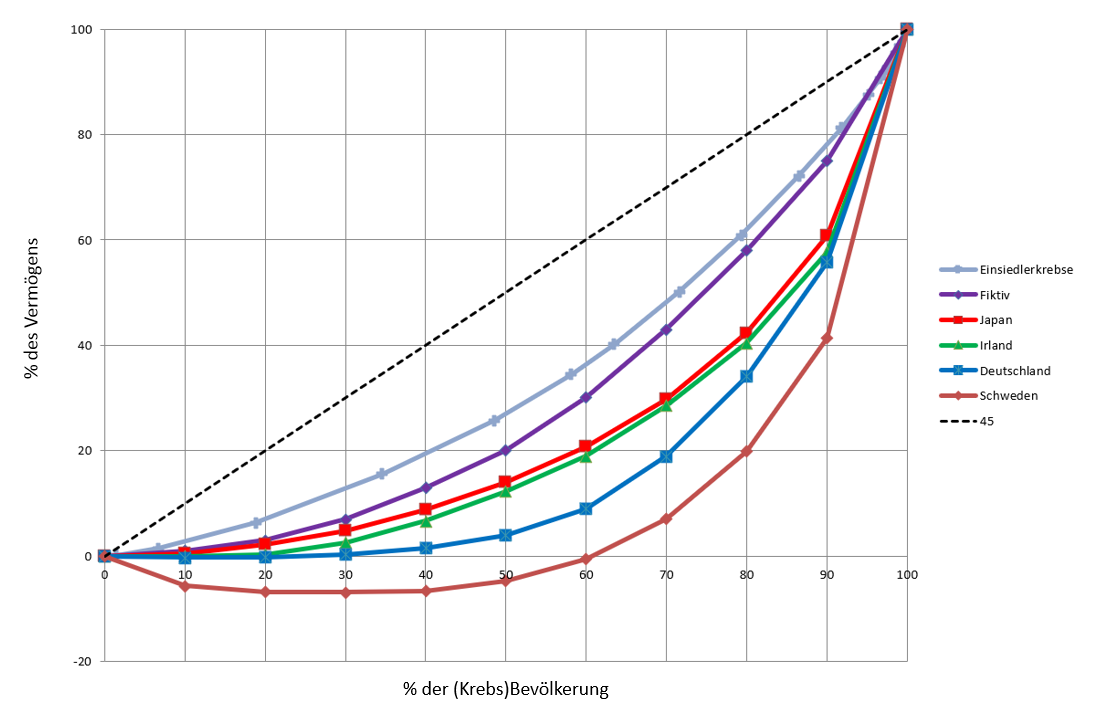

Eine naheliegende Option besteht darin, nach dem Alter vorzugehen, zum Beispiel durch eine Aufhebung des Lockdown für alle gesunden Menschen unter 45 Jahren. Unsere Überschlagsrechnungen zeigen, dass dieser Ansatz im Vergleich zu einer Aufhebung des Lockdown für alle das Risiko einer Überbelegung der Spitäler um 80% reduzieren würde. Ein solches Vorgehen wäre jedoch problematisch, nicht zuletzt deshalb, da Arbeiter verschiedener Altersgruppen einander ergänzen. Ein altersbasierter Ansatz würde Unternehmen mit jüngeren Belegschaften bevorzugen, während viele besonders erfahrene Arbeitnehmer und Kaderleute weiterhin zum Nichtstun gezwungen wären.

Wir empfehlen daher einen sektoriellen schrittweisen Ausstieg, bedacht darauf, die Kapazitätsgrenzen der Spitäler nie zu überschreiten. Drei Kriterien stehen dabei im Vordergrund:

(a) Die Fähigkeit einer Branche, auch mit „Home Office“ zu funktionieren,

(b) Wertschöpfung und Beschäftigung, und

(c) die unvermeidbare soziale Kontaktintensität der betroffenen Tätigkeiten.

Eine auf diesen Kriterien basierende Strategie könnte in groben Zügen folgendermassen aussehen. Die Bereiche Gesundheit und Detailhandel würden als erste umfassend aus dem Lockdown entlassen (insgesamt ca. 1.4 Millionen Arbeitnehmer). In einer zweiten Massnahme könnten die Industrie und das Baugewerbe wieder geöffnet werden (ca. 1.1 Millionen Arbeitnehmer). Und in dritter Priorität würden die Finanzdienstleister, die öffentliche Verwaltung und das Hotel- und Gastgewerbe wieder vollständig in Betrieb genommen (ca. 1.2 Millionen Arbeitnehmer).

Das sind nur ungefähre Unterteilungen – für eine konkrete Umsetzung wären feinere Komplementaritäten zu berücksichtigen. So würde schon eine erste Lockerungswelle gewisse ergänzende Dienstleistungen, beispielsweise im Gastgewerbe und im Transport, bedingen, wie auch eine zumindest teilweise Öffnung von Krippen und Primarschulen.

Eine solche graduelle Öffnung sollte einhergehen mit einer massiven Ausweitung von Immunitätstests und “Contact Tracing”, zur raschen und gezielten Ausmerzung neuer Infektionsherde. Aber auch unter diesen Bedingungen und bei weitergehender Einhaltung strenger Hygieneregeln und „Social Distancing“ ist ein Ausstieg aus dem Lockdown immer mit Gesundheitsrisiken verbunden.

Die einzige Gewissheit ist, dass wir alle noch eine geraume Weile mit Einschränkungen und Entbehrungen werden leben müssen.