Urs Birchler

Gestern Abend verging mir bei ARTE-tv als Ökonom Hören und Sehen. Die „Dokumentation“ zum Recht auf Wohnen türmte in 90 Minuten ein Gebäude aus irreführenden und falschen Aussagen auf, das fast bis zu den Wolken reicht.

Dabei beginnt der Film witzig: „Wie merkst Du, dass Du Deine Wohnung verlierst?“ Antwort: „Wenn in der Nachbarschaft ein 2nd-Hand-Kleiderladen aufgeht.“ Weil: dann kommen die Künstler und anderen coolen Leute, das Quartier wird hip, und die Mieten steigen. Nicht für alle ist das witzig, weil sich einige die höheren Mieten nicht mehr leisten können.

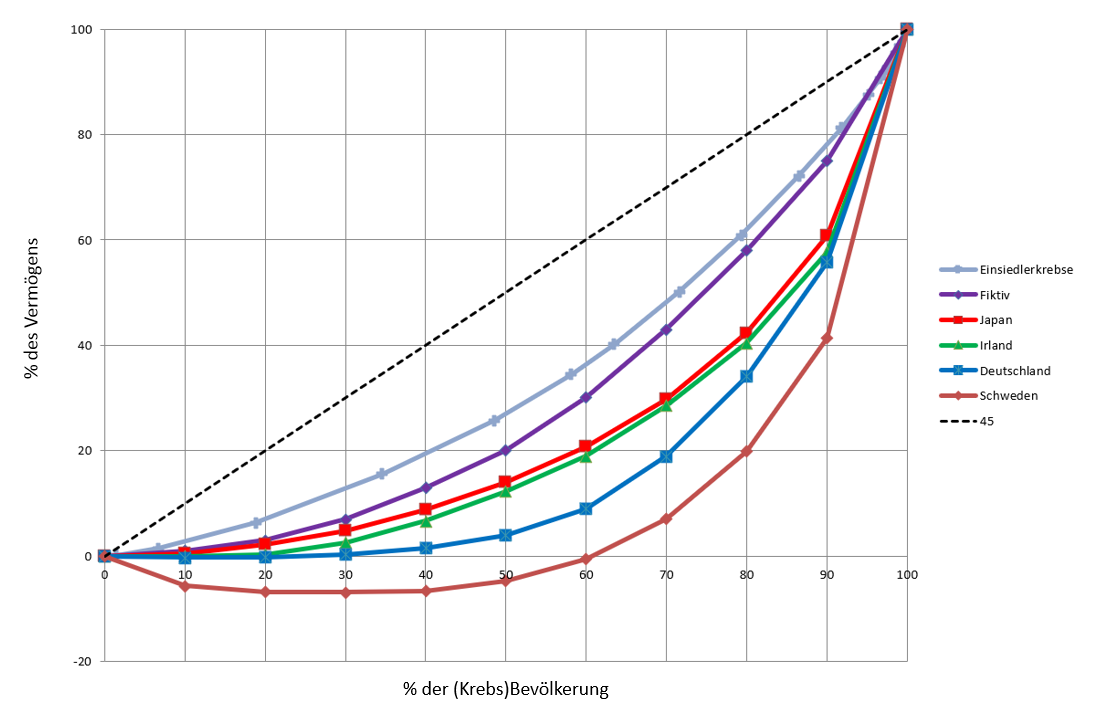

Ökonomisch gesprochen, steigt die Nachfrage rascher als das Angebot, auch in der Schweiz: Die Leute verdienen mehr, geben mehr für’s Wohnen aus und beanspruchen mehr Wohnfläche oder zentralere und hippere Lagen — oder beides.

Der ARTE-Film will uns eine ganz andere Geschichte unterjassen: Das Problem sind „die Spekulanten“, „die Finanzmärkte“, „die Geier“, „Ausbeutung“, „die Eliten“. Schon die Terminologie macht deutlich, dass die Zuhörerschaft nicht zum Denken, sondern zum Fühlen angeregt werden soll.

Dort, aber, wo tatsächlich inhaltlich argumentiert wird, kommt’s strub:

Schon die Hauptthese ist verkehrt: Spekulanten kaufen Häuser, drücken die Preise nach oben, wodurch sich die Mieten verteuern. Diese Geschichte kann man auch beim Mieterverband lesen. Sie stimmt trotzdem nicht. Der Apfelbaum ist wertvoll, weil daran Äpfel wachsen. Und ein Haus ist wertvoll, weil man es vermieten oder darin wohnen kann. Nicht umgekehrt. Den Mieter kümmert es nicht, wieviel die Vermieterin für das Haus gezahlt hat. Noch nie habe ich in einem Wohnungsinserat einen Hinweis gelesen, das Haus sei teuer oder billig gewesen, als Argument für eine hohe Miete („Aufwendig renoviert“ zählt wegen des damit verbundenen Komforts, nicht wegen der Kosten.). Hingegen steht bei Immobilienangeboten oft: „Voll vermietet“ als Argument für einen hohen Kaufpreis. Kurz: „Spekulation treibt Mieten“ ist eine Schwanz-wedelt-mit-Hund-Geschichte.

Der vorliegende Fernsehbeitrag setzt aber noch einen drauf und behauptet, die Spekulanten liessen Häuser aus blanker Gier leerstehen. Wie das zusammengeht, erfahren wir nicht. Vielleicht macht die Regulierung einen vorübergehenden Leerstand lohnend, aber von Regulierung des Wohnungsmarktes ist im Beitrag nicht die Rede. Schade — gerade hier hätte man eine Geschichte von Eigennutz versus Gemeinsinn erzählen können: Generell mögen Bauherren Bauvorschriften nicht besonders; wie der The Economist, berichtet, befürworten jedoch diejenigen, die bereits ein Haus haben, oft Einschränkungen der weiteren Bautätigkeit in ihrem Quartier.

Der Fernsehbericht belegt die Ruchlosigkeit der Immobilienspekulanten jedoch mit dem (durch Mängel in Bau und Unterhalt mitverursachten) Brand des Londoner Grenfell Tower von 2017. Mit keinem Wort wird dabei erwähnt, dass das Hochhaus dem Kensington and Chelsea London Borough Council gehört, d.h. gerade nicht einem gierigen Privatspekulanten, sondern der dem Allgemeinwohl verpflichteten öffentlichen Hand!

Dann eher schräg: Die (in ihrem Fach durchaus renommierte) Soziologie-Professorin Saskia Sassen unterscheidet zunächst zwischen den „bösen“ Finanzmärkten und den (man höre und staune) „guten“ Banken. Sie beklagt, dass Finanzmärkte aus Gewinnsucht Dinge verkauften, die sie gar nicht haben. Die (seit der Finanzkrise permanent gescholtenen) Banken hingegen kümmerten sich echt um das Wohl ihrer Kunden, weil sie dereinst auch deren Kinder und Enkel bedienen möchten. Ferner hat die Soziologin den in ihren Augen haarsträubenden Umstand entdeckt, dass der Wert der Immobilien weltweit grösser sei als das globale BIP, d.h. das gesamtwirtschaftliche Jahreseinkommen. Es scheint der Soziologin bisher entgangen zu sein, dass die meisten Häuser (wohl auch ihr eigenes) selbstverständlich teurer sind als ein Jahreseinkommen ihrer Bewohner.

Überhaupt ist der Beitrag in erster Linie eine Selbstdarstellung der UNO-Sonderbeauftragten Leilani Farha, die zuhanden des UNO-Menschenrechtsrates die Einhaltung des Rechts auf Wohnung in verschiedenen Ländern und Städten beobachtet (im Film: Uppsala, London, Berlin, Valparaiso, New York). Kürzlich intervenierte Frau Farha, wie SRF berichtete, auch beim Bund. Sie will festgestellt haben, dass ein von der CS-Pensionskasse geplanter Neubau einer Wohnsiedlung in Zürich Wiedikon gegen die Menschenrechte verstösst, weil die Mieter in den abbruchbedrohten Liegenschaften zunächst ausziehen müssten. Der Bundesrat muss nun dazu Stellung nehmen.

Ich musste selber nachschauen: Was beinhaltet das Menschenrecht auf Wohnen? Grob gesagt: Es soll jede(r) ein Dach über dem Kopf haben, und zwar ein zumutbares (also beispielsweise mit Wasseranschluss). Ausdrücklich kein Menschenrecht ist jedoch der Verbleib in einer Wohnung im Falle von Renovation oder Neubau. Das offizielle UNO-Dokument sagt dazu klipp und klar: „The right to adequate housing does NOT prohibit development projects which could displace people“ (The Right to Adequate Housing, S. 7). Die Dame könnte auf einer ihren vielen von der UNO (d.h. den Steuerzahlern) finanzierten Reisen vielleicht einmal die eigenen Dokumente lesen, anstatt den Bundesrat mit der Strafaufgabe eines Berichts zur Wohn-Menschenrechtslage in Zürich Wiedikon zu beglücken. Aber, wie sie im Bericht selbst sagt (siehe Bild), es geht nicht um Fakten, „es ist eine Schlacht der Worte“.

Traurig hinterlässt mich nach neunzig Minuten, dass es ausgerechnet den sonst so sympathischen Sender ARTE-tv erwischt hat.