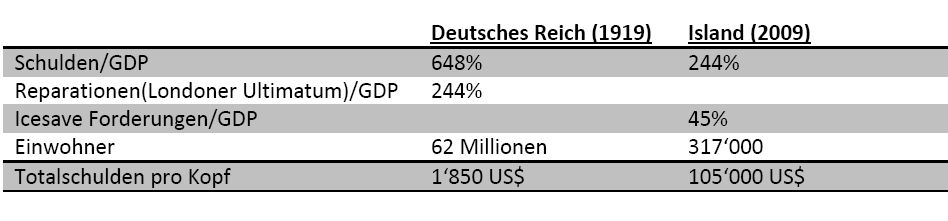

Die Renditen griechischer Staatsanleihen sind zur Zeit grossen Schwankungen ausgeliefert. Für 10-jährige Anleihen bewegen sich die Risikoaufschläge verglichen mit deutschen Staatsanleihen in den letzten Monaten um die 5 bis 7%-Punkte. Angesichts der Finanzlage Griechenlands überrascht dies kaum. Sehr erstaunlich ist hingegen, dass sich die Risikoaufschläge für griechische Staatspapiere überhaupt erst in den vergangenen 24 Monaten eingestellt haben. Vor dem ersten Quartal 2008 haben sich die Zinsen für deutsche und griechische Anleihen kaum von einander unterschieden (siehe Grafik). Bereits vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war jedoch klar, dass Deutschland im Vergleich zu Griechenland fiskalpolitisch deutlich besser da stand. Aber warum hat sich dieser Unterschied auf den Finanzmärkten nicht durch Risikoaufschläge erkennbar gemacht? Wenn in Märkten systematisch Informationen aggregiert und diese Informationen in Form von Preisen widerspiegelt werden, dann hätten sich die Zinsen schon vor 2008 unterscheiden müssen. In (auch nur annähernd) effizienten Märkten hätte Griechenland für die fiskalpolitischen Unsicherheiten einen Risikoaufschlag bezahlen müssen.

Es könnte argumentiert werden, dass die Investoren im Falle von Finanzproblemen Griechenlands früher einen vollständigen Bail-out durch die Euro-Partner erwartet haben, heute aber nur noch einen teilweisen. Diese Argumentation lässt allerdings ausser Acht, dass ein Bail-out auch früher immer unsicher war, was zu einer Zinsdifferenz hätte führen müssen. Eine andere Argumentation wäre, dass Griechenland über lange Zeit systematisch falsche Informationen zum wahren Zustand der öffentlichen Finanzen abgegeben hat. Dies mag die grossen Ausschläge Anfang 2010 bei Bekanntgabe der korrigierten Zahlen erklären, nicht aber den fehlenden Zinsunterschied vor 2008. Es war auch schon damals hinreichend bekannt, dass es grundlegende fiskalpolitische Unterschiede zwischen Deutschland und Griechenland gibt. Zugegebenermassen nicht im heute bekannten Ausmass, jedoch klar genug, damit sich diese Unterschiede hätten abzeichnen müssen. Eine alternative Erklärung wonach die Europäische Zentralbank Staatsanleihen europäischer Länder, unter anderem Griechenlands, angenommen hat, müsste annehmen, dass in grossem Ausmass und differenziert griechische Staatsanleihen aufgekauft worden sind. Jedoch scheint auch diese Erklärung nicht überzeugend.

Somit ist die frühere weitgehende Inexistenz von systematischen Zinsaufschlägen rückblickend bisher kaum befriedigend erklärbar. Das ist für alle, die Märkte für halbwegs effizient halten, wenigstens beunruhigend.

Quelle: Bloomberg. Verlauf der Zinskurven für 10-jährige Staatsanleihen: Griechenland (gelb) und Deutschland (grün).